Sebald Beham, der als der „gottlose Maler von Nürnberg“ in die Kunstgeschichte einging, schuf provokante Darstellungen von Heiligen, die bis heute Fragen aufwerfen. Welche Intention verfolgte der Künstler? Waren die erotischen, fast pornografischen Bilder nur ein Versuch, finanzielle Gewinne zu erzielen oder lassen die Malereien weitere Bedeutungsebenen zu? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Daria Ünver in ihrem Beitrag am Beispiel des Stiches Joseph und Potiphars Weib von Sebald Beham.

Wenn man sich heute den kleinformatigen Kupferstich von Sebald Beham (1500-1550)1 anschaut, der eine erotische, aber auch durchaus gewaltsame Begegnung eines Paares (Abb. 1) zeigt, fällt einem schnell der Begriff „Pornografie“2 ein, den der Duden wie folgt definiert: „sprachliche, bildliche Darstellung sexueller Akte unter einseitiger Betonung des genitalen Bereichs und unter Ausklammerung der psychischen und partnerschaftlichen Aspekte der Sexualität“3.

Sebald Beham, Joseph und Potiphars Weib (1526), Kupferstich, D 5,2 cm, Kunstsammlung der Universität, Göttingen, Inv. D447.

Abbildungsnachweis: Ausst.- Kat.: Gerissen und gestochen. Graphik der Dürerzeit aus der Kunstsammlung der Universität Göttingen, Paderborn, Emden, Göttingen (Städtisches Museum, Johannes a Lasco – Bibliothek, Kunstsammlung der Universität Göttingen), 2001, S. 22, Abb. 7.

Tatsächlich muss die Darstellung Sebalds als pornografisch eingeordnet werden, wenn man diesen Pornografiebegriff zugrunde legt. Auf dem briefmarkengroßen Kupferstich (Abb. 1) ist eine halbnackte Frau in der Bildmitte dargestellt, die sich soeben aus einem Bett erhebt. Ihr hochgerutschtes Kleid lässt den Blick auf ihre Genitalien frei. Sie dreht ihren ganzen Körper nach links und versucht, den vor ihr fliehenden nackten Mann an dessen Mantel festzuhalten, der das einzige Kleidungsstück ist, das er trägt. Den Betrachtenden wird der Eindruck vermittelt, dass der Mann gleich aus dem Bild verschwindet, da seine Bewegung dynamisch in die Gegenrichtung zu der Frau ausgerichtet ist. Obwohl man die männliche Figur nur in einem Ausschnitt sieht, erkennt man sofort ein pikantes Detail der Darstellung, und zwar sein erigiertes Glied. Dieses Bild könnte eine witzige erotische Anspielung auf die verkehrte Ordnung der Geschlechter sein4, wenn das Bild keine Inschrift trüge: An prominenter Stelle benennt Sebald Beham den Protagonisten seiner Darstellung als „Joseph“.

Die nach modernem Verständnis als pornografisch einzuordnende Darstellung geht auf die biblische Geschichte von Joseph und Potiphars Weib5 zurück. Joseph wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft und landete im Haus des Potiphars. Die Ehefrau des Potiphars verliebt sich in Joseph und versuchte, ihn zu verführen. Joseph entzog sich jedoch ihrem Drängen, woraufhin ihn Potiphars Frau aus Rache verleumdete.6 Vor diesem Hintergrund wirkt dieses Blatt noch befremdlicher. Das Bild des nackten und sexuell erregten Patriarchen stellt einen drastischen Bruch mit den wohlbekannten Darstellungen dieses Motivs dar. Man denkt unmittelbar an das Fresko Raffaels in den vatikanischen Loggien, das seine große Verbreitung durch den Stich von Marcantonio Raimondi7 fand und die Darstellungstradition des Motivs entscheidend prägte. Tatsächlich kann die anmutige antikisierende Figur Raffaels mit der nackten, auf seine Fleischlichkeit reduzierten Figur Behams kaum verglichen werden.

Schon auf den ersten Blick wird klar, dass Joseph auf dem Stich nach Raffaels Vorlage den richtigen Weg wählen und der Verführung durch Potiphars Frau widerstehen wird. Die Bilderfindung Behams lässt die Entschlossenheit des Heiligen, seine Keuschheit zu bewahren, zunächst infrage stellen. Die unerwartet menschliche Reaktion auf die Verführung, und zwar seine sexuelle Erregung, empfinden wir als abstoßend. Die gleiche Reaktion der zeitgenössischen Betrachtenden aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert, die solche Bilder als „anstößig“ oder als „unsittlich“ gesehen haben, veranlasste Ernst Wilhelm Bredt sogar dazu, eine Verteidigungsschrift gegen moralische Vorwürfe an sinnliche Kunstwerke mit dem sprechenden Titel „Sittliche oder unsittliche Kunst?“ zu verfassen.8 Mehr als hundert Jahre später versetzt der Stich Behams die Betrachtenden immer noch in Verwirrung. Was stört uns eigentlich an diesem Bild?

Die Erektion oder die über dem Kopf der Frau angebrachte Inschrift „Joseph“, die die Hauptfigur des Stiches benennt? Die anonyme gegenseitige Kopie nach Sebald Behams Blatt aus der Sammlung des Kupferstichkabinetts in Bremen steht dem originalen Originalgrafik sehr nahe und ist sogar mit Sebalds Signatur 9 versehen. Der einzige Unterschied liegt darin, dass der Kopist auf die Inschrift verzichtete. Ohne die Benennung der Hauptfigur als Joseph rückt die Darstellung in den Bereich der derben erotischen Bilder, die auch viele Zeitgenossen von Sebald Beham zur Belustigung des Publikums schufen.10 Ein prägnantes Beispiel dafür ist ein Erhard Schön zugeschriebener Vexierholzschnitt aus der Sammlung der Albertina.11 Auf der linken Seite ist eine Frau mit einem deutlich älteren Partner, vermutlich ihrem Ehemann, auf dem Bett sitzend dargestellt. Auf der rechten Seite des Blattes entdecken die Betrachtenden die gleiche Frau im Bett mit ihrem jungen erregten Liebhaber. Die Besonderheit des Blattes liegt darin, dass sich die obszöne Szene der rechten Bildhälfte nur aus einem bestimmten, am linken Rand des Blattes angebrachten Betrachtungspunkt erkennen lässt. Dieses frivole Augenspiel, das die ungezügelte weibliche Sexualität zum Thema hat, war offensichtlich für die Erheiterung der männlichen Betrachter gedacht.

Da solche Blätter ihren Platz in der Bildkultur des sechzehnten Jahrhunderts hatten, dürfen die abstoßenden Reaktionen nicht nur auf die unbeschönigte Darstellung des männlichen Gliedes zurückgeführt werden. Der Stich von Sebald Beham wirft zunächst die undenkbare Frage nach der sexuellen Begierde des Heiligen in den Raum, die uns heute, wie vermutlich auch den Zeitgenossen Behams, schockierend erscheint. Wie polemisch die Frage nach den menschlichen Begierden der Heiligen im sechzehnten Jahrhundert war, lässt sich am Beispiel des Heiligen Johannes Chrysostomos illustrieren.

Die Geschichte des Einsiedlers, der seine Begierde nicht zähmen konnte, sich an einer unschuldigen Prinzessin vergeht und sie, um der weiteren Verführung zur Sünde zu entgehen, von einem Felsen stößt, fand schon vor der Reformation ihre Verbildlichung.12

Die Legende von Heiligen Chysostomos entnahmen die Künstler dem meistverbreiteten Proposapassional des Mittelalters, das 1471/72 in Augsburg bei Günther Zainer unter dem Titel Der Heiligen Leben erschienen war.13 Mit diesem Sujet setzten sich auch die Brüder Beham auseinander. Der Stich von Barthel Beham (1502-1540) (Abb.2)14 zeigt eine liegende weibliche Aktfigur mit einem neben ihr stehenden Kind im Freien. Die gesamte Aufmerksamkeit der Betrachtenden liegt auf der schönen, wohlgebauten Aktfigur, sodass die kleine kriechende Figur des büßenden Heiligen Chysostomos mit dem Mittelgrund zu verschmelzen scheint.

Barthel Beham, Die Büße des Hl. Chrysostomus (um 1525), Kupferstich, 5,5 × 7,8 cm, The British Museum, London, Inv. Nr. 1882,0812.326.

Abbildungsnachweis: Thomas Schauerte, Jürgen Müller, Bertram Kaschek, Zur Einführung, in: Thomas Schauerte, Jürgen Müller, Bertram Kaschek (Hrsg.): Von der Freiheit der Bilder. Spott, Kritik und Subversion in der Kunst der Dürerzeit, Petersberg 2013, S.16, Abb. 2.

Die starke Polemik über den Heiligen entflammte erst nach der Publikation von Martin Luthers Schrift Die Lügend von St. Johanne Chrysostomo15. Schon durch das Wortspiel Legende/Lügende wurde Luthers Leserschaft verdeutlicht, dass es sich um eine spöttische Stellungnahme des Reformators zu der seiner Ansicht nach mit abstrusen Wundern überladenen Mirakelerzählung handelte. Am Beispiel der Vita des Hl. Chrysostomus verdeutlichte Luther, wie absurd er die Praxis der Heiligenverehrung in der katholischen Kirche fand.16 In seinem Werk kommentierte Luther ironisch die Legende und versah sie mit einem Nachwort, in dem er die Heiligenerzählung als eine teuflische Lüge entblößte. An der Legende des Hl. Chysostomus kritisierte Luther exemplarisch alles, was ihn an der Heiligenverehrung der katholischen Kirche störte: die Fürbittfunktion der Heiligen, den Erwerb der Heiligkeit durch eigene Büße sowie den Ablasshandel.17 Luther bekräftigte nochmals seine Position, dass die Heiligen für die Gläubigen nicht als Fürbitter, sondern lediglich als Glaubensvorbilder dienen sollten. Die Aufforderung, in dem Heiligen den vorbildhaft frommen Gläubigen zu sehen und sich von der katholischen Tradition der Heiligenverehrung zu distanzieren, gab den Anstoß für die Entwicklung einer literarischen Gattung der biblischen historie.18 Im Gegensatz zu den teuflischen lügenden galten die Historien als wahrhaftige Erzählungen über das Leben der Heiligen.19

Diese Vermenschlichung der Heiligen und ihre Entrückung aus dem Bereich der wundertätigen Helden:innen ermöglicht es, die Frage nach ihren fleischlichen Begierden zu stellen.20 Schon in Bezug auf den Stich von Barhtel Beham wurde bemerkt, dass die ausgesprochen sinnliche Darstellung des weiblichen Rückenaktes die Betrachtenden zwingt, sich mit den eigenen unkeuschen Gedanken zu konfrontieren, und ihnen die Möglichkeit nimmt, sich moralisch über den gesündigten Heiligen zu erheben.21 Dieser Gedanke lässt sich auf den Stich Joseph und die Frau des Potiphar übertragen. Die vollkommen verständliche menschliche Reaktion Josephs auf die Bemühungen seiner Verführerin soll den Betrachtenden verdeutlichen, dass es sogar dem alttestamentlichen Patriarchen schwerfiel, seine Lüste zu überwinden.

Sebald Beham, Joseph und Potiphars Weib (1544), Kupferstich, 8,1 × 5,6 cm, Kunstsammlung der Universität, Göttingen, Inv. Nr. D448.

Abbildungsnachweis: Ausst.- Kat.: Gerissen und gestochen. Graphik der Dürerzeit aus der Kunstsammlung der Universität Göttingen, Paderborn, Emden, Göttingen (Städtisches Museum, Johannes a Lasco – Bibliothek, Kunstsammlung der Universität Göttingen), 2001, S. 22, Nr. 4.

Diese These bestätigt sich auf einer weiteren Fassung des Motivs bei Sebald Beham aus dem Jahr 154422 (Abb. 3). Die nackte Frau des Potiphar sitzt mit weit gespreizten Beinen auf dem Bettrand. Sie blickt in das Gesicht Josephs, als er sich von ihrer Umarmung zu befreien versucht. Die dynamische Figur des Heiligen im Ausfallschritt ist nach links gerichtet. Obwohl die Figur Josephs keine Zeichen der sexuellen Erregung mehr aufweist, erzeugen seine Nacktheit und die unmittelbare körperliche Nähe zu seiner Verführerin eine erotische Spannung im Bild. Man fragt sich, wie es dazu gekommen sein mochte, dass Joseph sich komplett entblößte und zwischen den geöffneten Beinen der Frau stand, bevor er letztendlich die Flucht ergriff. Der Stich bringt den Gedanken näher, dass Joseph der Verführung durch die Frau des Potiphar im allerletzten Moment widerstand und deshalb nackt aus ihrem Schlafgemach flieht. Auf der Tafel am unteren Bildrand ist eine lateinische Inschrift angebracht.Ins Deutsche übersetzt ist hier zu lesen: „Joseph der treue Sklave ist auch der Überwinder der Begierden“23.

Der explizit erotische Inhalt der Darstellung scheint auf den ersten Blick mit der Inschrift, die Joseph als Überwinder der Begierden feiert, zu kontrastieren.24 Die Darstellung dieser wollüstigen Frau mit den sinnlichen Rundungen, die zum Liebesspiel einlädt, sollte wahrscheinlich besonders die Vorstellungskraft von männlichen Betrachtern anregen. Zugleich dient die Inschrift als eine Erinnerung an das Beispiel Josephs, der dieser Verführung widerstand. Die Betrachtenden konnten sich die Frage stellen, ob sie die gleiche Willenskraft wie der Heilige besitzen, um die eigene Lust überwinden zu können.

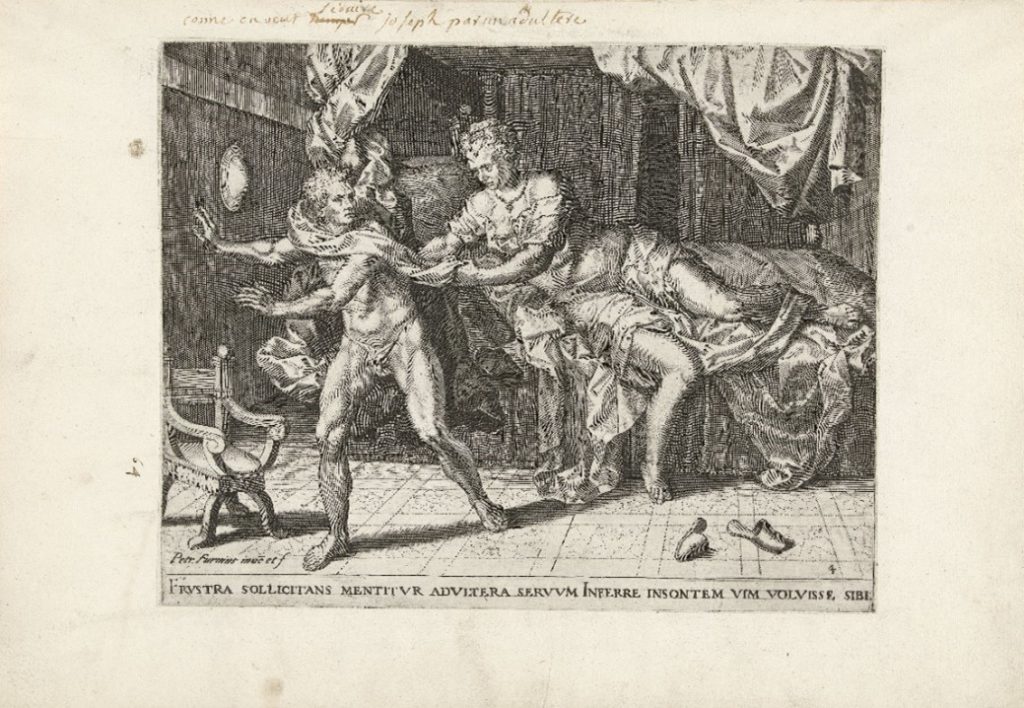

Pieter Jalhea Furnius, Joseph und Potiphars Weib (1572), Kupferstich, 21,5 × 27,4 cm, Rijksmuseum, Amsterdam, Inv. Nr. RP-P-1994-44.

Abbildungsnachweis: Rijksmuseum, Amsterdam, gemeinfrei http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.250332

Die gleiche Intention, den Betrachtenden den inneren Kampf der Heiligen mit der eigenen Fleischlichkeit so bildhaft wie möglich vor Augen zu führen, kann auch auf den anderen Darstellungen von Joseph und die Frau des Potiphar beobachtet werden. Das vierte Blatt aus der Josephserie von Pieter Jalhea Furnius (1545 -1610)25 ist der gescheiteren Verführung des Patriarchen gewidmet. Die Frau des Potiphar packt den nur mit Unterhosen bekleideten, von ihrem Bett weglaufenden Joseph an seinem Mantel. Die zur Seite gerutschte Unterwäsche Josephs eröffnet den Blick auf seine Hoden. Die Entscheidung, ob der Stoff infolge seiner energischen Bewegung verrutschte oder von seiner Verführerin einen Moment zuvor zur Seite geschoben wurde, wird den Betrachtenden überlassen. Die Zweideutigkeit dieser Darstellung involviert das Publikum, genau wie die Stiche von Sebald Beham, in die Verführungsszene und zwingt die Zuschauenden, über ihre eigene Begierde nachzudenken.

Niederländisch, Joseph und Potiphars Weib (Ende des 16. Jh.), Federzeichnung, laviert, mit Gold gehöht, 33,3 x 41,6 cm, Albertina, Wien, Inv. Nr. 1495.

Abbildungsnachweis: Abb. 5 Albertina, Wien, gemeinfrei https://sammlungenonline.albertina.at/?query=search=/record/objectnumbersearch=[1495]&showtype=record

Als weiteres Beispiel kann eine niederländische Federzeichnung aus der Sammlung der Albertina (Abb. 5) gesehen werden.26 Vor einem prächtigen Himmelbett erkennt man Joseph und seine Verführerin. Die Frau des Potiphar sitzt mit nackten, gespreizten Beinen auf dem Bettrand. Ihre rechte Hand ruht auf Josephs Schulter, und mit ihren linken versucht sie Joseph in dessen Genitalbereich zu berühren. Der in sich versunkene Heilige ist zwischen den Beinen von Potiphars Frau positioniert. Die durch seine Beinstellung angedeutete Bewegung in die Gegenrichtung, also weg von seiner Verführerin, verdeutlicht seine Intention, sich von ihrer Umarmung zu lösen. Die zärtliche Berührung des um seine Schulter gelegten Arms der Frau und die verwickelten Beine der beiden lassen den Betrachtenden dagegen an seiner Entschlossenheit zweifeln. Der Ausgang der Geschichte, der zunächst noch offen zu sein scheint, ist durch eine Szene im Hintergrund angedeutet. Die Türöffnung erlaubt den Zuschauenden den Blick in einen weiteren Raum, wo sich die Szene der Verleumdung Josephs abspielt. In der weiblichen Figur in Rückenansicht erkennt man die Frau des Potiphar, die den Gesinden Josephs Mantel als Schuldbeweis präsentiert.

Die Begehrlichkeit der Verführungsszene im Vordergrund stellt den Betrachtenden die Tugendhaftigkeit unter Beweis. Die – männlich zu denkenden – Betrachter sollten Verständnis für das Zweifeln des Heiligen haben, weil sie sich schon beim Anschauen dieses Blattes mit ihren eigenen unkeuschen Gedanken beschäftigen müssen. Der Hinweis auf den weiteren Verlauf der Geschichte soll dem Publikum als Erinnerung dienen, dass Joseph trotz des Moments des inneren Konflikts seine Tugendhaftigkeit bewahrte. Seine Vorbildhaftigkeit ist darin begründet, dass er trotz seiner sexuellen Anziehung zu der Frau seine Keuschheit bewahrte.

Die starke emotionale Beteiligung der Zuschauer an der Verführungsszene, die alle diese Werke zu erzielen versuchen, wird als ein Mittel eingesetzt, um sie zu zwingen, sich mit der eigenen Sündhaftigkeit auseinanderzusetzen. Die infolge des Interesses am erotischen Inhalt anfänglich leicht zu übersehenden Hinweise auf die moralische Exzellenz der Heiligen, die z. B. durch die Inschrift oder die Szene der Verleumdung im Hintergrund zum Ausdruck kommt, kommen nach längerer Betrachtung stärker zum Vorschein und machen den Betrachtenden ihre Schwäche des eigenen Fleisches bewusst. Die prickelnde Aufregung beim Entdecken der erotischen Szene wird vom Schamgefühl beim Lesen der moralisierenden Inschrift abgelöst.

Die Sinnlichkeit dieser Werke wurde in der Forschungsliteratur zu Recht auf das zeitgenössische Interesse für die erotischen Darstellungen zurückgeführt. Zudem wurde die Motivation der Künstler, solche Werke zu schaffen, mit der hohen Nachfrage und dem finanziellen Gewinn erklärt.27 Tatsächlich kann der ausgesprochen erotische Appell dieser Werke nicht geleugnet werden, die Bedeutungsdimension dieser Darstellungen lässt sich jedoch nicht nur auf ihren sinnlichen Inhalt reduzieren. Die Erbauungsfunktion der Bilder von Joseph und der Frau des Potiphar, die auf den ersten Blick im Vergleich zu ihrer erotischen Anziehungskraft in den Hintergrund tritt, ist im neuen Verständnis des Heiligen als eines Menschen, der mit der eigenen Fleischlichkeit zu kämpfen hatte, begründet. Den Betrachtenden wird auf einprägsame Weise vor Augen geführt, dass sogar der Heilige Joseph auf seinem Weg zur moralischen Perfektion Schwierigkeiten hatte. Das Argument, mit dem Ernst Wilhelm Bredt den Stich Joseph und die Frau des Potiphar von Sebald Beham gegen die Vorwürfe der Sittenprediger zu verteidigen versucht, kann heute erneut aufgegriffen werden: „Ein Bild der Versuchung muß auch den Betrachter starke Regungen fühlen lassen. Je dunkler die Folie, je leuchtender die Gestalt des Heiligen.“28

Biografie

DARIA ÜNVER (*1993) promoviert an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg über erotische Druckgrafiken mit biblischen Sujets im Œuvre der Deutschen Kleinmeister. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der visuellen und materiellen Kultur des deutschsprachigen Raums im sechzehnten Jahrhundert, der Buchillustration sowie der erotischen Kunst und ihrer Sammlungspraxis.