Ein Gespräch zwischen Jennifer Krieger und Sophie Innmann, anlässlich ihrer aktuellen Ausstellung LANDSCAPES OF INTERNET im Kunsthaus L6 Freiburg.

Die Frage nach den Möglichkeiten, Potenzialen und Grenzen des Raumes stehen im Zentrum der Ausstellung LANDSCAPES OF INTERNET (2021).1 Ausgehend von den Beobachtungen zu derzeitigen Hypertopisierungseffekten der Digitalität, untersucht die Künstlerin Sophie Innmann virtuelle wie auch reale Räume im Hinblick auf ihre Gemeinsamkeiten, Differenzen und deren Vereinbarkeit aus dem spezifischen Blickwinkel menschlicher Wahrnehmung. Auf vielschichtigen Ebenen hinterfragt Innmann Potenziale, aber auch Grenzen gesellschaftlich abgegrenzter Räume, insbesondere von Heterotopien wie dem musealen Ausstellungsraum. Damit knüpft sie unweigerlich an die in den 1960er Jahren von Michel Foucault geprägten Überlegungen zu Heterotopien – Gegen- oder Andersräume an, die an ein System von Öffnung und Schließung gebunden sind, was sie gleichzeitig abgrenzt und durchdringlich macht.2 Im Interview mit Jennifer Krieger, Kuratorin der Ausstellung, spricht sie über ihre Annäherung an den virtuellen Raum des Internets und den von ihr vorgeschlagenen Weg, diesen im musealen Raum erfahrbar zu machen.

Jennifer Krieger: In deiner aktuellen Ausstellung spielt die Auseinandersetzung mit dem Thema Raum eine bedeutende Rolle. Es geht um Fragen der Zugänglichkeit und Sichtbarmachung einer digitalen Welt, die kaum beschreibbar und schwer zu greifen ist. Wie würdest du deinen Ansatz beschreiben, dich diesem abstrakten Raum anzunähern und inwiefern setzt du dich mit dem Thema Raum in deiner künstlerischen Arbeit auseinander?

Sophie Innmann: Das Thema Raum beschäftigt mich schon seit langem, bis vor einigen Jahren waren das aber hauptsächlich analoge Räume. Seit 2018 hat der digitale Raum in meiner künstlerischen Praxis immer mehr an Bedeutung gewonnen, ich beschäftige mich viel mit den Folgen und Auswirkungen der zunehmenden Computerisierung auf unsere sozialen Strukturen, Lebensbedingungen und Umwelt. Während dieser intensiven Beschäftigung habe ich gemerkt, dass ich mir gar nichts unter dem digitalen Raum vorstellen kann. Der digitale „Raum“ ist schwer zu denken, nicht greifbar. Die Frage ist, ob man überhaupt von „dem“ einen digitalen Raum sprechen kann, oder ob man nicht eher von der Vorstellung einer digitalen Welt mit vielen verschiedenen Bedeutungsebenen und Schichten ausgehen muss. Seitdem treibt mich die Frage umher, wie diese Welt aussehen könnte. LANDSCAPES OF INTERNET ist ein Versuch, meine Vorstellung dieser abstrakten Welt mitsamt ihren weltlichen Verstrickungen darzustellen. Während Benjamin H. Bratton in The Stack – On Software and Sovereignty das Bild eines 6-stöckigen Stapels, bestehend aus Earth, Cloud, City, Address, Interface and User nutzt, um diese Verbindungen zu beschreiben, habe ich eine Planetenoberfläche mit eigener Atmosphäre gebaut, die sich über verschiedenste analoge Dinge dem Digitalen annähert.3 Aufgrund der Unvorstellbarkeit und fehlender Abbildungsrealitäten, versuchen die Menschen sich Dinge, die sie nicht verstehen über bereits Bekanntes zu erschließen. Einige dieser bekannten Elemente habe ich in meine Formensprache übersetzt und durch Licht und den „Sound of Internet“ ergänzt. Mit dem Öffnen der Tür zum Ausstellungsraum öffnet sich wirklich ein Tor zu einer anderen Welt.

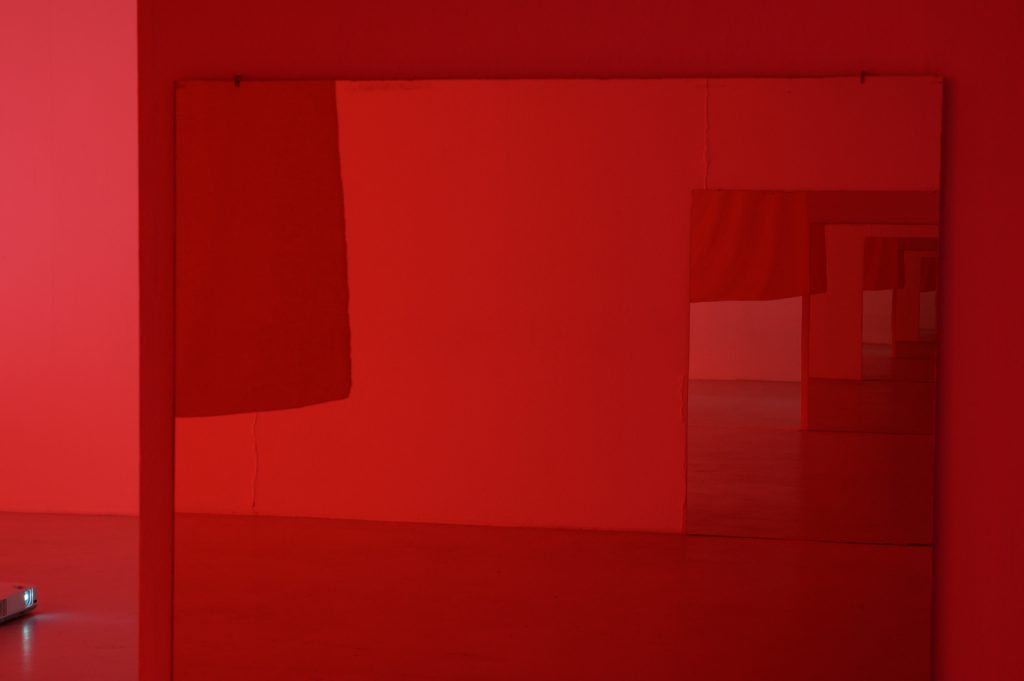

So müssen die BesucherInnen z.B. erstmal die Firewall (Abb. 0) überwinden um in die Ausstellung zu gelangen. Dann passieren sie eine Schleuse aus zwei Spiegeln, die sich gegenüber stehen und dadurch alles ins Unendliche wiedergeben – eine Metapher für das 1000-fache gescannt werden, was am Ende doch zum Erhalt einer red flag führt, einer Markierung, die sagt: „Obacht, hier bitte nochmal genauer hinschauen!“. (Abb. 1)

Spiegel sind wirklich tolle Objekte, weil sie Räume öffnen, die nicht real vorhanden sind, genau wie das Internet. Foucault verortet die Spiegel als Zwischenort von Utopie und Heterotopie wenn er schreibt: „Der Spiegel ist nämlich eine Utopie, sofern er ein Ort ohne Ort ist. Im Spiegel sehe ich mich da, wo ich nicht bin: in einem unwirklichen Raum, der sich virtuell hinter der Oberfläche auftut; ich bin dort, wo ich nicht bin, eine Art Schatten, der mir meine eigene Sichtbarkeit gibt, der mich mich erblicken läßt, wo ich abwesend bin: Utopie des Spiegels. Aber der Spiegel ist auch eine Heterotopie, insofern er wirklich existiert und insofern er mich auf den Platz zurückschickt, den ich wirklich einnehme; vom Spiegel aus entdecke ich mich als abwesend auf dem Platz, wo ich bin, da ich mich dort sehe; von diesem Blick aus, der sich auf mich richtet, und aus der Tiefe dieses virtuellen Raumes hinter dem Glas kehre ich zu mir zurück und beginne meine Augen wieder auf mich zu richten und mich da wieder einzufinden, wo ich bin. Der Spiegel funktioniert als eine Heterotopie in dem Sinn, daß er den Platz, den ich einnehme, während ich mich im Glas erblicke, ganz wirklich macht und mit dem ganzen Umraum verbindet, und daß er ihn zugleich ganz unwirklich macht, da er nur über den virtuellen Punkt dort wahrzunehmen ist.“4

JK: Die von dir zitierten Äußerungen von Foucault beschreiben den Spiegel als Medium des Vermittlers beziehungsweise als Erfahrung eines „Dazwischens“ sehr eindrücklich. In der Ausstellung gehst du dahingegen noch einen Schritt weiter, denn sind im Ausstellungsraum, wie du gesagt hast, zwei Spiegel gegenüber aufgestellt. Blickt man hinein, sieht man sich nicht nur selbst, sondern es entsteht ein Verdopplungseffekt, in dem das eigene Spiegelbild ins Unendliche potenziert wird. Ich denke hier verstärkst du die von Foucault beschriebene Wirkung um ein Vielfaches, denn steht man nicht nur sich selbst gegenüber – vielmehr entsteht eine unendliche Zahl an Personen, eine Menschenmenge, deren einzelne Mitglieder aus einem selbst bestehen. Fragen nach der eigenen Verortung oder eben der Ortlosigkeit muss man sich an dieser Stelle unweigerlich stellen. Die in der Installation unmittelbar in der Nähe des einen Spiegels von der Decke hängende rote Fahne schwebt dabei quasi wie ein bedrohliches Damoklesschwert über den Besuchenden.

Im digitalen Kontext sowie auch auf sozialen Plattformen wird die red flag als Warnung und Hinweis einer potenziellen Bedrohung verwendet. Innerhalb der Ausstellung überlässt du es in diesem Moment jedoch den Betrachtenden, sich freiwillig in diesen Gefahrenbereich zu begeben oder ihn wieder zu verlassen. Hier entscheidet jeder und jede für sich selbst, nicht das technische System – oder entspricht das nur einer scheinbaren Selbstbestimmtheit, die du den BesucherInnen ermöglichst? Diesen Aspekt würde ich an dieser Stelle gerne noch etwas vertiefen, denn diese vermeintliche Entscheidungsfreiheit und Zwanglosigkeit – sowohl von BesucherInnen der Ausstellung als auch von digitalen UserInnen – ist eine Perspektive mit der du dich äußerst kritisch auseinandersetzt, denn eigentlich dürfen wir oft ja nur hypothetisch entscheiden wohin es weiter geht oder ob wir Zugang zu bestimmten Räumen erhalten oder nicht.

SI: Es ist genauso, wie du es beschreibst. Die BesucherInnen der Ausstellung können selbst entscheiden, sind frei in ihrer Bewegung. Die generelle red flag ist aber eindeutig der Hinweis, dass es eben außerhalb dieses Ausstellungsraums – im realen virtuellen Raum sozusagen – anders ablaufen kann. Generell sollte man alles hinterfragen was einem online begegnet, denn „online sein“ ist mittlerweile gleichbedeutend mit „beeinflusst werden“. Noch dazu wird versucht uns glauben zu lassen, dass was wir im Internet sehen und tun selbstbestimmt sei, was aber leider nicht so ist; wir werden sozusagen festgekettet, Stichwort Meinungsblase.

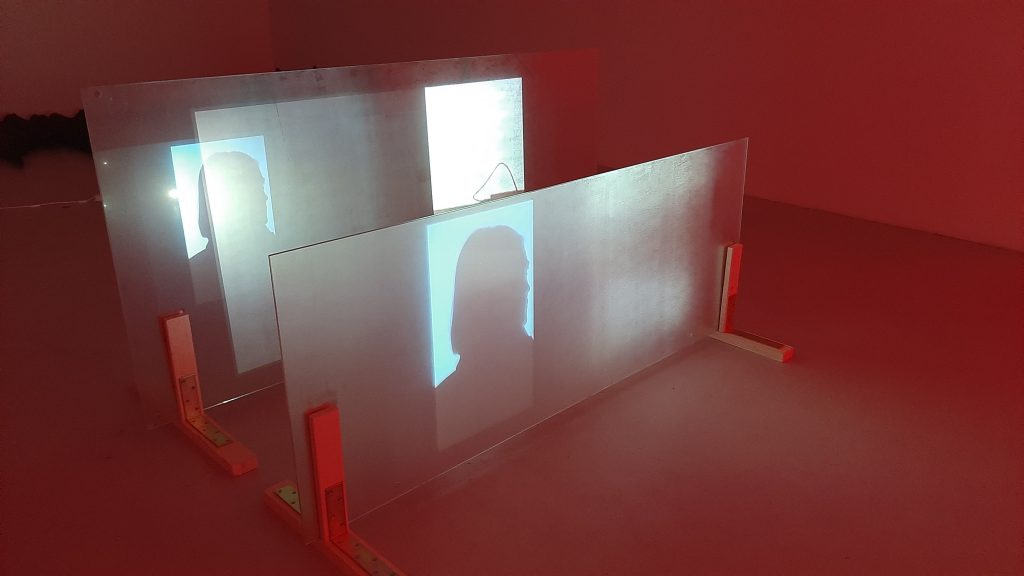

Die Arbeit A users‘s life“ (Abb. 2) macht diesen Widerspruch deutlich, wir fühlen uns frei, surfen wohin wir wollen, fühlen uns gut geschützt mit unseren Aluhüten, dabei werden wir an die Wand gestellt, von oben bis unten durchleuchtet. Der content, den wir zu Gesicht bekommen, wird uns auf Basis unseres bisherigen Verhaltens serviert, feinst säuberlich ausgewählt von Algorithmen – deren Entscheidungskriterien natürlich hoch geheim sind. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich die Lektüre von Shoshana Zuboffs Zeitalter des Überwachungskapitalismus empfehlen.5 Sie beschreibt sehr schön die Generierung des sogenannten „Schattentextes“, also den Informationen, die jenseits unseres vordergründigen Internet-Gebrauchs extrahiert werden, z.B. aus Scrollverhalten, Verweildauern, Likes, etc.. Auch das ist ein Bereich, der sich unserer Zugänglichkeit entzieht, das exklusive Wissen, welches sich Google & Co aus unseren Verhaltensdaten zusammenstellen und welches im Zuge der Einverleibung von kleineren KonkurrentInnen auf eine unglaubliche Datenmenge angewachsen ist. Da hilft vorerst nur, selbst im Schatten zu bleiben und anonym unterwegs zu sein.

JK: Kannst du eine Veränderung beobachten, wie sich dein Verhältnis zum Thema Raum vor allem in den letzten Monaten verändert hat? Welches Potenzial bietet die Reflexion darüber? Als die Ausstellung in Planung war, hatte sich die ganze Welt in Isolation begeben, wir haben uns gefragt, was der (museale) Ausstellungsort überhaupt leisten kann und soll. Museen und Ausstellungsräume waren über einen langen Zeitraum geschlossen und ein persönlicher Besuch nicht möglich. Viele Projekte wurden in digitale Formate transferiert, also vom musealen in den privaten Raum übertragen.

SI: Eine Veränderung habe ich nicht bemerkt, aber ein intensiveres Nachdenken. Die Pandemie hat gezeigt, dass es eben nicht möglich ist, analoge Inhalte ins Digitale zu übertragen. Das erfordert schon eine ganz andere Auseinandersetzung um dort adäquate Möglichkeiten zu finden. Museale Ausstellungen daheim in den eigenen 4 Wänden erlebbar zu machen funktioniert einfach nicht, da hilft der beste Videorundgang nichts. Die mediale Filterwirkung ist zu groß. In meiner Arbeit hypertopia (Abb. 3) stelle ich genau diese bedingte Zugänglichkeit dar: Man sieht etwas und hat das Gefühl eine Erfahrung übermittelt zu bekommen. Letztendlich ist es aber doch nur das Abbild und nicht das Original, sogar die Realität wird in Frage gestellt. Das kann man sich wiederum zu Nutze machen, um in anderen Kontexten technische Möglichkeiten durch ganz simple Techniken an ihre Grenzen zu bringen: Bewegung, Licht und Schatten reichen manchmal schon aus, um Gesichtserkennung, Fokussierung und Tracking auszutricksen. Das thematisiere ich ebenso in der Arbeit camouflage (Abb.4), welche die unangekündigten Gesichtserkennungspraktiken der Videocall-Apps anprangert.

JK: Die technischen Mechanismen schaltest du in diesem Fall geschickt aus und kannst vor Augen führen, mit welchen einfachen Mitteln es dir gelingt, auf fast schon poetische Weise die sonst leichtfertig hinterlassenen Spuren persönlicher Identität zu verwischen. Doch gerade bei der angesprochenen Arbeit hypertopia werden nicht nur die Grenzen und Beschränkungen aufgezeigt, sondern entstehen im Gegenteil sogar neue Ebenen: Durch die doppelte Projektion an die beiden Glasscheiben der Installation erscheint von einem bestimmten Blickwinkel die optische Illusion einer dritten Projektionsfläche, die ein gewisses Staunen hervorruft, weil dieser unerwartete Effekt sich zunächst nur schwer greifen lässt. Wider Erwarten eröffnet sich ein weiterer Raum. Ist dieses plötzliche Auftauchen von unbekannten und fremden Räumen nicht auch als eine Chance und Möglichkeit zur Erweiterung von bisherigen Erfahrungsräumen zu betrachten?

SI: Auf jeden Fall! Das Entstehen dieser 3. Ebene, die nicht verortbar ist, genauso wie das Entstehen eines projektionslosen, aber transmittierenden Zwischenraums kann ganz klar als Metapher dafür angesehen werden, genauso aber als Warnung, dass vordergründig eben nicht alles ersichtlich ist. Auch toll finde ich die Verbildlichung, dass als ultima ratio immer noch der Stecker gezogen werden kann und alles ist weg. Im kleinen eine ganz hübsche Flucht, weltweit gesehen ein spannendes Experiment. Irgendwer hat mal die Frage gestellt: “Is there a trashbin big enough to delete it all?” Leider erinnere ich mich nicht mehr daran, wer dieser schlaue Mensch war…

JK: Internet als Raum hat vor allem während der Pandemie ein Tor zur Welt offen gehalten – jedoch uns auch die Grenzen digitaler Formate aufgezeigt. Was ist das Besondere am digitalen Raum Internet?

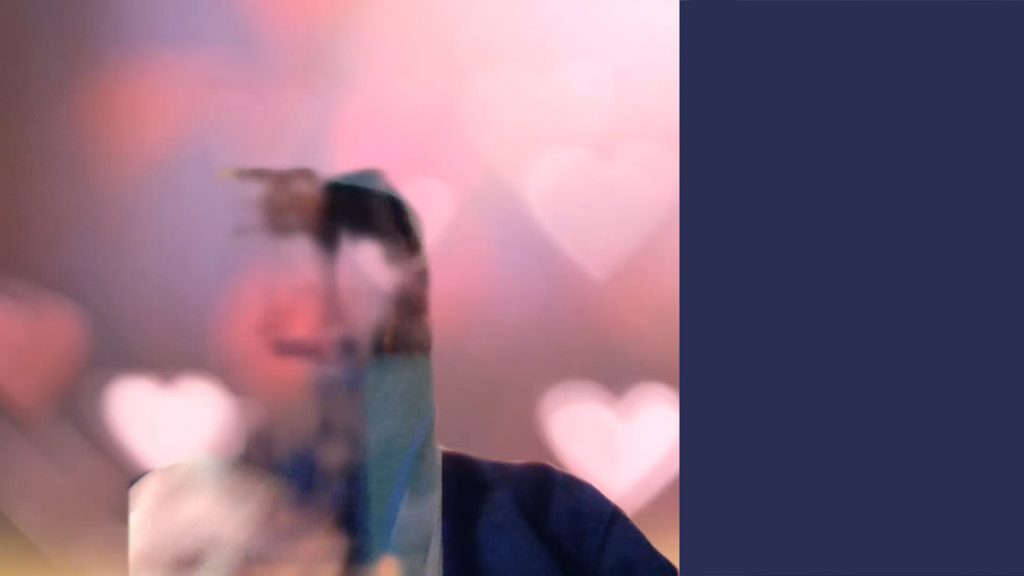

SI: Ja, da stimmt, das Schlimme ist aber, wie das passiert. Der Kampf um die Monopolisierung als Endziel des Kapitalismus ist in vollem Gange und hat durch die Pandemie eine derartige Beschleunigung erfahren, dass mir ganz schlecht wird. Das Problem ist, dass die Weltbevölkerung in diesem Bereich zu wenig Bildung, Information und Wissen hat. Wir haben allerdings Rechte. Und diese Rechte müssen wir verteidigen, dazu muss man in einem ersten Schritt Bewusstsein schaffen, um erkennen zu können, wann und wie diese Rechte übergangen werden. Wenn z.B face-warp-Apps die gesammelten Gesichtserkennungsdaten ihrer NutzerInnen, die das alles als witziges Spiel betrachten, unbegrenzt an unbekannte Dritte weiterverkaufen, die dann daraus ihre Produkte entwickeln. Wüssten die NutzerInnen dieser Spaß-Apps, dass sie somit auch Regierungen helfen, indem diese mit den erkauften Daten die Gesichtserkennung ihrer militärischen Drohnen verbessern können, würden sie diese Apps sicher schnell löschen.

In einem zweiten Schritt müssen dann Strategien gegen die ausbeuterischen Taktiken von Großkonzernen entwickelt werden. Und zwar aus der Bevölkerung heraus, denn würden, um beim Beispiel der face-warp-Apps zu bleiben, diese einfach verboten werden, wäre der Aufschrei in der Bevölkerung verständlicherweise groß. Das Umdenken muss schon von den Menschen selbst kommen. Im dritten Schritt ist die Vermittlung von technischem Know-How von unwahrscheinlich wichtiger Bedeutung, damit sich die Menschen selbst Alternativen programmieren können, oder um bereits bestehende Angebote zu modifizieren.

Es kann nicht sein, dass momentan eine use-it-or-lose-it-Haltung gilt: Möchte man etwas nutzen, kann man den Nutzungsbedingungen zustimmen, oder es komplett lassen. Dann kann man eben die Dienste nicht mehr nutzen. Der Philosoph Prof. Markus Gabriel stellte sogar die Forderung, dass „die sozialen Netzwerke, auch unsere Suchmaschinen, Google und Co., uns einen Mindestlohn für die Benutzung zahlen [müssten]“, für die Gewinne die sie aus unserem Verhalten ziehen, die sie dann nicht einmal in dem Land versteuern, in dem sie generiert werden.6 Es muss ein Umdenken in der Bevölkerung stattfinden, denn solange die Praktiken der Unternehmen aus dem Silicon Valley (wahlweise auch aus der VR China) nicht als Bedrohung, sondern als angenehmes Gimmick zur Erleichterung des Lebens angesehen werden, wird sich nicht viel ändern. Es sollte aber doch zu denken geben, wenn Google Chefs es für erstrebenswert halten, dass menschliches Leben keine Privatsphäre besitzen sollte.

JK: Um daran anzuknüpfen ist es denke ich notwendig nochmals darüber zu reflektieren wie Raum definiert werden kann. Das fällt gar nicht so leicht. Im Falle des privaten Raumes geht es sicherlich darum, das individuelle Verhältnis zu den eigenen Grenzen auszuloten. Die Fragen, die sich daran anschließen lauten: Sind Räume in sich abgeschlossene Systeme? Wie kann man sich Zugang verschaffen? Wer bestimmt darüber?

SI: Genau das sind die Verhandlungen, die es jetzt gilt zu führen! Diese Grenzen müssen abgesteckt werden, z.B. dass man sagen kann: „Bis hier und nicht weiter“. Letztendlich hat das wieder etwas mit Machtstrukturen und Abhängigkeiten zu tun. Im ganzen Spektrum von völlig offenen bis hermetisch abgeriegelten Räumen geht es um die Fragen von Kosten und Nutzen, wer kann etwas aus dem im Raum Befindlichen herausziehen? Wer steckt hinter der Organisation des Raums? Wer ermöglicht wem den Zugang und wer kann neue Räume schaffen?

JK: Es ist ein spannender Ansatz, sich diesen Fragen auf künstlerische Weise in einer Ausstellung anzunähern. In LANDSCAPES OF INTERNET vermittelst du eine Vorstellung deiner eigenen Interpretation der Heterotopie des digitalen Raums und schaffst dabei eine sehr spezifische Stimmung. Die Raumerfahrung ist eine ganzheitliche, in der visuelle Eindrücke dominieren, aber es gibt auch einen atmosphärischen, einnehmenden Sound, den du eigens in Zusammenarbeit mit Vincent Wikström für die Ausstellung konzipiert hast.

SI: Ich glaube, dass wir völlig falsche Vorstellungen vom Internet (vermittelt bekommen) haben. Das Bild einer Wolke, welches gerne von großen Konzernen bemüht wird, ist einfach ein Witz! Es ist ja immer eine weiße Schäfchenwolke, federleicht, flauschig und unbedrohlich und nicht eine riesige, schreckliche Gewitterwolke, die Blitz und Donner, Unwetter und Zerstörung bringen und alles in Flammen, Schutt und Asche hinterlassen wird. Deswegen wollte ich eine Grundstimmung schaffen, die eine gewisse Unsicherheit und Alarmbereitschaft vermittelt. Wie gesagt, wir bewegen uns viel zu unachtsam und sorglos durch das menschengemachte Konstrukt Internet. Wir müssen mehr Wissen und Bewusstsein schaffen und unser eigenes Verhalten reflektieren, nicht nur im Bereich der eigenen Sicherheit, sondern vor allem auch im Hinblick auf Zusammenleben im sozialen und ökologischen Bereich.

Die Arbeit Netflix und Chill greift diese Unbedarftheit auf (Abb. 5). Wir streamen eben mal ein paar Folgen, gönnen uns was, entspannen und tragen dabei erheblich zur Zerstörung der Natur bei. Das Internet hat den Flugverkehr als Klimakiller Nummer 1 schon eingeholt und es ist kein Ende des Wachstums in Sicht. Die Verbindung von etwas Abstraktem mit etwas ganz Konkretem ist immer schwierig und die Auswirkungen von vielen kleinen Dingen in Summe auf das große Ganze sind nicht leicht zu erkennen. Beim barrierefreien, leichten und kostenfreien Zugang in die Schäfchenwolke scheint diese Verbindung für viele besonders schwer zu ziehen zu sein. Wir sehen die riesigen Serverfarmen und Unterseekabel ja nicht, wenn wir unser Smartphone in die Finger nehmen, die Infrastruktur verbirgt sich und wenn wir sie sehen, sehen wir Industrie und nicht „das Internet“!

JK: Die Betrachtenden bewegen sich durch die von dir gestaltete Landschaft. Können sie sich frei orientieren oder werden sie von dir geleitet?

SI: Generell kann sich jede Person in meiner Ausstellung natürlich frei bewegen, die Zugänglichkeit des Ausstellungsraums ermöglicht aber nur einen Laufweg. An diesem habe ich mich orientiert und im inhaltlichen Sinn der Arbeiten eine Struktur aufgebaut, die sich den verschiedenen Bereichen annimmt. Das Licht, der Sound, der Wind und der Duft der verkohlten Holzstämme sind dabei als allumfassende, raumbestimmende Atmosphäre prägend. Meine Freundin und Künstlerkollegin Lynne Kouassi hat ihren Raumeindruck ganz treffend als eine „Mischung aus Technologie und Urkräften“ beschrieben. Nimmt man noch die unterschwellig wahrgenommenen Tiefen des „Sound of Internet“ hinzu, rundet sich das Erlebte zu einer alle Sinne umfassenden Erfahrung, was wiederum nur im analogen Raum möglich ist und das Digitale (noch) nicht bieten kann.

Biografie

Sophie Innmann

Sophie Innmann schloss 2014 ihr Studium der Malerei an der Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe als Meisterschülerin bei Prof. Leni Hoffmann ab. Ihre Arbeiten wurden mehrfach im In- und Ausland ausgestellt, so unter anderem im Kunstmuseum Stuttgart (2020), dem Moscow Museum for Modern Art (2018), der Galerie Stadt Sindelfingen (2017) oder dem Regis Center for Art, Minneapolis (2016). Die multimedial arbeitende Künstlerin bewegt sich im öffentlichen und halböffentlichen Raum und setzt mit partizipativen und ortsspezifischen Arbeiten an Situationen an, die menschliches Handeln und dessen Spuren untersuchen oder es selbst herausfordern.

Jennifer Krieger

Jennifer Krieger studierte Literatur-, Kunst-, und Medienwissenschaften in Konstanz und Kunstgeschichte in Freiburg. Kuratorische Erfahrungen sammelte sie unter anderem an der Kunststiftung Baden-Württemberg in Stuttgart, am Pinksummer Contemporary Art in Genua, Italien und am Kunstverein Freiburg. Als freie Kuratorin arbeitete sie für das Centre Culturel, das T66 Kulturwerk und das Kunsthaus L6 in Freiburg. Seit 2015 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunstgeschichtlichen Institut der Universität Freiburg, wo sie auch promoviert. In ihrem Forschungsprojekt beschäftigt sie sich mit Affekten des Staunens und Wundern.