Niklas Koschel untersucht in seinem Text Nur gucken, nicht anfassen … Helmut Newtons HERE’S LOOKING AT YOU von 1991 – Über die ökonomisch-ästhetischen Strategien des Playboys und die Grenzen erotischer Fotografie die Grenzen und Möglichkeiten erotischer Fotografie. Ausgangspunkt seiner Analyse ist Helmut Newtons Serie HERE’S LOOKING AT YOU, die 1991 in der Januar-Ausgabe des U.S. Playboy veröffentlicht wurde. In seinem Text widmet sich Koschel der Konstruktion von Blicken, Machtverhältnissen und dem Einfluss ökonomischer Strukturen auf die Darstellung des Erotischen. Dabei verknüpft er kunsthistorische und medientheoretische Diskurse, um zentrale Fragen an die Darstellbarkeit von Sex und Erotik zu stellen.

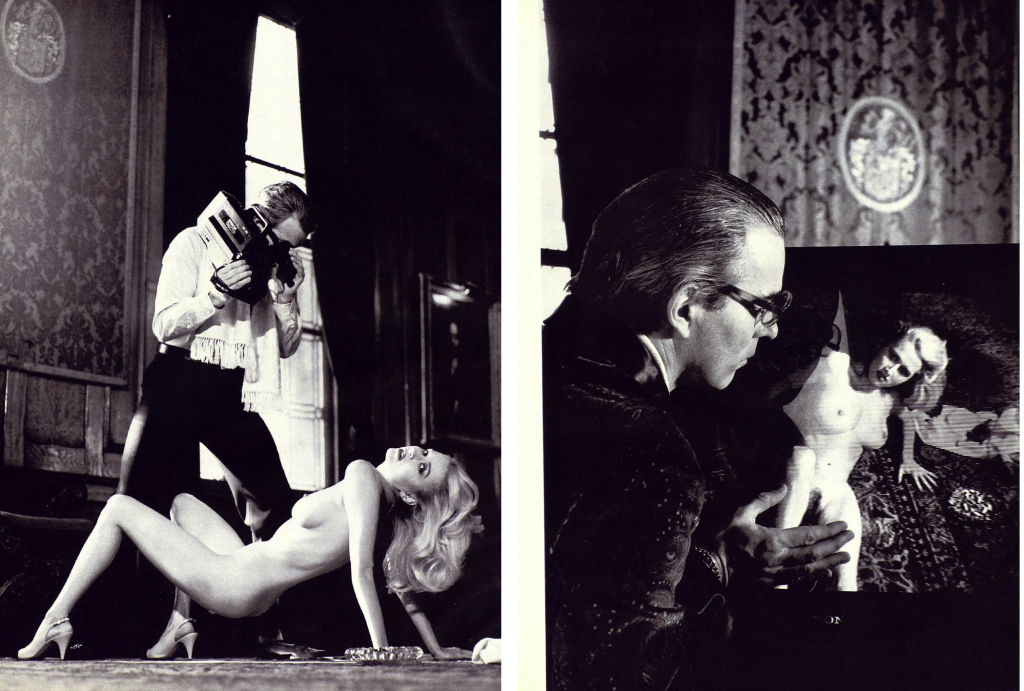

voyeurism, Januar 1991, mit Fotografien von Helmut Newton, entnommen aus: HERE’S LOOKING AT YOU – A masterturns his eye on voyeurism, in: Playboy, Jan. 1991, URL: https://www.iplayboy.com/issue/19910101, (Zuletzt abgerufen am: 15.06.2024), S. 86-93.

voyeurism, Januar 1991, mit Fotografien von Helmut Newton, entnommen aus: HERE’S LOOKING AT YOU – A masterturns his eye on voyeurism, in: Playboy, Jan. 1991, URL: https://www.iplayboy.com/issue/19910101, (Zuletzt abgerufen am: 15.06.2024), S. 86-93.

Im Begleittext zu den insgesamt acht Fotografien der Fotostrecke HERE IS LOOKING FOR YOU – a master turns his eye on voyeurism (Abb. 1–4), die in der Januarausgabe 1991 im Playboy-Magazin erschien, heißt es verheißungsvoll: „Helmut Newton is a man in search of erotic emergencies. When we asked him if he would like to explore voyeurism – that most personal of photographic tasks – he responded with the images you find on these and the following pages.“1 In Auftragsarbeit des Playboys soll Helmut Newton dem Kerngeschäft des Magazins nachgehen und erotische Bilder produzieren, die sich mit dem Themenfeld voyeuristischen Sehens auseinandersetzen. Die inhaltlich unzusammenhängende Serie verhandelt verschiedene Formen und Situationen der Schaulust. In einem dichten Netz aus Blicken in und aus dem Bild heraus, porträtiert Newton hier Beziehungsweisen zwischen Fotograf, Betrachtenden und Modell. Den Abschluss der achtteiligen Fotoreihe bilden zwei Fotografien als inhaltliches Duo. Helmut Newton, der vor allem als Mode- und Werbefotograf tätig war, wiederverwertet hierfür bereits zwei Jahre zuvor entstandene Fotografien, die für die Publikation im Magazin adaptiert werden.2 Sie bilden den narrativen Abschluss der Serie.

voyeurism, Januar 1991, mit Fotografien von Helmut Newton, entnommen aus: HERE’S LOOKING AT YOU – A masterturns his eye on voyeurism, in: Playboy, Jan. 1991, URL: https://www.iplayboy.com/issue/19910101, (Zuletzt abgerufen am: 15.06.2024), S. 86-93.

voyeurism, Januar 1991, mit Fotografien von Helmut Newton, entnommen aus: HERE’S LOOKING AT YOU – A masterturns his eye on voyeurism, in: Playboy, Jan. 1991, URL: https://www.iplayboy.com/issue/19910101, (Zuletzt abgerufen am: 15.06.2024), S. 86-93.

Während die vorangegangenen sechs Fotografien inhaltlich grundsätzlich lose verschiedene Darstellende in abweichenden Settings zeigen, sind in Video Man and Woman Videoed (Playboy) (Abb. 5) und Closed T.V. Circuit (Playboy) (Abb. 6) dieselben Protagonist:innen im selben Raum zu verorten.

Newton, entnommen aus: HERE’S LOOKING AT YOU – A master turns his eye on voyeurism, in: Playboy, Jan. 1991,URL: https://www.iplayboy.com/issue/19910101, (Zuletzt abgerufen am: 15.06.2024), S. 92.

entnommen aus: HERE’S LOOKING AT YOU – A master turns his eye on voyeurism, in: Playboy, Jan. 1991, URL:https://www.iplayboy.com/issue/19910101, (Zuletzt abgerufen am: 15.06.2024), S. 91.

Zudem versteht sich letztere Fotografie in unmittelbarer Nähe zu Video Man and Woman Videoed (Playboy) erzählerisch als Fortsetzung beziehungsweise beinahe als Antwort auf die in der zuvor präsentierten Fotografie gestellten Frage. Die insgesamt ohnehin nur lose thematisch zusammenhängende Fotostrecke und der offensichtliche Zusammenhang der beiden letzten Fotografien ermöglichen es, diese in näherer Analyse aus dem Gesamtzusammenhang zu lösen und separat behandeln zu können. In den finalen Fotografien setzt sich Newton nicht nur mit den Betrachtenden des Magazins sowie seiner eigenen, persönlichen Rolle als Fotograf auseinander, sondern scheint sich zwangsläufig auch mit den Problemen hinsichtlich der Grenzen und Möglichkeiten erotischer Fotografien per se zu beschäftigen, die zudem zu einer Reflexion der ökonomisch-ästhetischen Strategien des Playboys einladen. Im Mittelpunkt der zwei Fotografien über das Sehen, die Lust am Sehen und die Reproduktion des Gesehenen steht nämlich vor allem derAspekt der medialen Unerreichbarkeit dessen, was gezeigt wird.

HERE’S LOOKING AT YOU

Der schmale Zuschnitt der Fotografie von Video Man and Woman Videoed (Playboy) führt uns nah an den Vorgang einer erotischen Aufnahme heran. In einem abgedunkelten Raum zeigt sich eine grell ausgeleuchtete, bis auf helle Stöckelschuhe unbekleidete, schlanke Frau und ein über ihr stehender bekleideter Mann, der sie filmt. Die Frau befindet sich in der Pose eines Rückenstützes. Ihre Körperumrisse sind durch den deutlichen Kontrast zum Umraum scharf und kantig, ihre Haut makellos, fast brillant. Eine mögliche Anstrengung ist dem Model trotz der nahezu akrobatischen Pose nicht zu entnehmen. Den Kopf wirft sie ekstatisch in den Nacken und mit lasziver Miene und leicht geöffnetem Mund blickt sie direkt, fast fordernd, auf die Betrachtenden. Hinter der unbekleideten Frau erwächst aus dem Dunkel des Hintergrundes der bekleidete Mann mit Filmkamera in vorwärts gewandter Schrittstellung. Das Wechselspiel von Positiven und Negativen, das voyeuristische Sehen und das exhibitionistische Gesehenwerden als dramaturgische Einheit, scheint das augenfälligste Merkmal dieser Fotografie zu sein.3 Das umgebende Interieur der Szenerie intendiert einen Zeitsprung in die Vergangenheit und stellt einen deutlichen Gegensatz zu den Protagonist:innen dar. Deutlich markiert der abgebildete Raum eine Schwelle jenseits regulärer Alltagserfahrung und hindert weiter durch das ausgebrannte Fenster im Hintergrund an einem möglicherweise kontextstiftenden Ausblick.

In der Folgefotografie Closed T.V. Circuit (Playboy) erkennt man denselben Mann, dessen Erscheinung an Playboy-Gründer Hugh Hefner erinnert, nun in einen Samtmantel gehüllt vor einem Fernseher. Durch seine dicke Hornbrille im Havanna-Look blickt er auf einen Bildschirm, auf dem das zuvor durch den Videografen aufgezeichnete Bild der Frau zu sehen ist. Die Betrachtenden der Fotografie tun es dem Mann gleich. Sie blicken ihm, den sie nur aus dem Profil erkennen, über die Schulter, sodass ihr Blick nahezu frontal auf das unscharfe, von einem Röhrenraster durchzogene, televisionelle Abbild der Frau fällt. Der Mann steht so nah am Bildschirm, dass seine Reflexion auf der Mattscheibe wie ein drohender Schatten auf das Abbild der Frau fällt. Seine Hand berührt das Display in Höhe ihres Oberschenkels gerade so, dass der Blick auf den Intimbereich der Frau frei bleibt und förmlich unterstrichen wird. Von den Knien abwärts ist der restliche Körper der Frau vom wiedergegebenen Bildausschnitt abgeschnitten. Dies ändert die Wahrnehmung ihrer Persona drastisch. Nicht länger beständig und eisern im Rückenstütz verhaftet, liegt die Frau nun mit halb aufgerichtetem Oberkörper auf dem musterreichen Teppich. Erschien uns die Pose des Models im Vorgängerbild noch stark und selbstbewusst, wirkt sie aus dieser Perspektive durch ihre Körperhaltung eher verschreckt – fast so als wöllte sie vor der aufdringlichen Berührung und dem steinernen Blick des Filmemachers zurückweichen. Ihr Mund ist nun geschlossen, ob sie in Richtung Betrachtende oder Filmemacher blickt, ist nicht länger ersichtlich, die Mimik ist ausdruckslos. Das fordernde, laszive Moment ist ihrem Antlitz entwichen. Regungslos scheint das Gesicht nunmehr dem einer neutralen Hülle zu gleichen.

Das prekäre Moment fotografierter ‚Wirklichkeit‘

Die deutliche Bezugnahme in der Komposition von Video Man and Woman Videoed (Playboy) auf eine Filmszene aus Michelangelo Antonionis Blowup4 (Abb. 7a und b), bildet für die Analyse der Fotografie den motivisch zentralen Referenzpunkt. Deutlich wird gerade durch diese Bezugnahme, dass auch Newton die erotische Fotografie vor allem mit dem Diskurs um den referentiellen Charakter der Fotografie verknüpft und in Folge die Verlässlichkeit des indexikalischen Moments innerhalb der Fotografie eindrücklich infrage stellt.

Der Plot von Blowup dreht sich um Thomas, einen Modefotografen im London der 60er-Jahre, der während eines Streifzugs durch einen Park ein Paar fotografiert. Beim Vergrößern der Abzüge entdeckt er im Hintergrund eine Pistole, einen Mann im Gebüsch und schließlich die regungslose Leiche des Liebhabers unter einem Baum. Thomas glaubt Zeuge eines Mordes geworden zu sein, doch die Realität entzieht sich ihm immer mehr. Die entscheidenden Abzüge werden gestohlen und das verbliebene Bild der Leiche, durch die extreme Vergrößerung stark verfremdet, erinnert eher an ein abstraktes Gemälde als an eine dokumentarische Aufnahme. So besteht das Bild, das den Ausgang eines Verbrechens zu zeigen schien, nunmehr aus flirrenden Punkten und verwaschenen Flächen (Abb. 8).

Als Thomas zurück in den Park geht, ist die Leiche verschwunden. Die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen endgültig als er sich in der Endsequenz einem imaginären Tennisspiel anschließt, bei dem das Unwirkliche plötzlich greifbar scheint.

Zentral im Korpus der Fragen nach Wahrnehmung, Wirklichkeit und Wahrheit der Kamera steht in Blowup das Verhältnis von Zeichen zu Bezeichnetem. Der Film verhandelt dabei sowohl die Zeugenschaft analoger Fotografie auf der Ebene des Inhalts als auch die Zeugenschaft des Films auf der Ebene als rezipiertes Medium. Damit knüpft Antonioni an den für die Fotografie von Anbeginn so wesentlichen Diskurs um ihre Referentialität an. Aufgrund ihrer technischen Disposition wird dieser unter den darstellenden Künsten ein besonderes Verhältnis, eine direkte Kontaktbeziehung, zur außerbildlichen Realität nachgesagt.5 Aufgrund ihrer physikalisch-chemischen Funktionsweise, in der Licht durch die kleine Öffnung einer Blende über je variable Zeiträume auf ein lichtempfindliches Trägermaterial fällt und sich dort einschreibe, wird der Kamera eine unterschiedslose Wahrnehmung attestiert. Die fertigen Fotografien würden sich sodann durch einen beständigen, korrelativen Spurencharakter der abgebildeten Dinge auszeichnen. Im Wesentlich bedeutet das: Jede Fotografie beinhalte einen bildhaft analogen Verweis auf das, was war. Die Vorstellung, etwas habe sich auf dem lichtempfindlichen Träger analog, durch das fotografische Verfahren ‚eingebrannt‘, nachdem es faktisch vor der Linse stattgefunden und somit wahr sei, bestimmt auch von Beginn an die Faszination rund um den fotografischen Akt. Durch die medial inhärenten Konnotationen der Fotografie das Reale transportieren zu können oder zumindest auf dieses in direktem Zusammenhang zu verweisen, unterscheide sich beispielsweise auch Solomon-Godeau zufolge die erotische und pornografische Fotografie von vorangegangenen Formen erotischer Bildwerke wie Drucke oder Lithografien.6 Eine präzisere Analyse des aus der Piercschen Zeichentheorie entlehnten Begriffs der Indexikalität aber verdeutlicht, dass dieser in seiner maßgebenden Semantik einer diskursiven Überhöhung unterliegt und der Reiz erotischer Fotografie auch andere Gründe haben muss. Wie Miriam Lewandowsky und Martin Doll unabhängig voneinander aufzeigen konnten, ist Pierces Konzept des indexikalischen Zeichens rein technisch zwar zentral, aber nicht unmittelbar bedeutungstragend. Der Index wird erst durch die Interpretation zugänglich, da er auf einem logischen, nicht ästhetischen Kausalverhältnis beruht.7 Ohne Wissen über die Entstehungsbedingungen der Fotografie kann er nicht als solcher wahrgenommen werden. Während der Index die Einschreibung von Lichtdaten beschreibt, liegt die Verbildlichung und das Erfassen des Bilds im Bereich des ikonischen Sehens, das auf Ähnlichkeit beruht. Die Bedeutung des Zeichens ist also eine, die radikal abhängig vom Kontext seines Erfassens ist.8 So lässt sich zusammenfassend sagen, dass jedes Erkennen im Fotografischen ein Wiedererkennen ist und die nachgewiesene Präsenz noch lange nicht eine nachgewiesene Erscheinung beglaubigen muss.9 Das verdeutlicht auch Antonionis Spielfilm.

Erst in der inhaltlichen Verkettung von narrativen Codes kann das Bild des Fotografen in seiner Zeugenschaft aktiviert werden – ohne die Möglichkeit einer ikonischen Identifizierung hingegen bleibt es völlig nutzlos. Die Vergrößerung des Bildes gibt für den Protagonisten also nur vermeintlich Details her, da sie die Erzählung des Gesehenen stützt. Losgelöst vom Wissen um die Begegnung im Park und der persönlichen Sichtung der Leiche verweist die Fotografie auf nichts mehr, das ikonisch eindeutig zu erkennen ist. Indem sich Helmut Newton in seinem Rekurs auf Blowup explizit auf eine sexualisierte Szene bezieht, die am Anfang des Filmes steht, lässt sich das Prekariat des Indexikalen auch in Hinblick auf das Problem erotischer Fotografie anwenden. Die betreffende Szene, beginnend bei Minute 7:12, zeigt das Mode-Shooting zwischen dem Hauptcharakter und Veruschka, Gräfin von Lehndorf, einem bereits in den 60er Jahren äußerst bekannten, deutschen Model, das sich im Film selbst spielt. Die Szene, die als Filmstill vor isoliertem Hintergrund auch auf dem Filmplakat (Abb. 9, 7b) zu sehen ist, zeigt den Fotografen und das Model in einem zur sexuellen Handlung verklärten Akt des Fotografierens.10

× 200 cm, entnommen aus: wikipedia.org, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Blowup#/ media/File:Blowup_poster.jpg, (Zuletzt abgerufen am: 16.06.2024).

Auch wenn Helmut Newton, seinerseits Modefotograf, das Model vom Fotografen in abgewandelter Form – nämlich aus einer scharfen Profilachse und in stilisierter Form – ablichtet, ist die klare Bezugnahme nicht von der Hand zu weißen. Die relativierte Zeugenschaft fotografischer Prozesse durch Antonioni und die motivische Übernahme durch Newton wirft die Frage auf wie die erotische Fotografie alternativ oder zusätzlich wirkt, wenn nicht allein durch ihre Indexikalität und das damit reizvoll verbundene Versprechen einer unmittelbaren Nähe.

Linda Williams bietet – in Kritik an Solomon-Godeau – eine körperbezogene Alternative zur Beharrlichkeit des erotischen Bildes und sieht dessen Bedeutung in der „Verführungskraft“ der „[…] akuten körperlichen Empfindungen […]“11, die sie auf die körperliche Dimension optischer Apparate zurückführt.12 Die wissenschaftlichen aber auch unterhaltungstechnischen Entwicklungen des 19. Jahrhundert transformierten das Verhältnis von Subjekt und Welt, wobei das Stereoskop – besonders prominent – ‚das Blicken‘ in ein ‚ich blicke‘ wandelte und eine neue „körperliche Dichte des Sehens“13 schuf, wie Baudelaire es nannte. Williams spricht in diesem Kontext von einer „[…] neue[n] masturbatorische[n]‚körperlichen Dichte des Sehens‘“14, die nicht nur vom Bildinhalt, sondern von der körperlichen Erfahrung selbst geprägt ist. Das theatralisch entfernte und von den Betrachtenden distanzierte Verhältnis zum Objekt löst sich auf und stattdessen wird das Spektakel zu einem nahbaren und vor allem im körperlichen Feld der Rezipieren den verorteten Erfahrung. Erotische Fotografie erzeugt so eine leibliche Relation zwischen Betrachtenden und ihrem eigenen Körper.

Subjekt, Bild und Zumbildgewordenen

Das komplexe Seh-Spiel das Newton den Betrachtenden im Playboy vorführt, verhandelt sowohl seine künstlerische Praxis, die distributiven Organe des Playboys als auch die konkrete (Blick-)Position derer, die den Fotoessay im Playboy konsumieren. Die phänomenologische Verschränkung von Sehen und Gesehenwerden gilt spätestens seit Jacques Lacans berühmter Vorlesung Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse als zentrales Element einer Annäherung an die Verflechtung von Subjekt, Bild und Zumbildgewordenen.15 Für den Protagonisten, der sehnsuchtsvoll an der Mattscheibe seines Sony-TVs klebt, handelt es sich bei der Videowiedergabe um nicht weniger als seinen ganz konkreten, zuvor noch durch die massive Filmkamera kanalisierten, eigenen Blick. Helmut Newton scheint uns so vor Augen führen zu wollen, was den Reiz an der erotischen Fotografie ausmacht. Nämlich der eigene Blick, auf das eigens betrachtete Bild. Ob in der elektronischen Übersetzung im Fernseher, oder als Fotografie oder Video: Das eigentliche Interesse am erotischen Bild scheint ein Blick zu sein, der den jeweils Betrachtenden gehört und auf sie als Betrachtende zurückfällt. Damit führt Newton den Betrachtenden deutlich vor Augen, dass sie nicht nur sehendes Subjekt, sondern auch gesehenes Objekt sind. Das was Newtons Fotografie als blickendes Bild ausmacht, ereignet sich nicht allein durch den buchstäblichen Blick des fotografierten Models aus dem Bild heraus in Richtung Betrachtende. Andreas Cremonini macht hierfür, angelehnt an Jacques Lacan, auch auf den sprachgeschichtlichen Zusammenhang von Blick und Lichtreflexion, beziehungsweise Glanz und Glance aufmerksam, der konkret performative Ausmaße annehmen kann.16 Die Flüchtigkeit des Glanzes, der auf einen subjektiven Standpunkt verweise und ein Ereignis bezeuge, verführe den Blick. Der Glanz sei hierbei immer auf eine Ursache zurückzuführen und eröffne „[…] eine Art ‚Rein-Raus-Spiel‘: Der Bewegung des Eintauchens in die Tiefe des Glanzes antwortet eine Bewegung des Entgegenkommens des Lichts.“17 Es belebt das Bild und weiter das Empfinden der Betrachtenden. Der Glanz verstärkt das Bewusstsein für den eigenen Blick, initiiert es vielleicht sogar erst und begründe eine Art Emanzipation des angeblickten Objekts als Nun-Blickendes.18 Ausgelöst durch die abgebildete Lichtreflexion im Bild – den Glanz – durch das schimmernde Hersteller-Logo und die Spiegelung des Videografen als auch einer möglichen Reflexion der physischen Magazinseiten in den Händen der Leser:innen, wird das Bild belebt. Im Rezeptionsmodus des Magazins begegnen sich Motiv sowie Haptik und Materialität des Bildträgers, um ein reizvolles Prekariat zu erzeugen. Sie begründen den Reiz des Bildes, den Blick des Bildes auf einen selbst und den Schutz vor diesem Blick.

Im Wechselspiel aus Sehen und Gesehenwerden, wollen die Betrachtenden mit den Augen sehen, was das Bild scheinbar bereit ist zu zeigen; durch den auf sie selbst zurückgeworfenen Blick aber, wenn nicht in Gänze verdeckt, mindestens ausbremst.19 Durch eine„[…] Beobachtung von Beobachtungen […]“ 20, nehmen die Betrachtenden die Repoussoirfigur, die „playboy persona“21, also den Videografen im Typ Hugh Hefner, als dankbare Möglichkeit einer schützenden Distanz zum Anblick der Frau an. Zentral für das Geschäftsmodell des Playboys ist das Spiel mit dieser Projektion eines anderen, freizügigeren Junggesellenlebens und die Möglichkeit einer eskapistischen Imagination. Ziel war und ist es speziell männliche, heterosexuelle Leser an der vermarkteten playboy persona teilhaben zu lassen.22

Das Betrachten wird also aktiviert, irritiert und weiter installiert, fixiert. Das Bild hält die Betrachtenden im Bann. Im Playboy-Magazin führt uns Newton die Aktivierung der gierigen Gaze-Strategie als Geschäftsmodell vor Augen und lässt es zugleich zu, dass die Betrachtenden weiterhin am Bild teilhaben können – Die männlich adressierten Leser des Playboys sind hierbei Produkt und Produzierende zugleich. Dieser Schwebezustand ist ein zentraler Reiz erotischer Fotografie als auch essenzieller Teil der Strategie des Playboys. Zwischen Blick und Gegenblick finden sich die Betrachtenden ein, um an der dynamischen Schwelle zwischen Bann und Irritation etwas wie Schaulust zu verspüren. Zwischen dem fiktiven Ort der Fotografie und dem realen Ort der Betrachtenden befindet sich nämlich ein weiterer Ort. Dieser Ort scheint weniger ein konkreter Ort als vielmehr ein Zustand zu sein, der dennoch den eigentlichen Handlungsraum darstellt.

Der etwas Andere Raum

Newton fordert mit seinem komplexen Regime an Blicken und der Verhältnismäßigkeit von Bild zu Abbild die Konstituierung eines alternativen Raumangebots heraus. Im fortlaufenden Spiel aus ‚Rein-Raus‘, zeigt uns der Fotograf, dass sein Auftraggeber einen Ort beleben muss, der weder hier (bei den Betrachtenden) noch dort (im Bild) liegt. Die durch das Begehren initiierte und gebannte Struktur eines Betrachtungsmodus scheint in einem heterotopisch organisierten Gefüge Obdach zu suchen.23 Die Heterotopie bezeichnet in Abgrenzung zur Utopie und zur Topie einen Ort, der zwei sich eigentlich entgegenstehende Räume vereint. Diese Gegenräume sind Überlagerungen widersprüchlicher Inhalte, die auf eine gesellschaftliche Realität verweisen, in dem sie ihre Widersprüche repräsentieren, reflektieren oder negieren.24 Die Heterotopie vereint nicht nur divergente, faktische Räume und entgegenlaufende Zeitströme, sondern auch gegensätzliche Vorstellungen von Sitten oder Idealen. Wichtig ist zudem die Problematik ihrer Zugänglichkeit.25 Geschlossen und zeitgleich habe grundsätzlich ein jeder und jede Zugang, scheitere aber an einer konsequenten Teilhabe: „Die Heterotopie ist ein offener Ort, der uns jedoch immer nur draußen lässt.“26 Ihr Raum lässt Partizipation zu, ist aber auch qualitativ in sich geschlossen. Ähnlich geht es dem Videografen in Newtons Fotografien. Die Rezeption seiner eigenen Aufnahme stellt den zuvor aufgezeichneten Anblick zeitlich und räumlich in Distanz. Den Blick an ihren Bewunderer gewandt scheint die Frau zunächst erreichbar. Doch ihr zuvor lasziver Blick auf die Betrachtenden, die Vehemenz in ihrer Pose, der scharfe Kontrast ihrer nackten Haut, die sie zuvor noch zu tragen schien wie eine stählerne Rüstung, mutiert regelrecht in ein flirrendes, an bildlicher Schärfe stark eingebüßtes Zerrbild. Fast verschreckt weicht sie in Closed T.V. Circuit (Playboy) vor dem Fotografen zurück. Der ‚Zugang‘ bleibt dem Videografen letztlich verwehrt. „Jeder hat Zutritt, doch wenn man eingetreten ist, stellt man fest, dass man einer Illusion aufgesessen und in Wirklichkeit nirgendwo eingetreten ist“27, schreibt Foucault in Hinblick auf die Heterotopie. Gefangen im Closed T.V Circuit (Playboy) ist ihre beider Begegnung nun auf scheinbar ewig in der Berührung der Mattscheibe begrenzt.

Für das Playboy-Magazin liegt genau in dieser Begegnung, die in ihrer Berührbarkeit begrenzt ist, das Potenzial seiner ökonomischen Strategie. Paul B. Preciado beschreibt den Playboy als multimediale Maschinerie, die eine „erotische Fiktion“28 inszeniert. Über Villen, TV, Magazine und Print wird die Fantasie des modernen Bachelors als Kontrast zu traditionellen Haushalten vermarktet. Die Playboy-Villen dienen dabei als „[…] eine neue Maschine zur Produktion von Information, Lust und Subjektivität“29. Erotik wird ausschließlich medial vermittelt und forciert eine kontaktlose Handhabe. Preciado bezeichnet dies als „virtuelle[…] Lust“30 , ermöglicht durch Informationstechnologien, da der Sex – oder abgeschwächt Erotik –, den Hugh Hefner nämlich verkauft, ausschließlich im Rahmen der Übertragungskanäle von TV, Film und Fotografie stattfindet. Die Unfähigkeit von Berührung, die Newton in seiner Fotografie so eindrücklich darstellt, ist folglich Bedingung der vom Playboy produzierten Erotik-Welt. Lust und Ekstase sind hier Waren ökonomischer und machtpolitischer Systeme einer durchweg erotisierten, wenn nicht pornografisierten‚Nimmersatt-Gesellschaft‘. Dabei wesentlich: die „[…] Mangellogik des Begehrens […]“31, die sich aus der Entwicklung einer pharmakologischen und pornografischen Kommerzialisierung heraus begründe.32 Ein Begehren wird initiiert und sein Verfehlen gesichert, um dann aus diesem Mangel wieder ein Begehren zu wecken, das aufs Neue nicht – auf Dauer also nie – erfüllt wird.

Dieses Begehren versteht sich räumlich und weiß sich über die entkörperlichte, zweidimensionale Fläche einer Darstellung – hier explizit die erotische Fotografie – hinweg zu setzen. Dies erörtert auch Linda Hentschel durch die Begrifflichkeit pornotopischer Betrachtungstechniken und die damit einhergehende Überblendung weiblicher Körper mit medialen Räumen. Dabei überlagern sich die illusionierte Tiefe des Bildraums und die imaginierten Tiefen weiblicher Körperlichkeit. Linda Hentschel sieht hierin einen Zusammenhang zwischen zentralperspektivischer Raumdarstellung und der Lust am „[…]visuellen Eindringen in weibliche Körpertiefen“33. Der zentralperspektivisch erfasste weibliche Akt suggeriere durch die Öffnung der Bildfläche Einblicke in verborgene Räume und steht für eine Struktur des Blicks ein, der nach Macht, Erotik und das Streben nach Sichtbarkeit sinne. Beispiele wie Tizians Danaë (1555–56) (Abb. 10) zeigen, wie sexuelle Inhalte nicht allein metaphorisiert wurden, um explizite Darstellungen zu umgehen, sondern das Sehen ganz konkret durch die Öffnung der Bildfläche innerhalb des präsentierten Bildraumes sexualisiert werde. Die zentralperspektivischen Darstellungen, die das Bild als ein Bild in und aus der Tiefe verstehen, garantieren eine substituierende, metonymische Gleichschaltung der möglichen Penetration weiblicher Körperöffnungen.34

In Venus mit Cupido und Orgelspieler (1545–48) (Abb. 11) zeigt sich dank Hentschels Analyse deutlich, wie der Blick der Betrachtenden vom geschlossenen Schoß der Venus in die Tiefe der dahinter liegenden Landschaft gelenkt wird wodurch die Bildtiefe eine imaginären Penetration garantiert.35

Helmut Newton greift dies in Video Man and Woman Videoed (Playboy) auf: Während der Blick der Betrachtenden in das Bild auf den perfekt konturierten, strahlend, fast überbelichteten Frauenakt im Profil fällt, sieht der Kameramann bereits jetzt schon, was Newton den Playboy-Lesern in seiner folgenden Fotografie erst zu sehen geben wird. Der Kameramann fängt durch seine Kamera den weiblichen Akt frontal ein und blickt auf die mutmaßlich unverhüllte Vulva der Frau. So werden die Betrachtenden Zeuge dieser medialen Penetration. Im Gegensatz zu Tizians Gemälde aber scheitern sie zunächst an der eigenen visuellen Möglichkeit, die schier endlose Tiefe eines imaginierten Bildraumes als „[…] eine Entschädigung oder […] Äquivalent […] für den […] versagten Zugangzur weiblichen Körperöffnung – eine Art Safer Sex […]“36 anzunehmen. Auch wenn das im Unscharfen und dunkel gehaltene Interieur der Szenerie ein Sich verlieren im Umraum ermöglichen könnte, prallt der Blick der Betrachtenden regelrecht am ungehemmten Gegenblick des fotografierten Models ab. Ihr Blick, der den der Betrachtenden fängt und spiegelt, befördert die Konsument:innen des Playboys strikt wieder aus dem Bild heraus. Newton konstruiert so das Bild nicht als Einblick in die Tiefe einer aufgerissenen Welt, sondern als eine Art Spiegel. Der empfundene Blick auf die Betrachtenden, der aus dem Bild heraus, die Betrachtenden selbst zum Bild macht, verhindert zunächst den Zugang dieser und wird erst in der Folgefotografie aktualisiert. Aber auch das illusorische Öffnen der Körpergrenzen durch verhältnismäßig explizite Darstellungen wie Courbets L’origine du monde (1866) (Abb. 12) ändert nichts am visuellen Scheitern einer imaginierten Penetration.

Es ließe sich vorstellen, Courbets Gemälde könne in etwa dem Blickwinkel des Kameramannes in der Aufzeichnung von Video man and woman videoed (Playboy) entsprechen und damit dem televisionellen Bild von Closed T.V. circuit (Playboy). Der Mangel, der sich aus dem Anblick ergibt, ist, dass die Betrachtenden trotz allem ‚draußen‘ bleiben. Den pornotopischen, bildsemantischen Ersatz eines Ein- und Ausblicks in eine Landschaft bei Tizian, der zur Komplizin des Pornografischen werde,37 oder das Genital in seiner buchstäblichen Sichtbarkeit bei Courbet, ersetzt Newton in gewissermaßen durch den in Closed T.V. circuit (Playboy) fluchtpunktartig zielgerichteten Blick auf den Fernseher. Seinerseits eröffnet dieses Medium einen illusionistischen Bildraum und führt die Betrachtenden in die Tiefen einer möglichen Pornotopie. Dabei ist der Fernseher nicht einzig Newtons Komplize in genau dieser Fotografie, sondern der Komplize einer gesamten Marketingstrategie. Als multimedial agierender Konzern weiß der Playboy nur zu gut televisionelle Technik zu nutzen und diese gar zum Mittelpunkt des Unternehmens zu machen. Die Medien, die der Playboy nutzt, sind dabei Scharniere, die der Welt der Betrachtenden eine endlose Imagination eröffnen.

Betrachten wir Closed T.V. circuit (Playboy), fällt auf, dass Newton uns den für die Betrachtenden beim Anblick der Produktion ersehnten und durch die Rezeption erhofften Blick auf das weibliche Genital versagt und den vom Playboy inszenierten ‚Zugang’ damit infrage stellt. Die eigentlich in ihrer Darstellungsart klassischerweise naturalistische Fotografie ist nicht in der Lage die visuelle Lust konkret befriedigen zu können. Das durch Pixel und Unschärfe durchzogene Bild (darin ähnlich dem aus Blowup) der nackten Frau resultiert in einer konträren Ansicht zu Video Man and Woman Videoed (Playboy). Die Frau wirkt nicht länger ‚willig‘, sie entzieht sich regelrecht den Avancen des Filmemachers. Stattdessen scheint es, als wolle sie dezidiert nicht zum Bild gemacht werden und als missfalle ihr die Idee dem erotisierenden Blick ausgesetzt zu sein. Entgegen dem multimedial inszenierten Versprechen des Playboys zeichnen sich pornotopische Techniken immer dadurch aus – eben gemäß Foucaults Heterotopien – ein längerfristiges Bewohnen des ‚Anderen Ortes‘ nicht zuzulassen. Jede Form visuellen Begehren scheint ausgehend von Closed T.V. Circuit (Playboy) an der Grenze einer Unerreichbarkeit zu scheitern – und gerade dadurch ad finitum bestehen bleiben zu können.

Biografie

NIKLAS KOSCHEL (*1999) ist Kunsthistoriker und Kurator. Er schreibt regelmäßig Texte für Ausstellungen, Kataloge und Kunstmagazine. Er ist Mitbegründer des Online-Magazins magazin53a und war zuletzt als Kurator für die Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg tätig. Zurzeit arbeitet er an einer Dissertation über Darstellungen körperlicher Transformation an der Schnittstelle von Spielfilm und Video-Performance.