Der Werkkomplex acid in the shell versteht sich als eine poetische Reflexion über die Körperlichkeit von Wasser und seiner ökologischen Fragilität. Auf großformatige Stoffbahnen werden die Spuren von Grafitpigmenten sichtbar, die sich durch das Einwirken von Wasser wie zarte Linien über den dünnen Stoff bewegen und dabei menschliche Körper bilden, die ineinander verwoben sind. Diese visuelle und körperliche Verflechtung steht ebenso symbolisch für untrennbare Verbindung zwischen Mensch und Natur, die sich nicht dichotom gegenüberstehen, sondern miteinander und aufeinander einwirken. Dabei verweist die innerhalb der Werkserie aufgestellte Analogie zwischen dem Säuregehalt der menschlichen Haut und dem zunehmend saurer werdenden Wasser der Weltmeere, auch auf die teilweise fatalen Auswirkungen menschlichen Handelns auf das Ökosystem. Die sich im Wasser auflösende Muschel wird dabei zum stillen, aber eindringlichen Symbol des Verschwindens.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wasser ist nicht nur Element, sondern auch Träger von Bedeutung – ein Medium, das Körper formt, verbindet und auflöst.

Der Werkkomplex acid in the shell versteht sich als eine poetische Reflexion über die Körperlichkeit des Wassers und seine ökologische Fragilität. Die Arbeiten zeichnen mit Spuren von Wasser und zeigen eingebettete, verflochtene, miteinander verbundene Körper, unter deren Präsenz sich Muscheln im Wasser auflösen.

„We are bodies of water […] inextricably

Astrida Neimanis

and at once – made mostly of wet matter,

but also a swim in the discursive flocculations of embodiment as an idea. […]

Given the various interconnected and

Anthropogenically exacerbated water crises

that our planet currently faces – from drought and freshwater shortage to wild weather, floods, and chronic contamination – this meaningful mattering of our bodies is also an urgent question of wordily survival.“1

Die „bodies of water“ – Körper aus Wasser – in acid in the shell bestehen aus vier großformatigen Arbeiten, welche alle mit unterschiedlichen Techniken gefärbt wurden. Sie sind mit teilweise selbst-hergestellten Naturpigmenten gefertigt, welche die Werke in Ort und Zeit verwurzeln. Teils gefundene Materialien ermöglichen es, Geschichten aufzugreifen – über Landschaften, Spuren menschlicher Präsenz und das manchmal zarte, oft aber auch zerstörerische Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur.

Farbe und Material sind mehr als nur ein Medium, sie werden eine Speicherung von Momenten und Interaktionen von bestimmten Orten und Menschen.

Der Mensch ist Teil dieser Welt.

Er greift bewusst und unbewusst ständig in die nicht-menschliche Welt ein.

Oft sind diese Prozesse und deren Folgen erst im Nachhinein sichtbar. Sie sind Anstoß für gravierende Veränderungen, die vorab nicht eindeutig definierbar sind.

Die Unmöglichkeit den Ausgang unserer Eingriffe vorherzusagen und die daraus resultierenden Spuren der Verflechtung von Mensch und Natur waren ausschlaggebend für die Entstehung des Werkkomplexes acid in the shell.

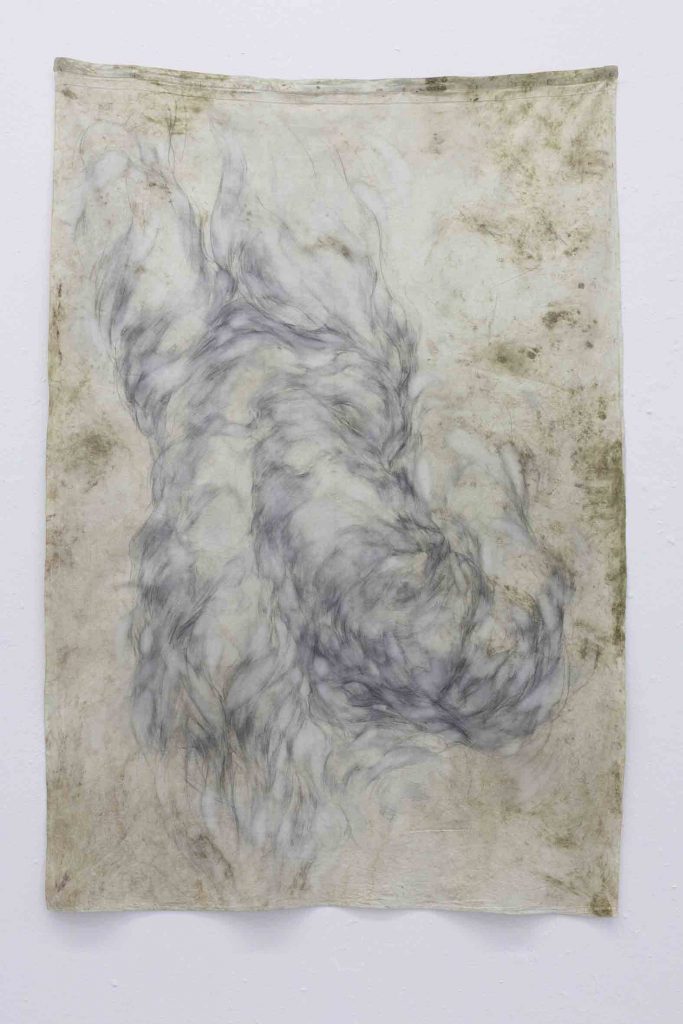

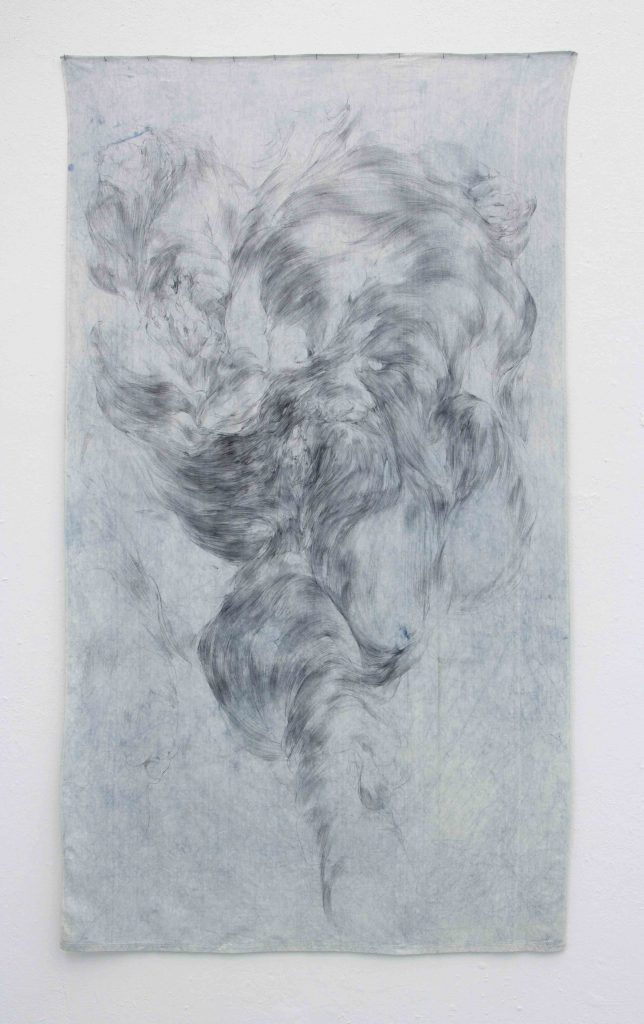

Die großformatigen Zeichnungen, des Diptychons, bestehend aus den Arbeiten Prometheus in the shell, 2024 (Abb. 2) und embodied soma, 2024/25 (Abb. 3) sind auf zwei Elemente reduziert: Wasser und Grafit.

Abb 2: Anna Grebner: Prometheus in the shell, 2024 © Anna Grebner / Verena Haegler

Abb 3: Anna Grebner: embodied soma, 2024/25 © Anna Grebner / Verena Haegler

Körperstudien sind, nicht wie ihre klassischen Vorbilder klein auf Papier, sondern groß auf Stoff umgesetzt. Die Stoffe selbst sind mit Erde, Knochen und Gras vorbehandelt.

In vielen Schichten, dem Auf- und Abtragen der Grafit-Linien, und den robusten Korrekturen durch Wasser, entstehen aus den Spuren der beiden Materialien menschliche Körper.

Die Zeichnungen und Linien der beiden freihängenden Arbeiten, the constant urge to hug water, 2024 (Abb. 4) und we meet drowning, 2024/25 (Abb. 5), ursprünglich mit dem menschlichen Körper verbunden, lösen sich zunehmend auf und verwandeln sich in Gesten, die unsere tiefe Verflechtung mit unserer Umgebung zum Ausdruck bringen.

the constant urge to hug water, 2024 (Abb. 4) ist auf mit europäischen Färberwaid gefärbten Stoff gezeichnet. Wohingegen die Arbeit we meet drowning, 2024/25 (Abb. 5) mit indischem Indigo gefärbt wurde. Bei beiden Stoffen wurden zum Färben alkalische wie saure Prozesse benötigt, die Aufgrund ihres pH-Wertes auch die menschliche Haut verletzen können.

Abb 4: Anna Grebner: onstant urge to hug water, 2024 © Anna Grebner / Verena Haegler

Abb 5: Anna Grebner: we meet drowning, 2024/25 © Anna Grebner / Verena Haegler

Durch die freie Hängung treten die beiden Arbeiten in Interaktion mit dem Raum und den Besucher:innen. Luft und Licht schaffen stets Bewegung und erzeugen Wechselwirkungen zwischen Betrachter:in und Werk.

Wir sind ständig in Bewegung und hinterlassen bewusste und unbewusste Spuren in dieser Welt.

Die eingebetteten Körper greifen, halten, stoßen und umarmen sich fließend – sie sind Symbol für menschliche Interaktionen, sowohl zwischenmenschlich als auch mit der nicht-menschlichen Welt.

Es entstehen Körper aus den Spuren von Wasser.

Mensch und Wasser.

Haut und Meer.

Die gesunde menschliche Haut hat einen von pH-Wert 5,5,

der pH-Wert des Meeres liegt zwischen pH 7,5 – 8,4.

In acid in the shell steht die menschliche Haut, mit einem pH-Wert von 5,5 in Relation zum Meerwasser, dessen pH-Wert zwischen 7,5 und 8,4 schwankt – ein Zustand, der zunehmend aus der Balance gerät. Die schleichende Versauerung der Meere ist eine unsichtbare, aber tiefgreifende Transformation, die das organische Leben bedroht. Die Miesmuschel, deren Byssus-Fäden sich durch den steigenden Säuregehalt im Wasser auflösen, wird zum Sinnbild dieser Veränderung.

Aktuell geht die Wissenschaft davon aus, dass der pH-Wert der Weltmeere bis Ende dieses Jahrhunderts durchschnittlich um pH 0,3-0,4 Einheiten sinkt, was einer Erhöhung des aktuellen Säuregehaltes um 100 bis 150% entspräche. Die Meere werden saurer.2

Die schleichende Versauerung der Meere ist eine unsichtbare, aber tiefgreifende Transformation, die das organische Leben bedroht. So kommt es zum Beispiel schon im frühen Stadium zur Desorientierung von Larven und anderen Meeresbewohnern, da der sinkende pH-Wert der Ozeane die Ausbildung von Gehörsteinen (Otolithen) erschwert, die sich hauptsächlich aus Kalziumkarbonat und einer organischen Schicht bilden. Auch beeinträchtigt die Versauerung der Meere, die Kalkbildung in den Schalen und Skeletten der Korallen.3

Eine bei uns in Europa heimische Art – die blaue Miesmuschel – ist doppelt betroffen, da sich ihre Bysuss-Fäden bei dem steigenden Säuregehalt im Wasser auflösen und sie dadurch in ihrer natürlichen Umgebung den Halt verliert.

Die zu erwartende Versäuerung

der Meere wird dazu führen,

dass sich (z.B.) die europäische

gemeine Miesmuschel nicht

mehr mit ihren Byrussfäden

(Klebefäden) festhalten kann.

Sie wird vom Temperaturanstieg

und dem sinkenden

pH-Wert so sehr betroffen sein,

dass ihr Überleben bis Ende

dieses Jahrhunderts nicht mehr

gesichert ist.4

Um dieses Zusammenspiel von unsichtbaren, schleichenden, minimalen Veränderungen im pH-Wert des Meerwassers zu veranschaulichen, wurde während der Ausstellung acid in the shell, jeden Tag eine Miesmuschelschale in saurem Wasser aufgelöst.

Eine stille, aber eindringliche Geste des Verschwindens.

Abb. 7 – 9: Anna Grebner: acid in the shell, Installationsdetail, 2025 © Anna Grebner

Zurück bleibt eine Spur von Haut, ein Abdruck der Vergänglichkeit, der die Verbindung zwischen Mensch und Wasser materiell erfahrbar macht. Eine Verbindung, welche Astrida Neimanis in ihrem Buch ‘Bodies of Water’ als existenzielle Frage beschreibt.

06.02.2025 – 07.02.2025 – 08.02.2025 – 09.02.2025 – 10.02.2025 – 11.02.2025

Nimmt man nun diese hauchdünnen Lappen der Miesmuschel-Hautreste und trocknet diese, so kann man aus ihnen das Pigment AC-25 herstellen. Eine braune unscheinbare Farbe, welche die organischen Partikel der Überreste von Miesmuscheln beinhält. Hält man AC-25 jedoch gegen das Licht, glänzt feinstes Perlmut, eine letzte Spur der Muscheln, im Sonnenlicht.

Wären es unsere Körper, die sich langsam auflösen, wie schnell würden wir handeln?

Es gibt auch Studien, in denen sich die Miesmuschel schneller als gedacht an die Veränderungen im Meerwasser anpassen konnte. Ein Funken Hoffnung, der nicht daraufsetzt, dass sich der Mensch den Folgen seiner Handlungen bewusstwird und versucht etwas zu ändern. Es ist ein Funken Hoffnung, der auf die Fähigkeit der nicht-menschlichen Welt setzt, die menschliche Unfähigkeit zu bewältigen.

Heute am Meer kann man noch menschliche Fußspuren im Sand sehen, Fußspuren von Menschen auf der Suche nach besonders schönen Muschelschalen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Biografie

ANNA GREBNER schloss 2013 ihr Bachelorstudium an der Akademie Mode & Design in München ab. Nachdem sie einige Jahre als Designerin tätig war absolvierte sie zwischen 2019 und 2025 ihr Diplom an der Akademie der Bildenden Künste München, wo sie in den Klassen von Karin Kneffel, Toulu Hassani und Thomas Eggerer studierte. Anna Grebner verbindet in ihrer Arbeit traditionelle Maltechniken mit einem konsequent ökologischen Ansatz. Statt industrieller Materialien verwendet sie unter anderem selbst hergestellte Pigmente aus natürlichen Ressourcen, wodurch ihre Werke Geschichten über Orte, Menschen und deren Umwelt tragen. Geprägt von einem Aufenthalt in Japan, entwickelt sie ein verstärktes Interesse an der dortigen Flora, sowie der japanischen Malerei, wobei vor allem der Farbton Indigo eine besondere Faszination auf sie ausübt. Ihre Praxis versteht sie als Auseinandersetzung mit der tiefen Verflechtung von Mensch und Natur – mit dem Ziel, die vermeintliche Trennung zwischen beiden aufzuheben und die Endlichkeit unserer Ressourcen sichtbar zu machen.

Fußnoten

- Astrida Neimanis: Bodies of water, London 2017, S.1.

- Vgl. Umweltbundesamt: Meere unter Druck. Ozeanversauerung durch CO2, URL: https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/meere/nutzung-belastungen/meere-unter-druck-ozeanversauerung-durch-co2#ozeane-kohlenstoffdioxid-speicher-(25.09.2025)

- Vgl. Daniela Zyman: Das Lachen der Quallen, Wien 2024, S.345.

- Vgl. Wissenschaft: Haltlose Muscheln, URL:

https://www.wissenschaft.de/erde-umwelt/haltlose-muscheln-3/ (25.09.2025)