HINWEIS: Dieser Beitrag enthält explizite, sexuelle Darstellungen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.

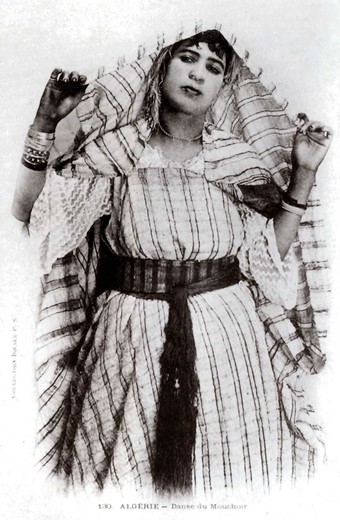

Die künstlerisch-theoretische Arbeit Fetisch und Pornotropika, die im Rahmen der Abschlussarbeit Lilac Jerusalem 2023/2024 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart entstanden ist, befasst sich mit weiblich arabisch gelesener Sexualität im Stadtraum von Jerusalem. Das arabische Sexualitätsverständnis wurde durch westlich koloniale Fetischisierungsfantasien geprägt. Diese Fetische sind Vorstellungen, die im Rahmen von Fotografien und Zeichnungen in Europa vor allem Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurden. Die arabische Frau wird in diesen Darstellungen übererotisiert und allein auf ihre Sexualität reduziert. Dass das arabische Sexualitätsverständnis von sich aus sehr farbenfroh und lebendig ist, wird in der Arbeit durch die Darstellungen des arabischen Bildbandes Der Parfumierte Garten aus dem frühen 15. Jahrhundert analysiert. Es sind Mechanismen des sog. “Orientalismus”, den Sarah in ihrer Arbeit sowohl textlich als auch grafisch herausgearbeitet hat, um auf stereotypische Frauenbilder aufmerksam zu machen.

Frauen wurden in der zentraleuropäischen Kunstgeschichte entweder als Sexgöttinnen gefeiert oder als Dämon:innen verschrien, als Held:innen auf ein Podest gesetzt oder rein mit der Mutterrolle assoziert. Der Orientalismus, also der eurozentristische Blick auf die Gesellschaft des arabischen Raums, schrieb der Sexualität von arabischen Frauen eine generelle Vorliebe für sadomasochistischer Praktiken, eine Faszination für das Markabre, sowie okkultische Handlungen zu. Inwiefern diese Vorstellungen das wirkliche Sexualitätsverständnis der arabischen Frau beeinflusst hat, untersucht der Text in drei Abschnitten.

Teil 1: Wie koloniale Fantasien den Sexualitätsdiskurs der arabischen Frau beeinflusst haben

Der europäische Kolonialismus des 19. und 20. Jahrhunderts hatte große Einflüsse auf die Sexualitätsdebatte der nicht-europäischen Frau. Diese imperialen Muster und den damit einhergehenden Missbrauch untersucht die simbabwisch-südafrikanische Gender- und Sexualitätsforscherin Anne McClintock 1995 in ihrem Buch Imperial Leather – Race, Gender and Sexuality. Ihrer Stellungnahme nach zu urteilen ist Gender hier also nicht nur eine Frage der Sexualität, sondern auch eine Frage der unterworfenen Arbeit und der imperialen Ausbeutung.1 McClintock geht auf die Strategien der Pornografisierung des weiblichen nicht europäischen Körpers ein und den sich aufbäumenden Kult der Domestizierung der Frau in Europa, der durch den Imperialismus auf die Kolonien angewendet wurde.

„Die Verweiblichung des Landes stellt ein rituelles Moment im imperialen Diskurs dar, da männliche Eindringlinge Ängste vor narzisstischer Störung abwehren, indem sie ein Übermaß an Geschlechterhierarchie als natürlich darstellen.“2

McClintocks Argumentation ist, dass sie im Feminismus mehr die Aspekte über Klassenzugehörigkeit, Race, Arbeit und finanzielle Möglichkeitsräume sieht, als die der Sexualität. Ihrer Meinung nach wurde die Sexualität der Frau durch den westlichen Imperialismus missbraucht, indem fetischisierende Praktiken zwischen einem zu erobernden Land und dem weiblichen Geschlecht gesetzt wurden. Insgesamt geht es um die generelle Verbindung von weiblichen Identitäten und der Idee der Versinnbildlichung von Nationalstaaten.

„Gender ist hier also nicht einfach eine Frage der Sexualität, sondern auch eine Frage der unterworfenen Arbeit und der imperialen Ausbeutung; Race ist nicht einfach eine Frage der Hautfarbe, sondern auch eine Frage der Arbeitskraft, die durch das Geschlecht durchkreuzt wird.“

Durch die Darstellung des weiblichen Körpers anhand von Kartenmaterial des 19. Jahrhunderts veranschaulicht McClintock die patriarchalen Sichtweisen des Imperialismus. Ein Beispiel dafür ist eine Zeichnung des englischen Autors Sir Henry Rider Haggard in seinem Roman König Salomons Diamanten, in dem es um die Suche nach dem Schatz König Salomons geht. Der Autor ist ein Kind des viktorianischen Englands und natürlich selbst Produkt dieses patriarchal geprägten Herrschaftssystems.

Indem er eindeutig weibliche Geschlechtsmerkmale, z.B. anhand von „Sheba’s Breasts“, die als Bergkette dargestellt sind, auf seine Kartierung überträgt, abstrahiert Haggards Karte den weiblichen Körper als eine Geometrie der Sexualität, die durch die Technologie der imperialen Form gefangen gehalten wird.3 Ebenso begründet McClintock damit, dass in Haggards Karte die Diamantenminen gleichzeitig der Ort der weiblichen Sexualität (geschlechtliche Reproduktion), die Quelle des Schatzes (wirtschaftliche Produktion) und der Ort des imperialen Wettbewerbs (die Frage der Differenzierung von Race) sind.4

Die Darstellung von europäischem kolonialem Gedankengut ist in dem Sinne wichtig darzustellen, da diese Kräfte auch auf Jerusalem gewirkt haben. Haggard bedient sich, obwohl die Karte in Südafrika zu verorten ist, einem eindeutig biblischen Moment durch die Figur des Königs Salomon, der seinen Reichtum versteckt hat. Die eindeutige Fetischisierung des weiblichen Körpers in damaligem Kartenmaterial, zeigt sich auch durch die Darstellung von Monstern, Seeungeheuern, Kannibalen und Sirenen, gerade an Orten platziert, die man noch nicht erkundet hatte. Die Annahme, dass Sirenen als rein weiblich gelesen wurden greift auf ein altes biblisches Moment zurück. Die Frau wird als Hure Babylon, die die Hurerei als Mutter aller Sünden darstellt, gesehen und somit rein als Prostituierte reduziert.5

Auch die Bezeichnung „Jungfrauenland“ für unbekanntes Gebiet, war bis ins späte 19. Jahrhundert gängig. McClintock sieht hier eindeutig ein Scheitern des europäischen Wissens mit „Nicht-Wissen“ umgehen zu können und bezeichnet es ebenso als paradox, da man z.B. Kartendarstellungen dazu erhoben hat, eine gewisse Wissenschaftlichkeit zu generieren, diese aber stattdessen mit subjektiven Wahrnehmungen füllt. Oftmals wurde im viktorianischen England vom Mutter- und Jungfrauenland gesprochen, als dem Land was es zu erobern galt. So entstand, nach McClintock der Mythos des leeren Landes, in dem Frauen als Besitzgut betrachtet und die allgemeine indigene Bevölkerung als nichtexistierend gesehen wurden.6

„Nordafrikanische, nahöstliche und asiatische Frauen wurden nur allzu oft durch die Ikonographie des Schleiers eingeengt.“7

Als Beispiel hierfür sollten aus europäischer Sicht arabische Frauen in dem Sinne „zivilisiert“ werden, indem man sie vom Schleier lösen wollte, während man Subsahara-stämmige Frauen mit vor allem „britischer“ Baumwolle einkleiden wollte.

Teil 2: Sexualitätsverständnis der arabischen Frau

Der aus Tunesien stammende Soziologe Abdelwahab Bouhdiba, dessen wissenschaftlicher Schwerpunkt sich mit der Sexualitätsforschung im Islam auseinandersetzt, stellt die These auf, dass der Kolonialismus Zuträger für das Verschwinden der Sexualität im Islam war, da es zuvor eine offene, mit Selbsterfüllung verknüpfte Sexualität gab.8 Den heutigen Rückzug der Geschlechter und die Verlegung der Familie in den privaten Raum als Hauptaufenhaltsort, erklärt sich Bouhdiba durch die Reaktion der arabisch-muslimischen Gemeinschaft durch die von den Kolonialherren ausgehende soziokulturellen Entwicklungen und die daraus resultierende Verteidigung der wesentlichen Werte des Privatlebens.9 Er weist nach, dass Sexualität im Koran bei Frauen und Männern als gleichwertig aktiv gesehen wird und beide das Anrecht auf eine sexuelle Erfüllung haben.

Auch die türkische Menschenrechtsaktivistin und Psychotherapeutin Pinar Ilkkaracan bezieht sich in ihrem Artikel Women, Sexuality, and Social Change in the Middle East and the Maghreb auf Bouhdiba, indem sie Liebe und Sexualität im Islam so beschreibt, dass Lust und Verantwortung nebeneinander bestehen. Im Mittelpunkt steht ihre Beschreibung, dass der Islam anerkennt, hat, dass sowohl Frauen als auch Männer einen Sexualtrieb und ein Recht auf sexuelle Erfüllung haben. Ebenso erkennt der Koran auch an, dass Frauen ebenso wie Männer Orgasmen erleben dürfen. Sie argumentiert, dass im Gegensatz zur westlich-christlichen Kultur, in der muslimischen Kultur die weibliche Sexualität als aktiv anerkannt wird, eine Anerkennung, die bedrohliche Auswirkungen auf die koloniale Gesellschaft hat.10

Auf Bouhdiba beziehen sich bis heute verschiedene Historiker*innen in der Gender- und Sexualitätsforschung im arabischen Raum. So beispielsweise der israelische Historiker Dror Ze‘evi, der das gegenwärtige Nichtexistieren von Sexualität im Islam auf die Art und Weise erklärt, dass der Diskurs schon vor dem 19. Jahrhundert unterdrückt war und die koloniale Erfahrung dies nur verschärft hat.11

In seinem Artikel Hiding Sexuality – The Disappearance of Sexual Discourse in the Late Ottoman Empire beschreibt er, dass durch die kolonialen Einflüsse Europas zwischen dem Ende des 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts entsexualisierende Werte in den arabischen Raum geschwemmt wurden. Das bipolare Verständnis von Geschlechtern wurde z.B. in der Literatur neu verhandelt und auf stadtgesellschaftliche Räume wie Schulen, Krankenhäuser, Gefängnisse, Heime und Familien übertragen. Dies hatte vor allem Auswirkungen auf die Mittelschicht. Im 19. Jahrhundert, zur Zeit des Osmanischen Reiches, wurde in Form von Gedichten und Kurzschriften am Sexualdiskurs teilgenommen, aber es wurde laut Ze‘evi verpasst, einen sich behaupteten Gegenentwurf zum europäischen Konzept zu entwickeln.

Ein Bespiel aus dieser Zeit kann das Erotikhandbuch The Perfumed Garden of Sensual Delights gesehen werden, welches durch die Übersetzung ins Französische 1850 auf ein großes Interesse im Europa des 19. Jahrhunderts stieß. Es beinhaltet neben Ratschlägen zum heterosexuellen Geschlechtsverkehr auch Hinweise, um Schwangerschaften frühzeitig zu erkennen und gleichgeschlechtlichen Sex zwischen Frauen. Im sich weiterhin entsexualiserenden Europa wurde diese Schrift exotisiert und wurde als Vorlage für sexuelle Fantasien gesehen. Trotzdem wurde Anfang des 20. Jahrhunderts ein Bild im arabischen Raum verstärkt, dass den Rückzug in den privaten Bereich, vor allem des weiblichen Geschlechts fordert, was man als Abgrenzung zur europäischen Kolonialisierung verstehen kann. Ze‘evi argumentiert, dass die Veränderungen im Sexualdiskurs in Europa nur das Ergebnis weitreichender sozialer, kultureller und politischer Veränderungen, einschließlich einer neuen Rolle der Frau im öffentlichen Raum, der Notwendigkeit einer stärkeren Kontrolle über die Bevölkerung, neuer Definitionen von Männlichkeit und Weiblichkeit und neuer Vorstellungen von Privatheit waren.12

Teil 3: Orientalismus

Die Darlegung des arabischen Sexualitätsverständnisses führt zu der Frage, inwiefern westlicher Orientalismus die Wahrnehmung von Frauen im arabischen Raum und auch in Europa ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beeinflusst hat. Das Wort „Orientalismus“ wird im europäischen Kulturkreis bis in die Gegenwart viel aber durchaus unbewusst verwendet. Dass es sich beim Orientalismus um ein vornehmlich westliches Gedankenkonstrukt handelt, das auf kolonialen Fantasien von Europäer:innen basiert, behandelt der amerikanische-palästinensische Literaturkritiker Edward Said, in seinem gleichnamigen Werk Orientalism.

Anhand von Analysen französischer und englischer „Abenteurerliteratur“ und der aufkommenden Verwissenschaftlichung des arabischen Raums in Form von “Orientalismusstudien” im 19. Jahrhundert, beweist Said eine strukturelle Unterdrückung und kulturelle Ausbeutung des europäischen Westens in Bezug auf den arabischen Raum. Seine Grundthese ist, dass mit der europäischen Besetzung des arabischen Raumes und der Bezeichnung des Orientalischen eine Hierarchisierung einhergeht, die den arabischen Raum als irrational, verdorben und kindlich präsentiert darstellt. Europa im Gegensatz wird als rational, tugendhaft, reif und letztendlich „normal“ angesehen.13 Die Differenz zwischen dem Vertrauten (Europa, der Westen, „wir“) und dem Fremden (der Orient, der Osten, „sie“), ist für Said eine der grundlegenden Annahmen für den aufkeimenden Orientalismusbegriff.

Die Sexualisierung des weiblich arabischen Körpers in Form von Literaturschriften und Illustrationen von Europäer:innen im 19. Jahrhundert hat nach Said auch dafür gesorgt, dass der arabische Raum generalisiert und mit perversen Fantasien assoziiert wurde. Orientalischer Sex wurde in Europa zur Massenware und in Literatur und Kunst als Zufluchtsort gesehen, um seinem eigenen grauen Alltag in Europa entfliehen zu können, ohne jemals im Orient gewesen zu sein.14

Dieser sexuelle Eskapismus wurde unterstützt durch Klischees wie Harems, Prinzessinnen, Prinzen, Sklaven, Schleier, Salben usw., die ein Kontrastbild zum europäisch steifen Sexualitätsverständnis zeichnen.15

Der französische Schriftsteller Gustave Flaubert (1821-1880) trug laut Said durch seine theatralischen Beschreibungen des weiblichen Körpers z.B. in Werken wie Salammbô von 1861 dazu bei, dass der Orient als sexuelle Verheißung aber auch durch seine „Irrationalität“ als Gefahr gesehen wurde.16 Zusammengefasst wird die fiktive weibliche Hauptfigur Salammbô im Rahmen eines Söldneraufstandes in den ersten Punischen Kriegen in Karthago ihres „Schleierkleides“ bestohlen und stirbt am Ende des Romans auf mysteriöse Weise. Das Symbol des Schleiers ist hier nur ein Stilmittel für Flauberts Sexualisierung des weiblichen Körpers.

Said bestätigt wie McClintock die Theorie der Verinstitutionalisierung und des Verbietens des „freien Sex“ in Europa. Sex war mit rechtlichen, moralischen, ja sogar politischen und wirtschaftlichen Verpflichtungen verbunden.17

Die von Said angedeutete Selbstreferenzierung des Orientalismus im 20. Jahrhundert durch Klischees, Bezüge und wiederkehrende Merkmale begründet sich in Werken des italienischen Literaturkritikers Mario Praz aus einer Gemeinschaft von Autoren zu denen auch Flaubert zählte. Er ordnet sie einer Gruppe zu, die Bilder exotischer Orte, die Kultivierung sadomasochistischer Vorlieben, die Faszination für das Makabre, die Vorstellung von der Schicksalsfrau, die Geheimhaltung und des Okkultismus von Männern gegenüber Frauen erhalten.18

Während in Frankreich eine literarische Verarbeitung von Orientreisen in Form von Prosaerzählungen und Gedichten stattfindet, sind im viktorianischen England Übersetzungen aus arabisch-sprachigen Schriften von englischen Reisenden des Orients überliefert. Einer der Vertreter dafür war der Afrikaforscher, Orientalist und Politiker Sir Richard Burton.

Mit der Veröffentlichung Pilgerfahrt nach Medina und Mekka im Jahr 1853 und der Übersetzung aus Geschichten aus Tausend und eine Nacht. Gerade im ersterwähnten Werk betont er stets, wie er sich mit seinem westlichen Wissen in der Fremde behaupten konnte.19 Er behauptet, dass „Ägypten ein Schatz ist, den es zu gewinnen gilt“, dass es „die verlockendste Beute ist, die der Osten dem Ehrgeiz Europas bereithält, nicht einmal das Goldene Horn ausgenommen“.

Burton’s Übersetzung von Geschichten aus Tausend und eine Nacht ist mit Illustrationen des französischen Malers Edmund Dulac herausgegeben worden. Frauen werden in Klischees, sexualisiert, dämonisiert oder den Männern gegenüber meist durch unterwürfige Gesten dargestellt. Die folgenden eigenen angefertigten Collagen stellen Dulacs Ilustrationen und deren verschiedene Frauentypen dar.

Die Darlegung von europäischen kolonialen Strömungen im 19. Jahrhundert und der damit einhergehenden lokalen Verschiebung des arabischen Sexualitätsdiskurses stellt Gründe für ein gegenwärtigen Status Quo im arabischen Raum dar. Eindeutig ist, dass das 19.Jahrhundert ein Zeitraum war, in dem sich die orientalische Wahrnehmung auf die arabische Frau im europäischen Raum verstärkt hat. Said und McClintock liefern mit ihren Schriften Beweise dafür, dass Klischees und Vorteile über die Sexualität der arabischen Frau bis in die Gegenwart bestehen. Es ist essenziell, klischeehafte Darstellungen hervorzuheben, hinterfragen und aufzuarbeiten, um eine reflektierte Wahrnehmung voranzutreiben.

Biografie

SARAH GERDIKEN studierte Architektur in Stuttgart, Tallinn und Jerusalem und arbeitet in ihrer Praxis vor allem an der Schnittstelle zwischen feministischer Stadtplanung und Landschaftsarchitektur. Geprägt wurde diese Haltung unter anderem durch die Mitarbeit für das Studio Urbane Strategien, den Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen der Universität Stuttgart, das Current Festival Kunst und Urbaner Raum, sowie aktuell für studio.erde in Berlin. Die Erforschung weiblich gelebter Sexualität in Stadträumen stellt für Sarah einen großen Themenschwerpunkt in ihrer Arbeit dar.

Fußnoten

- Anne McClintock, Imperial Leather – Race, Gender and Sexuality in the colonial contest, Routledge New York 1995, S. 11.

- Ebd., S. 11.

- Ebd., S. 13ff.

- Ebd.

- Ebd., S. 33-38.

- Ebd., S. 42-44.

- Ebd., S. 13.

- Vgl.: Dror Ze’evi, Hiding Sexuality: The Disappearance of Sexual Discourse in the Late Ottoman Middle East, in: Social Analysis: The International Journal of Anthropology, Vol. 49, No. 2 (Summer 2005), S. 35.

- Vgl.: Ebd.

- Pinar Ilkkanaracan, Women, Sexuality an Social Change in the Middle East and the Maghreb, Social Research, in: The Status of Women in the Developing World (Fall 2002), Vol. 69, No. 3, S. 4-27.

- Vgl.: Ze’evi 2005, S. 35.

- Vgl.: Ebd., S. 50.

- Vgl.: Edward Said: Orientalism, New York 1979, S. 153.

- Vgl.: Ebd., S. 207.

- Vgl.: Ebd., S. 543ff.

- Vgl.: Ebd.

- Vgl.: McClintock 1995, S. 40 ff.

- Vgl.: Said 1979, S. 509.

- Vgl.: Ebd.