Was bleibt von einer Vergangenheit, die weder dokumentiert noch bewahrt wird? Gibt es Wege, das scheinbar Verschwundene doch noch in die Gegenwart zu holen? In ihrem essayistischen Text begibt sich Johanna Luisa Müller auf eine Spurensuche nach künstlerischen Verfahren, die das Ziel verfolgen, Geister und Gespenster der Vergangenheit zu rufen. Seit der Etablierung der Hauntologie in den 1990er-Jahren sind Gespenster nicht nur Spukgestalten, die sich unterm Bett versteckt haben, sondern dienen als produktive Metapher: für das Unabgeschlossene, das Vergessene, das Undokumentierte. Wie treten sie in der Kunst in Erscheinung? Welche Formen nehmen sie an – und welche Bedeutungen tragen sie in sich?1

“It is a history of an unrecoverable past; it is a narrative of what might have been or could have been; it is a history written with and against the archive.”2

Historiker:innen, die nach marginalisierten Personen – FLINTA* und/oder People of Colour – gesucht haben, wissen: Die Archive bieten nicht viel.3 Unfreiwillig wenig Spuren haben diese Personen in unseren geordneten Wissensinstitutionen hinterlassen. Es hat viele (unter anderem feministische) Versuche gegeben, ihre Spuren freizulegen, in den Akten zu wühlen, immer und immer wieder, bis die spärlichen Quellen zum Vorschein kamen, die es dann ausführlich zu interpretieren galt. Dieser Text versucht etwas anderes. Ich gehe (ausnahmsweise) nicht ins Archiv, sondern finde mich resigniert damit ab, dass wir zu wenig Spuren von Frauen aus der Vergangenheit haben. Ich nehme zugleich an, dass die mangelnden Spuren nicht bedeuten, dass wir von historischen Frauen nicht erzählen können. Stattdessen möchte ich vorschlagen, anhand einer Auswahl von künstlerischen Praktiken zu verstehen, wie Kunst in der Lage ist, Bilder der Vergangenheit zu erzeugen, wo es keine stringente Überlieferung gibt. Künstler:innen können, so denke ich, eine Vergangenheit in Bildern, Bewegungen oder Lauten spekulieren, die sonst gänzlich unbeschrieben bliebe, und mit Mitteln der Bild- und Textproduktion Geister der Vergangenheit beschwören. Damit greifen sie an der Stelle ein, an der die Instrumente der (Kunst-)Geschichte beschränkt sind und scheitern. Ich möchte im Folgenden anhand der künstlerischen Praxis von Marlene Coates, dem Duo SKGAL, von Claudia Larcher sowie Constanze Ruhm zeigen, welche Gestaltungsmittel, Möglichkeiten, Sehnsüchte, Schwierigkeiten und Irrtümer in der künstlerischen Spurensicherung von Frauengeschichten der Vergangenheit schlummern.

Von der Auswahl der künstlerischen Positionen kann ich keine Objektivität behaupten. Sie ist von meinem Wohnort Wien und meinen persönlichen Vorlieben geprägt. So war ich von Marlene Coates künstlerischer Praxis, die ich Anfang 2023 kennenlernte und 2024 in einer zweiten Ausstellung sah, sofort fasziniert – vielleicht auch, weil sie stark mit meinem seit der Kindheit bestehenden Bedürfnis resonierte, mich mit Frauen zu umgeben, mich in female only spaces zu bewegen. Marlene zeichnet seit 2023 Frauenfiguren unverortet vor weißem Grund in rätselhaften Posen und Gruppierungen (Abb. 1). Obwohl alle Zeichnungen in der Gegenwart entstanden sind, haben sie eine merkwürdige historische Wirkung, als bildeten sie eine unwahrscheinliche, nur skizzenhaft überlieferte Vergangenheit ab.

Im Rahmen ihrer Diplomausstellung La Sombra (2025) hat Marlene die kleinformatigen Zeichnungen von 2023/2024 zu etwas größeren Formaten weiterentwickelt und die Zeichentechnik angepasst (Abb. 2). Nun mit Graphitpulver und Pinsel arbeitend, entstehen fließende und bewegte Kompositionen von Frauengruppen, die wirken, als seien die Figuren aus vertikalen Pinselstrichen herausgewachsen, statt von der Künstlerin intentional aufs Papier gesetzt (Abb. 3). Die Gewandumrisse, Gesichter und Gesten sind sichtbar, entziehen sich aber doch immer wieder. Insbesondere die leeren und augenlosen, aber doch zu blicken scheinenden Gesichter lösen in mir ein unheimliches Gefühl aus, als blicke mich ein vorwurfsvolles Geistergesicht an. Diese Unheimlichkeit kollidiert mit dem Glück, das ich empfinde, wenn ich die eleganten Frauenkörper in Gruppen zusammenstehen sehe, und der beinah erotischen Anziehung, die diese auf mich haben. Ich fühle mich angezogen und abgestoßen zugleich.

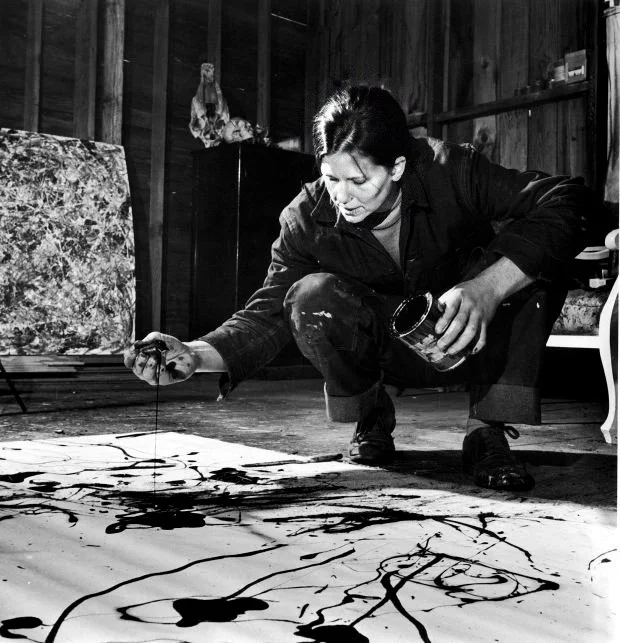

Die größte Arbeit in Marlenes Diplom bildet ein horizontales Band von vier zusammengesetzten Zeichnungen, man könnte auch von einem Quadriptychon sprechen, auf denen die Frauenfiguren auffällig dynamistisch dargestellt sind (Abb. 4). So sehen wir Rückenfiguren, ausgestreckte Arme oder merkwürdig abgeknickte Hände (Abb. 5). Marlene benutzte als Vorlage Fotografien aus historischen Tanzarchiven, die sie zu komplexen, mehrfigurigen Gruppierungen arrangierte. Die Auseinandersetzung mit historischen Fotografien von Tänzer:innen ermöglichte der Künstlerin nicht nur eine Vielzahl von Bewegungsformen darzustellen, sondern erklärt mir auch die Verwischung der zeitlichen Spuren, die ich beim Betrachten erfahre. Niemals denke ich an Frauen unserer Gegenwart, wenn ich die Zeichnungen sehe. Ihre Kleidung und ihre Gesten verstehe ich immer als aus einer unbestimmten Vergangenheit stammend – ob aus dem 18., 19. oder frühen 20. Jahrhundert bleibt unklar –, so dass in mir eine Zeitlosigkeit (oder Nostalgie?) entsteht, obwohl ich weiß, dass die Zeichnungen in meiner unmittelbaren zeitlichen Gegenwart entstanden sind. Die Quelle von Marlenes Zeichnungen ist zudem interessant, da Tanz selbst eine ephemere (geisterhafte?) Kunstform ist. Tänzer:innen und Choreograf:innen im späten 19. und 20. Jahrhundert entwickelten verschiedene Methoden, ihre verkörperten Gesten für die Zukunft zu bewahren, ob in komplizierten Notationssystemen, anhand von Fotografie oder mittels einer umtriebigen Lehrtätigkeit. Marlenes Zeichnungen scheinen mir auch in dieser tänzerischen Tradition zu stehen, denn sie sind Teil einer künstlerischen Übersetzung des Flüchtigen ins Bleibende.

Nicht zufällig enthält Marlenes Ausstellung eine Publikation, in der Geschichten von Geistersichtungen gesammelt sind (Abb. 6). Das schmale Buch bewahrt nicht nur flüchtig Erzähltes – eine fixierende Geste wie auch in den Zeichnungen –, sondern wiederholt auch das verbindende und kollektive Moment. Alle Geistersichtungen stammen von Frauen, von Freundinnen und Kolleginnen der Künstlerin. Geister sind hier nicht, so wie für mich als Wissenschaftlerin, Metaphern für das Unbestimmte, für das nicht eindeutig Überlieferte oder gar Unüberlieferbare, sondern stammen aus gelebten Erfahrungen, die durch einen Ort oder einen inneren Zustand ausgelöst sind und für die Autorinnen keine manifeste Bedeutung oder eindeutige Funktion haben müssen. Besonders berührt hat mich die Geistersichtung der Künstlerin Catherine Lie, die, so das Vorwort der Publikation, als Ausgangspunkt der Sammlung fungiert. Catherine Lie berichtet von einem Haus auf Bali, das ihrer Familie gehört, in dem sie drei gespenstische Kinder sah, die sich in unnatürlich schnellen Kreisbewegungen um einen Tisch oder im Garten drehten. Die Erzählkunst Catherine Lies lässt uns schauernd-neugierig teilhaben an der merkwürdigen, zugleich wunderschönen Sichtung, die nicht nur sie, sondern, wie sie Jahre später erfuhr, auch eine langjährige Hausangestellte hatte.

Durch die Publikation öffnet sich eine Tür, Marlenes Zeichnungen ebenfalls (oder: noch stärker als zuvor) als Geistersichtungen zu verstehen – als Geister, die keine klare Botschaft an die Künstlerin haben, außer sichtbar gemacht werden zu wollen. Wie die Literaturwissenschaftlerinnen María del Pilar Blanco und Esther Peeren unter Berufung auf Jacques Derrida erklären, kann die Figur des Geistes genutzt werden, um Gedanken, Gefühle oder Themen, die unbestimmt und vernachlässigt sind, zu beobachten und ihnen durch diese Beobachtung Gerechtigkeit zu verschaffen oder eine Antwort anzuregen.4 Ich denke, dass Marlenes Arbeiten uns anbieten, Geister von Frauengruppen zu sehen, die es in dieser Form nicht gegeben hat oder die der historischen Überlieferung entzogen wurden. Es könnten Gruppen von Lesben sein, von politisch Engagierten, von Gefangenen oder namenlosen Frauen. Während unsere offiziellen Archive kaum Möglichkeiten bieten, ihre Geschichten zu hören, haben sie sich, einem Index oder einem Vera Icon gleich, auf scheinbar magische Weise in den Zeichnungen materialisiert. Die Blässe und Zaghaftigkeit der Zeichnungen verstehe ich daher nicht als blinden Reflex des zeitgenössischen Kunstmarkts, der in den letzten Jahren die sensiblen (böse Zungen sagen: kitschigen) Malereien junger weiblicher Künstlerinnen feierte (man denke an Anouk Lamm Anouk). Vielmehr sehe ich bei Marlene eine formale Strategie, die den Geistern der Frauen und ihrer unsicheren Überlieferung Rechnung tragen. Denn die Grenzen der historischen Gespenster sind für uns nicht klar zu bestimmen, es ist schwierig, sich von ihnen ein Bild zu machen, sie festzuhalten. Marlenes Zeichnungen erinnern uns daran.

In den Geschichtswissenschaften ist die Frage, welche Spuren wir haben und was Geister uns über die Vergangenheit sagen können, seit den frühen 2000er-Jahren präsent. Seit dem ‚Ende der großen Erzählungen‘ in der Geschichtswissenschaft der Postmoderne stellen sich Historiker:innen die Frage, wie Vergangenes pluralisiert, relativiert und neu perspektiviert werden kann.5 Im Zuge der Auflösung eines historischen Meta-Narrativs haben sich Geistererscheinungen als Metaphern für die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart etabliert: „[…] when we think of ghost stories (traditional ones, at least), it is the haunting of the present by the past that emerges as the most insistent narrative.”6 Hauntologie als Historiografie gesteht die Anwesenheit von Vergangenheitsgeistern in der Gegenwart ein und ist bereit, ihr Flüstern zu hören, es zu übersetzen und für andere hörbar zu machen.

Dass jedoch nicht nur die Geister der zu Unrecht Unterdrückten in der Gegenwart spuken, beweist die künstlerische Praxis des Sekretariats für Geister, Archivpolitiken und Lücken, kurz SKGAL. Das 2012 in Wien gegründete Duo widmet sich auch den grausamen und gefährlichen Gespenstern, die Archive bevölkern und nicht mehr loslassen. SKGAL, bestehend aus Julia Wieger und Nina Höchtl, entstand aus einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Archiv der Vereinigung Bildender Künstlerinnen Österreichs (VBKÖ), die 1910 in Wien gegründet wurde (Abb. 7). Der erste Künstlerinnenverein Österreichs war zunächst von sozialen und frauenrechtlichen Impulsen geprägt. Der progressive Kurs der VBKÖ fand mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ein jähes Ende. 1938 wurde der Ausschluss jüdischer Mitglieder mit sadistischer Pedanterie vorangetrieben. Von 1938 bis 1944 wurde mit Stephanie Hollenstein eine glühende Antisemitin und Kriegsverherrlicherin Präsidentin der Vereinigung. Zuvor hatte Helene Krauß, Autorin mehrerer NS-Propaganda-Werke, das Amt inne.

Als SKGAL 2012 ihre Archivrecherchen aufnahmen, hatte weder eine öffentliche noch interne Aufarbeitung der Geschichte der VBKÖ stattgefunden (Abb. 8). Das nationalsozialistische Erbe der Vereinigung mussten die Künstlerinnen mit dem Öffnen der ersten Archivboxen erst bergen, die Lücken benennen (so etwa das unerklärliche Fehlen der Vereins-Protokollbücher von 1931 bis 1938), sich in einer 5-jährigen Recherche an die Offenlegung herantasten und eine angemessene Vermittlung der Vergangenheit erarbeiten. Die Anstrengungen mündeten schließlich in der Produktion eines 70-minütigen Films mit dem Titel Spuken im Archiv! (2017).7 Der Dokumentarfilm informiert über die eindrucksvolle Arbeit von SKGAL und ist zudem formal interessant gestaltet, da die Künstlerinnen nicht hinter der Kamera verschwinden, sondern selbst durch Körper und Stimme als Geister-Beschwörende und Vermittlerinnen präsent sind (Abb. 9). Ihre Hände türmen relevante Archivmaterialien auf, die mal den Blick auf die darunterliegenden Papiere versperren, manchmal fragmentieren. Dabei wird nicht nur die Materialität der Dokumente für die Zuschauer:innen hör- und sichtbar, sondern auch eine Metapher für Geschichte inszeniert: Schicht um Schicht, mit Überschneidungen und Durchkreuzungen schreitet sie voran (Abb. 10). Im Voice-Over wechseln sich die Stimmen von Nina und Julia ab. Im Flüsterton rufen sie die Gespenster an, von denen sie während ihrer Arbeit heimgesucht und affiziert wurden: „das Archiv der Vereinigung [ermöglicht] einen anstrengenden […] Umgang mit den Gespenstern kolonialer Phantasien und nationalsozialistischer Ideologien […]. Um anders zu leben und besser – nicht besser, sondern gerechter – aber mit ihnen. Sogar oder vor allem dann, wenn es unangenehme oder gefährliche Gespenster sind.“8

Jacques Derrida, der in SKGALs Film mehrfach zitiert wird, leitete in seinem Buch Marx’ Gespenster (1993) den spectral turn in der Geschichtsforschung ein. Seine Hauntologie (abgeleitet von Ontologie) beschreibt er darin als Methode, Nicht-Gegenwärtiges zu verlebendigen. Er interessiert sich für das, „was sich nicht in Begriffen positiver Präsenz fassen lässt und doch in ganz realen Effekten erfahrbar wird“9, wie der ebenfalls in Wien lebende Autor Simon Nagy in seinem Buch Zeit abschaffen (2024) paraphrasiert. Die „ganz realen Effekte“ der VBKÖ-NS-Gespenster zeigten sich in den Widerständen und Verschleierungstechniken, die sie produzierten, um unentdeckt zu bleiben. Die nationalsozialistischen Geister der VBKÖ waren seit den 1930er-Jahren präsent, hielten sich hinter unvollständigen und unzugänglich gemachten Archivmaterialien versteckt, befielen Vorstandsmitglieder, die zu ihren Kompliz:innen wurden, indem sie sich Jahrzehnte lang gegen eine historische Aufarbeitung sträubten. SKGAL brachen erst 80 Jahre später ihren Bann. Im Zentrum ihrer künstlerisch-wissenschaftlichen Praxis steht, anders als bei Marlene, ein reales und kein spekulatives Archiv, dessen Inhalte allerdings teilweise vernichtet, zensiert oder verschleiert wurden. Die Gespenster, die dort leben, sind furchteinflößend, aber die Vergangenheit lässt sich, wie Julia und Nina in einem Gespräch mit mir betonen, nicht lösen, schon gar nicht, wenn sie verleugnet wird. Es bleibt nur, die nationalsozialistischen und kolonialen Geister der VBKÖ-Geschichte zu hören, zu beschwören und sichtbar zu machen (Abb. 11). Mit den Geistern zu leben, ist, acht Jahre nach der Veröffentlichung des Films, die Aufgabe eines breiteren Netzwerks aus VBKÖ-Mitgliedern, Kurator:innen, Künstler:innen und Forscher:innen – wie SKGAL flüsternd-schaurig sagen: „Auch wenn es unangenehme oder gefährliche Gespenster sein könnten, geht es darum, ihre widersprüchlichen Stimmen sprechen zu lassen.“10

Während Spuken im Archiv! sich durch eine anspruchsvolle Geschichtsschreibung bei gleichzeitiger Medienreflexion auszeichnet, erreicht dieses Niveau nicht jedes Kunstwerk, das sich einer verschütteten Vergangenheit widmet. Ich möchte nur kurz den jüngsten Film der an der Wiener Akademie lehrenden Künstlerin Constanze Ruhm erwähnen, dem es nicht gelingt, eine Bildsprache zu entwickeln, die den brüchigen Charakter von historischen Überlieferungen vermittelt. È a questo punto che nasce il bisogno di fare storia [An diesem Punkt entsteht das Bedürfnis, Geschichte zu schreiben] (2024) handelt von einer jungen Filmemacherin, die das unvollendet gebliebene Geschichtsprojekt der italienischen Kunsthistorikerin Carla Lonzi weiterführt, die sich aus feministischer Perspektive mit einer Frauengruppe aus dem 17. Jahrhundert beschäftigte, bevor sie 1982 vorzeitig verstarb. Während die ersten Szenen aus Constanze Ruhms Film vielversprechend sind, wie der übertrieben fiktionalisierte Fund einer Kiste, in der über 300 Jahre altes Filmmaterial der Gruppe geborgen wird, beschwört die Protagonistin im weiteren Verlauf des Films das Frau-Sein als überzeitliche Konstante, das sich immer schon durch dieselben Formen von Unterdrückung und Gewalt ausgezeichnet habe. Während der Fund von Filmmaterial aus einer Zeit bevor es überhaupt Film gab, eine humorvolle und spekulative Setzung ist, implizieren Einstellungen Händchen-haltender Vergangenheits- und Gegenwartsfrauen eine ahistorische Rückprojektion samt Essentialisierung dessen, was es eigentlich heißt, eine Frau zu sein. Die klassisch-feministische Losung von Simone de Beauvoir, Frauen würden nicht geboren, sondern gemacht, über Bord werfend, geht es bei Ruhm nicht darum die Schwierigkeiten und Hindernisse aufzuzeigen, die angesichts der Ambition entstehen, sich von der Vergangenheit ein Bild zu machen. Deshalb hat Ruhms Film auch wenig mit einer Geistererzählung zu tun, obwohl in dessen Zentrum eine unmöglicher (unheimlicher?) Fund steht.11 Das Ewig-Weibliche und Ahistorische ist den in der Zeit verorteten Geistern fremd, erinnern sie doch daran, dass etwas einmal anders war und etwas anders werden könnte.

Umso wichtiger ist es mir, hier die Positionen von Marlene, SKGAL und Claudia Larcher als solche hervorzuheben, denen es gelungen ist, komplexe Bilder von Geschichtskonstruktion zu produzieren. Das bedeutet für mich, dass die Künstlerinnen das Suchen-nach-dem-Bild offenlegen, mitreflektieren und problematisieren. Bei Marlene deutet sich das in der unklaren Offenheit der Zeichnung an – oder in den bislang nicht erwähnten, leer bleibenden Wachsrahmen, die die Unmöglichkeit der Visualisierung verdeutlichen (Abb. 12). Bei SKGAL impliziert das, sich selbst als Erzähler:innen ins Bild zu setzen, Bilder als Gemachte und Dokumente als interpretierbar zu positionieren. Claudia Larchers digitalen Bildern gelingt dies durch die Erzeugung von unheimlicher Orientierungslosigkeit angesichts der (In-)differenz von Original und Double.

Claudias unwahrscheinliche Spurensicherung der Vergangenheit spielt sich im Kosmos der digitalen Bildergenerierung ab. Für ihr Projekt AI and the Art of Historical Reinterpretation (2022 – 2024) hat die Künstlerin historische Fotografien von berühmten, wissenschaftlich oder künstlerisch bedeutenden Männern verändert: Sie verschaffte ihnen weiblich gelesene Gesichter und Körper (Abb. 13). Im Rahmen ihrer langjährigen Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz und deren Fähigkeit zur Bilderzeugung fiel Claudia auf, dass die Maschinen – mangels geeigneter Vorlagen – kaum in der Lage waren, Bilder von erfolgreichen Politikerinnen, Technikerinnen oder Künstlerinnen zu generieren. Unsere Bildarchive kennen zu wenig (visuelle) Spuren der ohnehin schon wenigen Frauen, die vor Ende des 20. Jahrhunderts in öffentlichen Bereichen gewirkt haben. Statt zu resignieren, recherchiert Claudia seit 2022 historische Fotovorlagen, die sie mit Hilfe algorithmischer Gesichtssynthesen und Retuschen manipuliert. Pose, Blickrichtung, Ausleuchtung sowie die Körnigkeit der Fotografie werden beibehalten, um die historische Bildlogik nicht zu verletzen. In diesem Prozess sind mittlerweile 300 Bilder entstanden, die die KI-Expertin geschickt auf Webseiten ablegt, auf der Daten zum Trainieren der Bildgenerierungsmaschinen gesammelt werden. Ihre Bilder können also potenziell in Datensätze hineinwandern, sie gar unterwandern, um diversere weibliche Repräsentationen in historischen Settings zu ermöglichen.

Diese künstliche Veränderung der Vergangenheit stammt nicht von einer naiven Geschichtsvergessenheit, sondern ist bei Claudia motiviert von einem Wirken der Vergangenheit in die Gegenwart (und Zukunft?) hinein. Ich denke hier an das Generationenübergreifende von Gespenstern und Geistern, deren Zeitlichkeit, wie Simon Nagy in seinem bereits erwähnten hauntologischen Essay von 2024 beschreibt, in zwei Richtungen verweisen kann: Geister des no longer (Vergangenes) und Geister des not yet (Zukünftiges).12 Bei Claudia überlagern sich diese Geister auf produktive Weise: Ihre Frauenfiguren sind sowohl vergangen und als auch fantastisch oder irreal. Sie stellen damit einen positiven Zukunftsentwurf dar, in dem Sinne, dass sie einfordern, dass sie zur Realität werden. Claudias historisierte Geisterfrauen funktionieren für mich in dieser Hinsicht ähnlich wie Marlenes. Allerdings bleiben Marlenes Zeichnungen zweckloser, so wie die von ihr publizierten Geistersichtungen: Die Autorinnen wissen (noch) nicht, warum die Geister sie heimsuchten. Claudias Bildmanipluationen hingegen verfolgen ein politisches Ziel und können reale Auswirkungen auf die Produktion von KI-Bildern in unserer Gegenwart und Zukunft haben.

Trotz dieser klaren Ausrichtung erscheint mir die Wirkung der Bilder nicht weniger unheimlich oder irritierend. Als ich die Arbeiten zum ersten Mal mittels eines Diaprojektors auf eine altmodisch wirkende Leinwand projiziert sah (2024 im Lentos Kunstmuseum Linz), war ich zugleich belustigt und verwundert (Abb. 14). Eine ikonische Fotografie, das mackerhafte Gruppenbild von Mitgliedern der Wiener Secession, aufgenommen 1902 von Moritz Nähr, setzte sich nun ausschließlich aus Frauen zusammen – eine freche und mich schmunzeln lassende Geste angesichts der für ihren Sexismus bekannten Männergruppe (Abb. 15). Zugleich wurde mein Bildgedächtnis irritiert, weil es aufgefordert wurde, die neue Version anzuerkennen, die jedoch, in Abgleich mit dem prominenten Ausgangsbild, „falsch“ wirkte. Die Irritationen erinnerten mich daran, wie schwierig es ist, visuelle Darstellungen von Frauen zu kreieren, vor allem, wenn sie vormals mit Männern besetzt waren. Die Schwierigkeit wird für mich durch Claudias Entscheidung unterstrichen, die digital erzeugten Bilder in das Format der Diaprojektion zu übersetzen, das im Museumsdispositiv für dokumentarische oder konzeptuelle Kunstpraxen steht. Hier soll uns Wahrheit präsentiert werden, doch zugleich kennen wir die Bildvorlagen und wissen sehr gut, dass uns Frauen präsentiert werden, die es in diesen visuellen Kontexten nie gegeben hat, sondern nur als Potenzial in der Bildgeschichte herumspuken. Claudias Geisterbeschwörung besteht für mich darin, diese Potenziale in Bildern einzufangen, ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben und dabei ihre irritierende Gespenstigkeit und ihre ontologische Unbestimmtheit nicht auszublenden.

Auch wenn ich mich hier mit Kunstwerken beschäftigt habe, die alle in den letzten acht Jahren in der Wiener Kunstszene entstanden sind, ist die Auseinandersetzung mit Geschichte, Geschichtsbildern und zu wenig beachteten historischen Narrativen nicht neu und natürlich auch nicht auf Österreich beschränkt. So widmete Cheryl Dunye ihren zurecht preisgekrönten Film Watermelon Woman (1996) einer in Vergessenheit geratenen lesbischen, Schwarzen Schauspielerin der US-amerikanischen Ostküste der 1930er-Jahre. Die spannend erzählte Spurensuche der Filmemacherin, die nebenher autofiktional die eigene Lebensgeschichte erzählt, wird am Ende des Films als reine Fiktion enthüllt. Statt einen Film über die Leere im Archiv und die Ausschlüsse zu machen, die intersektional diskriminierte Künstler:innen bis in die Gegenwart erfahren, nimmt Cheryl Dunye einen produktiven Umweg und fabuliert eine Geschichte, von der die Betrachtenden am Ende erfahren, dass es sie nie gab. Enttäuschung, Humor und kreativer Umgang mit Geschichtsschreibung liegen hier ganz nah zusammen.Cheryl Dunyes Film ist ein Beispiel für einen Trend, der ab den 1990er-Jahren zu verzeichnen ist und darin besteht, die zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Vergangenheiten durch Kunst zu repräsentieren. Diese künstlerischen Strategien wurden beispielsweise 2008 in der von Okwui Enwezor kuratierten Ausstellung Archive Fever. Uses of the Document in Contemporary Art zusammengefasst und mit der Kunst der 1960er- und 1970er-Jahre kontextualisiert. In die 1990er-Jahre fallen auch die ersten theoretischen Geistersichtungen von Jacques Derrida, der mit dem bereits erwähnten Buch Marx’ Gespenster einen wichtigen Grundstein für die zeitgenössische Rezeption von Geistern in den Geschichts- und Kulturwissenschaften sowie in der Psychologie, insbesondere den Trauma Studies, legte. In meinem Gespräch mit den zwei Künstlerinnen von SKGAL äußerte Julia die Überlegung, dass auch der Geisterbegriff durch die Kulturlandschaft spuke. Manchmal tauche er auf, dann gerate er wieder in Vergessenheit. Jetzt gerade ist er wieder präsenter als noch vor ein paar Jahren oder zu Beginn des Millenniums. Mir gefällt die Vorstellung, dass ich nicht zu spät dran bin, um über Geister, Geschichte und Kunst nachzudenken, sondern dass auch die Gespenster ihre Zeit haben. Im Sinne von SKGALs Geisterbegriff gibt es manche, die gesehen werden wollen und andere, die sich versteckt halten. Mir haben sich die Gespenster gezeigt, die in den behandelten Kunstwerken stecken und ich halte sie für produktive Metaphern, um über die Rekonstruktion von scheinbar spurlos gebliebenen Personen und Phänomenen nachzudenken.

Biografie

JOHANNA LUISA MÜLLER (*1995) studierte Kunstgeschichte, Philosophie und Gender Studies in Frankfurt am Main, Paris und Wien. Es folgten kuratorische und redaktionelle Tätigkeiten in Wien und Berlin. Von 2023 bis 2025 war sie als Universitätsassistentin am VALIE EXPORT Center Linz tätig und unterrichtete an der Kunstuniversität Linz. Seit 2025 erhält Müller ein Doktoratsstipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. In der Dissertation beschäftigt sie sich aus feministischer Perspektive mit dem Verhältnis von Performancekunst und Dokumentationsformen. Sie lebt in Wien.

Fußnoten

- Ich danke allen Personen, die geholfen haben, diesen Text reicher zu machen. Das waren insbesondere Aurianne Chevandier, Marlene Coates, Manon Fougère, Antonia Held, Nina Höchtl, Claudia Larcher, Kristin Weber und Julia Wieger.

- Saidiya Hartman: Venus in Two Acts, in: Small Axe 26/12/2 (2008), S. 12.

- Nicht nur fehlt das Material, auch die Struktur, Ordnung, Verschlagwortung und die damit verbundene Auffindbarkeit der Quellen führen zur Begünstigung bestimmter Narrative gegenüber anderen. Ich danke Manon Fougère für diesen Hinweis.

- Vgl. María del Pilar Blanco und Esther Peeren: Haunted Historiographies. Introduction. Conceptualizing Spectralities, in: Dies. (Hrsg.): The Spectralities Reader. Ghosts and Haunting in Contemporary Cultural Theory, New York u.a. 2013, S.9.

- Vgl. Jean-Francois Lyotard: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, 9., überarbeitete Auflage, Wien 2019; Vgl. Del Pilar Blanco und Peeren 2013, S. 481ff.

- Del Pilar Blanco und Peeren 2013, S.11.

- Über folgende Links kann der Film angesehen werden: https://vimeo.com/207985131 (Deutsch) oder https://vimeo.com/208006274 (Englisch). Teil von SKGALs Geschichts- und Vermittlungskonzept ist, dass der Film frei zugänglich ist, wie sie in einem Interview mit Philomena Epps betonen: „The film is licensed under Creative Commons so that it will be able to be watched for free in a year’s time. We wanted it to be available without a password so that people can access it worldwide, and feel free to comment on it, edit it, re-use it – whatever they want.” SKGAL: Hauntings in the Archive. Interview with Philomena Epps, URL: https://www.frieze.com/article/hauntings-archive (23.09.2025).

- SKGAL 2017, Video, 45:28.

- Simon Nagy: Zeit abschaffen. Ein hauntologischer Essay gegen die Arbeit, die Familie und die Herrschaft der Zeit, Münster 2024, S. 26.

- SKGAL 2017, 09:33.

- Ruhm fabuliert über Frauen aus dem 17. Jahrhundert, sie hätten Film- und Audiomaterial in einer Kiste versteckt, um sich gegenwärtigen Frauen mitzuteilen. Eine schöne Fabel, die man als hauontologische Methode beschreiben könnte, da sich die Frauen der Vergangenheit unerklärlich in ein Medium eingeschrieben haben, das es zum Zeitpunkt ihres Lebens noch nicht gegeben hat. Doch die Geister sprechen viel zu unvermittelt aus den Kisten-Filmen und -Audios. Sie können direkt Kontakt mit den Frauen der Gegenwart aufnehmen. Konventionen, Standeszugehörigkeit oder historisch unterschiedliche Konstruktionen von Weiblichkeit trennen sie nicht. Sie gehen aufeinander zu, als wären die einen gar keine Geister, sondern „einfach“ Frauen, die sich überzeitlich durch ihr Frau-Sein mit anderen Frauen verbinden können.

- Nagy 2024, S. 26.