Nach dem Maidan begann in der Ukraine die radikale Dekommunisierung: Lenin-Statuen gestürzt, Straßennamen getilgt, Erinnerung ausgelöscht. Aljoscha suchte diese Ruinen auf, entdeckte Fragmente und Leere. In diese Brüche setzte er seine Bioismen – groteske, lebendige Zeichen einer Zukunft wie Sternenstaub, eine Archäologie der Gegenwart, Hoffnung und „Paradise Engineering“ aus zerstörter Geschichte.

Ikonoklasmus > Sternenstaub

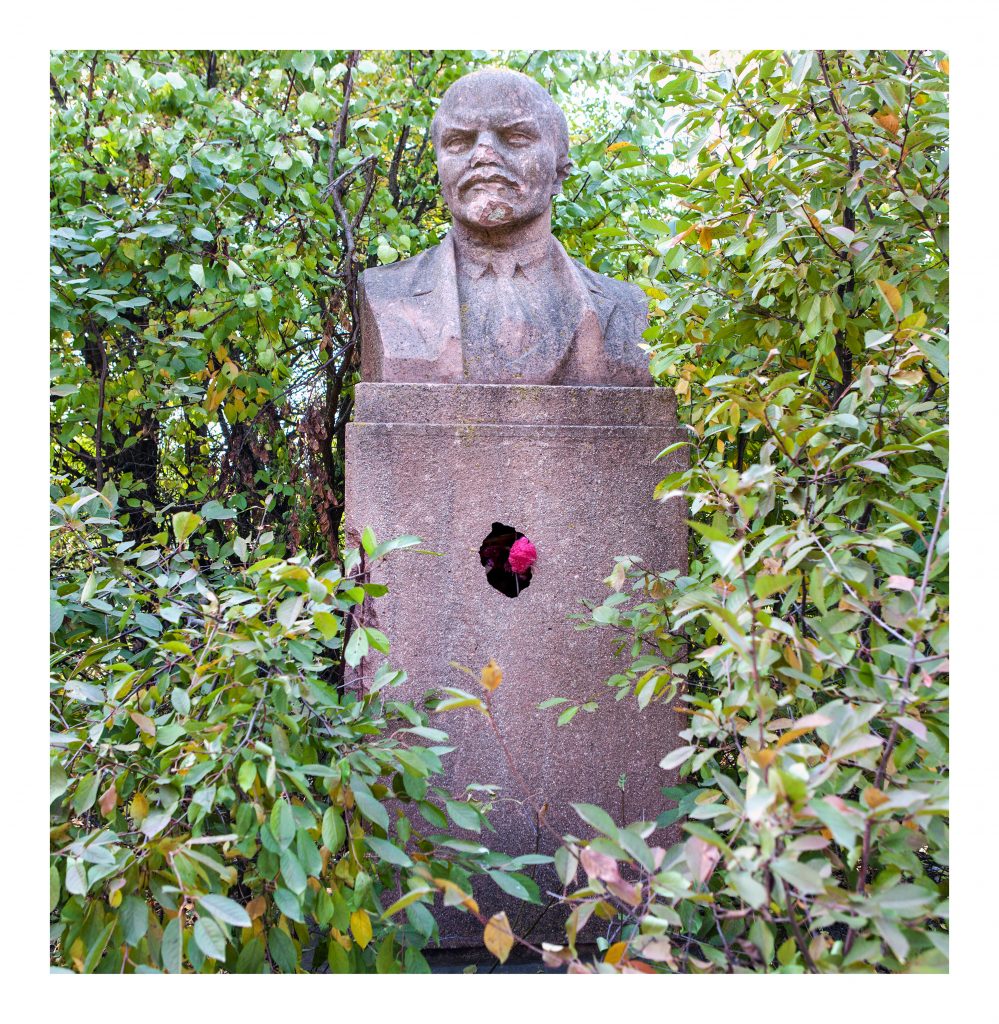

Obwohl manche staubige desolate Orte, an denen die Denkmäler zerstört wurden, sehr zentral lagen und auf geplante Weise von Bedeutung schienen, waren sie bereits zuvor vernachlässigt, ungenutzt und teilweise verlassen. Es handelte sich um langsam verfallende ehemalige Kolchosen oder kleine Städte, deren Lebendigkeit bereits im ökonomischen Kollaps begriffen war. Diese Orte trugen eine Bedrücktheit in sich, ein Absterben der einstigen gesellschaftlichen Struktur, eine Abwanderung von Gemeinschaften, deren Sinn und Zweck mit den Jahrzehnten vergammelt war. Die Zerstörung der Denkmäler fiel in einen bereits weiten Prozess der Verwesung, der das Verschwinden einer sozialistischen und imperialen Kultur markierte.

Oft wurden die Köpfe der Denkmäler abgerissen.

Einige wenige Denkmäler blieben intakt.

Es lässt sich nicht behaupten, dass die Kommandos von ukrainischen Aktivisten mit völliger Effizienz gehandelt hätten. Mindestens elf Lenin- und Marx-Statuen fand ich noch an ihren alten Standorten unberührt, geschützt von lokalen Behörden. Heute, zehn Jahre später, sind sie selbstverständlich nicht mehr zu finden; die Zeit des Krieges, Zerstörung und der soziale Umsturz haben sie vollständig ausgelöscht.

Am häufigsten blieb lediglich das Podest stehen. Diese Sockel trugen oft, wie von einem ästhetischen Zufall geführt, teilweise coole Futura-Gravierungen. Nach der Zerstörung der darüber befindlichen Skulpturen behielt diese Typografie eine starke Wirkung, die die Leere und die Abwesenheit das Idol sogar noch verdeutlichte. Einige Podeste wurden in den nationalen Farben Gelb und Blau neu angestrichen. Dies war ein schreiendes Zeichen patriotischen Kleingeister in der Dekoration, ein Versuch, Symbolik und Identität neu zu festhalten. Doch diese Bemühungen wirkten deplatziert hilflos, wie Klebeband-Reparaturen an einem umgekippten Traktor, die den Verlust der Fahrer nicht aufheben konnten.

An einem Ort blieb, wohl aufgrund der Schwächen damals aktuellen Ideologischen Vorschriften, das Denkmal für Bohdan Chmelnyzkyj verschont, vermutlich weil die Situation in jenem Moment noch nicht zu stark nationalistisch geprägt war. Es war ein seltenes Beispiel für ein Denkmal, das der Gewalt entkam, ein hilfloser Zeuge der Unvorhersehbarkeit.

Ich stieß auf zwei Gorkij-Denkmäler. Eines blieb ebenfalls verschont, das andere befand sich in unmittelbarer Nähe eines beschädigten und enthaupteten Lenins, der vermutlich als freundlicher Gesprächspartner agierte. Gorkij zeigte sich konstruktiv, obwohl Lenins obere Hälfte war wirklich irgendwo sehr weit weg; dies wirkte, ehhm, fesselnd. Zeigte klar, dass die Zerstörung nicht konsequent, logisch oder noch vollkommen war.

Ich fand zudem Podeste, die bereits 2015 wie getötete vermummte Körper wirkten – sie waren in schwarze Folie gehüllt, ähnlich den von Christo Verpackungen oder eher den Leichen der Soldaten in schwarzen Plastiksäcken. Diese schwarz hochgehaltene Verschönerung verstärkte das Gefühl das Unheil, der Verwundbarkeit und der verbotenen Symbolkraft, als ob die Überreste der Geschichte selbst in Schutz genommen, zugleich aber entfremdet und verdeckt worden wären.

In einem Dorf entdeckte ich ein Denkmal, bei dem der Torso vollständig abgerissen war, während zwei Beine und der Rest des Mantels unversehrt liefen weiter: vermittelten den Eindruck von zwei Verlebendigungen, die entschlossen in eine große Zukunft liefen, in einem Rock eingehüllt. Es war eine groteske, aber zugleich symbolisch starke Geister-Erscheinung: Die Zukunft rennt körperlos weiter, obwohl die Vergangenheit gerade abgerissen und vergraben wurde.

Die lokalen Desperados wollten darüber nicht tief diskutieren. Sie fluchten nur über abstrakten Idioten und fragten mich, ob ich paar Biere spenden könne, um das Existenz erträglicher zu erhellen.

Einige Minuten später erschien die Direktorin der örtlichen Bibliothek, neugierig, warum ich eigentlich mit Idioten Bier trinke und welches löbliche Ziel ich verfolge. Als ich ihr erklärte, dass ich der Contemporäro bin, der die jüngsten Zerstörungen dokumentiert, empfing sie mich trotzdem herzlich und lud mich durch ihre Bibliothek. Sie zeigte mir eine didaktische wandgroße Paar-Hundert Sammlung von kleineren Fotografien männlicher Dorfbewohner, die im Zweiten Weltkrieg getötet worden waren, alle gemeinsam gerahmt. Diese Begegnung war traurig: hier hing die Zerbrechlichkeit echten menschlichen Lebens und deren Erinnerung, die über die Zerstörung der Fantasie-Denkmäler hinausreichte. Die Bibliothekarin wollte nicht daran denken, was als Nächstes passieren würde – sollte Sie vielleicht demnächst auch die Fotos von gefallenen sowjetischen-einheimischen Soldaten entfernen, verstecken?

Später, an einer Feldkreuzung, stieß ich auf einen kleinen Kurgan, auf dem die Reste eines Denkmals verblieben, umgeben von Kunstblumensträußen und Trauerkränzen. Dieses unmögliche skythisch-erhabene Arrangement verstärkte die Abwesenheit einer defizitären, ritualisierten Erinnerung: die neueste Kolosse waren entfernt, doch ihre Absenz wurde durch schwache, improvisierte Ersatzhandlungen zart angedeutet.

Nachdem ich in den ersten Tagen größere Städte besucht hatte, wurde mir sofort klar, dass die neu zerstörten Denkmäler, deren Sockel bereits übermalt, löblich verhübscht, brav dekoriert und mit nationalistischen Farben und Symbolen versehen waren, nur eine neue, unbegabte Art von Propaganda darstellten. Sie waren stumpfer und ästhetisch unterbelichteter als die einst inspirierend durchdachten sowjetischen Monumente. Diese neuen Zeichen des wiedergefundenen Nationalismus waren plakativ, banal und grotesk – eine Form symbolischer Selbsthypnose ohne Selbstbetrachtung. Deshalb entschied ich mich, weiter ins Land zu fahren, in die Dörfer, in kleinere Orte, um die Menschen zu sehen, denen diese demolierten Überreste wirklich gehörten.

Zwei- oder dreimal hörte ich später von Einheimischen, dass jedes Dorf oder jede Kleinstadt in der Mitte so etwas wie ein „Gesicht“ hat. Plötzlich kam jemand unerwartet und schlug bösartig genau in dieses Gesicht, brach die Nase oder riss einen Frontzahn heraus. Es spielte keine Rolle, ob der Zahn bereits verfault oder golden war – er gehörte zum Gesicht des Dorfes. Würde das Dorf nun den Mund öffnen, wäre es hässlich, zahnlos, asozial und unangenehm, ohne baldige Aussicht auf ein neues Implantat. Diese Vergleiche, so absurd naiv sie erschienen, hatten etwas von einem symbolischen Trauma: Das kollektive Gesicht einer Gemeinde wurde ungefragt entstellt, wie eine Erniedrigung der bereits verletzten weglaufenden Identität.

Nur an sehr wenigen Orten erledigte die lokale Verwaltung ihre nachträgliche Säuberung einigermaßen mit Würde. Ich fand nur drei oder vier Standorte, die fast vollständig ausgelöscht waren, wo lediglich ein Betonfundament dem Bulldozer entgangen war.

An einigen Orten waren die vorherigen sowjetischen Monumente so massiv und aus so hochwertigen Materialien gefertigt – edle Granitsorten, monumentale konstruktivistische Gestaltung –, dass die lokale Verwaltung beschloss, einfach eine ukrainische Flagge darauf zu setzen, anstelle des kommunistischen Heiligen. Es spielte keine Rolle, ob die Größe passte oder die Gesamterscheinung deplatziert wirkte; Hauptsache, ein sichtbares Zeichen neuer Verhältnisse und Gehorsamkeit war gesetzt.

Ja, wer kümmert sich schon?

Fast alles im Land sah zu diesem Zeitpunkt wie ein Provisorium im Übergang aus.

Die neuen Staatssymbole, die Einzäunung, die versuchte Neuschreibung von Erinnerung präsentierten sich brav gegenüber der rohen, harten Realität des Verfalls.

An einem Ort stieß ich auf eine Gagarin-Statue, unversehrt, mit zwei Schülern an jeder Seite. Die goldene Farbe blätterte ab. Die Hände der Kinder waren zerschlagen und abgerissen; nur krumm gebogene Metallarmierungen ragten fragend in wilde Richtungen hervor. Aufgrund des Rostes ließ sich erkennen, dass dieser Vandalismus wohl schon einige Jahre zuvor begangen worden war.

Doch das ganze Land und nicht alle Menschen sind gleich.

Der Motor des Lebens ist die Abweichung, die Differenz, das unerwartet Neue, das Deviative.

An einem Ort ging die Verwaltung so weit, dass sie nicht nur das Fundament entfernte, sondern darauf einen kleinen, damals noch verkümmerten Garten anlegte. Ein Ort der künstlichen Natur, des kontrollierten paradiesischen Wachstums und der Meditation – so unerwartet, dass er kaum zu identifizieren oder überhaupt zu finden war.

An manchen Podesten verschwundener Denkmäler konnte man Spuren von Graffiti sehen, von Flüchen, die später von städtischen Diensten mit Nitrolösungsmitteln abgekratzt wurden. Diese Reste der kanalisierten Aggression waren wie kleine Relikte, territoriale Markierungen menschlichen Wahns.

Schon am zweiten Tag wurde mir klar, dass dieses Spiel, leere Podeste zu jagen und fotografisch zu sammeln, schlicht zu unlustig war. Die anfängliche Freude daran, die Spuren der Vergangenheit und das Bonum Humanum mit Aborigines abzunicken, war begrenzt. Daher dachte ich bekümmert über das Unlustige nach – hinter dem Steuer, im Hotel – und am dritten Tag beschloss ich, etwas härter vorzugehen, intensiver zu sprechen, notfalls sogar mit einer gewissen Düsseldorfer Arroganz, wenn nötig, mit lokalen Autoritäten und Verantwortlichen, um sie eventuell unter Druck zu setzen.

Und tatsächlich hatte ich gleich Glück. Die Menschen waren bereits verängstigt, und obwohl ich mich als Künstler präsentierte, Visitenkarten fest anbot und zugleich minimal aufgeblasen auftrat, zeigten sie mir sofort die entfernten Überreste, Bronze-Körperteile, Köpfe, Hände und andere Körperlichkeiten von Statuen.

Die meisten dieser Fragmente oder ganzen Monumente waren versteckt: einige in Hinterhöfen, andere in Garagen, wieder andere in die Erde eingegraben, mit Planen und Müll bedeckt oder in unterirdische Gräber gelegt, manche in Kellern – einige ganz und gut erhalten, andere verbogen oder nur als Schrott. Es war seltsam, solch monumentale Werke, übermenschlich, in der Dunkelheit lauernd zu sehen, im Schatten ruhend, wartend auf bessere Zeiten, auf eine vielleicht noch erwünschte Wiedergeburt.

Während meiner Reisen dachte ich oft darüber nach, ob ein Vergleich zwischen der Französischen Revolution, der Sowjetrevolution und der aktuellen Maidan-Revolte sinnvoll sein könnte. Leider glaube ich noch, auch nach 2022, dass die Menschen in der französischen oder sogar in der sowjetischen Zeit viel mehr von der Idee der Freiheit und der sozialen Veränderung passioniert waren. Sie zeigten viel mehr Leistungsfähigkeit, Talent, Genius, mehr Begeisterung, mehr freien Willen in ihrem Handeln. Die Maidan-Revolution, wenn man sie so nennen möchte, war 2015 im tiefen Land nicht wirklich angekommen. Die Menschen zeigten formal ab und zu eine Absicht, einige Zahnreste frontal in Gelb und Blau anzupinseln, während der Rest des Sockels, sein Rücken oder die Seiten, zerstört oder beschädigt, einfach so belassen wurde. Leidenschaft, der Wille zur Umgestaltung, zum ästhetischen oder symbolischen Neudenken war abwesend.

Gelbe Hosen und blaue Jacke drüber von betrunkenem Hausmeister provisorisch malen lassen – warum nicht?

Oder simpel den Namen des Kommunisten darunter wegschlagen – vielleicht würden die nächsten Generationen glauben, es handele sich um irgendeinen berühmten Taras, Kozak oder irgendjemand anderen.

Das hatten auch die Pharaonen im alten Ägypten gemacht, nicht wahr?

Viele Lenins lagen in Hinterhöfen, ruhig, mit dem Gesicht in die Erde gebohrt, mit Gesicht und Händen gen Himmel oder zur Seite, links oder rechts.

In einem kleinen Dorf in der Nähe meiner Heimatstadt entdeckte ich Lenin, der nicht wirklich ordentlich vom Sockel weggehammert worden war; sein Betonkopf war vom Torso teils abgerissen und hing nur noch an Armierungsstangen vor dem Körper, die Betonaugen starrten in den tiefblauen Himmel. All dieser neu erfundene Dekonstruktivismus war prominent platziert: direkt vor dem Kulturpalast, wo Bibliothek, Theater und Disko hausten.

Der örtliche Älteste, der auf mich zukam und vorsichtig fragte, was ich beabsichtigte, war nicht erfreut, über diese Brüche zu sprechen. Er murmelte: „Wir leben seitdem damit, wie es ist: Alles ist kaputt.“ Es war eine Akzeptanz von Bruch und Unvollkommenheit.

Da die Einheimischen nicht wirklich genau prüfen konnten, wer ich war, und vermutlich nicht glauben konnten, dass ich nur ein wandernder Künstler und kein seltsamer Beamter war, luden sie mich in die Kulturhäuser ein, um zu zeigen, dass ihr kulturelles Leben noch vegetierte, dass sie noch etwas taten oder zumindest loyal gegenüber der Regierung blieben.

In einigen Dörfern oder Kleinstädten musste ich fast archäologische Forschungen anstellen. Wenige lokale Verwaltungen versuchten, die Fälle von Ikonoklasmus zu übersehen oder sie lediglich als eine neue Form staatlich verordneten Vandalismus zu betrachten. Sie kümmerten sich kaum darum, wo und wie die Reste der zerstörten Monumente verstreut waren. Daher musste ich, zusammen mit den Einheimischen, die Leute ausfragen, die stets bereitwillig einzelne Teile der Körper zeigten, die irgendwo im Gras, in Büschen, unter Bäumen lagen: oft weit voneinander verstreut.

Diese Erfahrung offenbarte eine weitere Dimension der Zerstörung: Es war nicht nur physisch erzwungener Vandalismus, sondern eine gesellschaftliche, soziale Verarmung. Die Monumente, einst Galionsfiguren kollektiver Ideale und Geschichte, wurden binnen Paar Tages zu Monstern des Vergessens, deren Leere nun eine Einladung für Verlebendigung, für bioethische Interventionen bot – Räume, in denen Bioism, als künstlerische und philosophische Spekulation, neue Lebendigkeit erschaffen konnte, indem es diese klaffenden Lücken füllte, die zuvor verborgenen Räume besetzte und die Brüche in neue poetische und ethische Biofakten transformierte.

In meinem Wagen fuhr ich bereits eine im Atelier geschaffene Familie von Biosmus-Wesen mit – neuen künstlich erdachten Lebensformen, die ich ungefragt installieren wollte, um inmitten dieser Unsicherheit zu intervenieren. Bis zu dem Moment, in dem ich vollständig zerstörte Monumente mit verstreuten Körperteilen fand, wusste ich nicht genau, wie diese Interventionen geschehen sollte. Doch als ich einige hohle Stellen in den Skulpturen entdeckte, diese staubige Leere, die mich seit meiner Kindheit entgeistert hatte, entschloss ich mich, genau mit diesen neu geöffneten Räumen zu versuchen.

Als Kind, sobald ich erfuhr, dass aus ökonomischen Gründen die meisten Statuen und Monumente meistens hohl gebaut werden, innerlich leer, interessierte mich dies und machte gleichzeitig misstrauisch, als eine „Fake-Art“: Warum, fragte ich mich als Junge, wird die Megapersönlichkeit, wenn sie doch so wichtig ist, nicht solide, richtig, voll und massiv gebaut? Es muss grundsätzlich etwas mit Ideologien nicht stimmen, schloss ich damals intuitiv, andernfalls, warum sollte man solche staubigen, leeren Platzhalter einfügen?

Als ich den frisch geöffneten, aber auch alten juckenden Sowjet-Staub einatmete, wurde mir klar, dass neue, fleischähnliche Bioismen in ihm und auf ihm vegetieren und leben sollten. Dies war der alte-neue Nährboden. Der Zeit-Staub aus den Ateliers und Fabriken, der die sowjetische Epoche gesehen hatte, als kommunistische Götter per Hand geformt wurden, war verlockend, ein sinnliches Relikt der vergangenen Ideale und Opferstätten.

Der innere Staub der versteckten und neu geöffneten Monumente war magnetisch, anziehend. Neue Bioismen in diese geöffneten Räume, offenen Wunden, Rissen, verborgenen, inneren, unschönen, archaischen Welten zu setzen, war nicht nur ein Akt der Erfüllung, oder Kunst-OP; die dumme Leere mit unmöglicher, magischer, außerirdischer Vitalität, innerem Leben, Vitalität zu füllen, wie sie alle Künstler seit Höhlenmalerei und Pygmalion-Mythen ihr Leben lang verfolgen, sondern auch ein Akt neuer Philosophie und Ethik – der „Paradise Engineering“, ein Schaffen von Paradiesumgebungen, die Leben, Unerwartetes und Hoffnung in fragmentarischen Ruinen wiederherstellen.

Habt ihr jemals von „Paradise Engineering“ gehört?

Wer hätte damals ahnen können, dass die zerbrochenen Monumentfragmente, schüchtern mit schwarzem Plastik bedeckt und zögerlich für mich geöffnet, in nur zehn Jahren, mit demselben schwarzen Plastik verpackt, zu hunderttausenden Fragmenten menschlicher Körper in Kühlschränken täglich weitergesammelt würden? Putin bezieht sich spöttisch auf Dekommunisierung: Denazifizierung nennt er jetzt die Massenmorde. Kein Krieg. Ukraine ebenfalls hat soweit auch kein Krieg erklärt, nur Kriegszustand aus wirtschaftlichen Gründen. Dadurch leiden Gefangene.

Wir befinden uns bereits im vierten Jahr des brutalen neuerfundenen Drohnenkrieges ohne Kriegserklärungen.

Ich weiß, wie wahnsinnig es klingt, auf Paradise Engineering zu hoffen.

Menschen sind gefährlich. Wir sind eine extrem aggressive Spezies.

Irrational.

Unlogisch.

Wahnsinnig.

Fast jeder ist ein potenzieller Massenmörder, wenn Gesellschaft und Staat es wollen, billigen oder belohnen.

Wir verursachen tagtäglich Schaden an uns und der Natur aus ideologischen Gründen, nicht logisch, nur als dehumanisierte, gehorchende Diener-Wesen. Durch uns, von uns und für uns werden echte Menschen- und Tieropfer aus Medien nett verlangt. Mit Drohnen, Bomben und Raketen täglich gewaltsam entnommen.

Doch schon 2015 und auch ein Jahrzehnt zuvor wusste ich, dass unsere Natur erneuert und umgestaltet werden muss. Wir sollten Paradise Engineering anstreben, basierend auf genetischer Verbesserung. Unsere Spezies darf sich nicht durch Kriege und Wahnsinn disqualifizieren, sondern muss durch Rekombination umgestaltet werden.

Ansonsten erfinden wir neue, effizientere Waffensysteme schneller, als die Epigenetik Fortschritte macht.

Wer glaubt daran, dass die neuesten Biowaffen nicht trotzdem heimlich fleißig entwickelt werden?

Die Menschheit hat das Recht, glücklich zu sein.

Wir haben das Recht, nicht grundlos aggressiv zu sein, auch nicht, wenn der Staatswahnsinn es von uns verlangt.

Wir haben das Recht, jede Ideologie von oben zu betrachten und zu erkennen und nicht, wie in „1984“, durchzombiert zu werden.

Wir haben das Recht, vorsichtig in unsere verrückte Geschichte und Evolution zu forschen, uns aber nicht von Entmenschlichung und Depersonalisierung diktieren zu lassen.

Ein weiteres interessantes soziogenderbezogenes Detail fiel mir 2015 auf: Ukrainische Frauen in führenden Positionen waren viel direkter, mutiger, offener und freundlicher als Männer. Entscheidungen wurden schnell, klar und effektiv getroffen. Als Bildhauer, der seit Kindheit weiter als jeder andere bildende ukrainische Künstler durch die entlegensten ukrainischen Orte gereist ist, bin ich sicher: die Ukraine könnte mit einem weiblichen Parlament und einer weiblichen Regierung deutlich besser weiterkommen. Jede Versicherungsgesellschaft bevorzugt Frauen, allein aus Sicherheitsbiologie: mehr Verantwortung, mehr Respekt gegenüber Nachbarn, weniger irrationale aggressive Verhaltensweisen. Biologie muss die Grundlage für soziale Neugestaltung sein.

Übrigens: Ukraine ist nicht nur für mich ein Unwort – warum könnte man nicht, rückblickend auf Herodots Geschichte, dieses Frauenland nicht als Amazonien oder Skythien umbenennen? Beide waren Frauenländer auf jetzigen Ukrainischen Gebiet.

Und bitte eine neue, freundliche Fahne dazu – am besten in Pink!

Aber zurück zu geschlechtslosen larvenartigen Bioismen in kaputten männlichen Lenins: Die Menschen waren aufrichtig daran interessiert, was verbessert werden könnte, um diese veralteten, monströsen Bilder in etwas Neues zu verwandeln. Einige brachten Leitern mit, andere halfen aktiv-irgendwie. Die Menschen fragten nach den Ideen des Biofuturismus und des Paradise Engineering, waren interessiert auf United Ecosphere anstatt öden UNO-Garantien und halfen, neue fleischige geleeartige Stücke in die leeren Räume zu installieren.

Sehr verlockend war die alte Inschrift an der Seite eines roten Sockels: „…hier ist die Kapsel mit einer Botschaft an die Bürger von 2017…“. Obwohl das Denkmal darüber verschwunden war, fühlte ich 2015, dass es leider nicht richtig sei Zeit zu beschleunigen und diebisch hineinzubrechen. Nun ist 2017 vorbei. Welche Botschaft war darin enthalten – über das Paradies oder den Kommunismus, der für manche gleichgesetzt ist?

Bürgermeister, Dorfvertreter oder Direktoren erzählten mir sehr ähnliche Geschichten darüber, wie der Ikonoklasmus geschah: Radikale Aktivisten, die spät abends oder nachts ungebeten mit einem starken Pickup kamen, banden das Stahlseil um den Hals der Skulptur und rissen sie mit der Motorleistung vom Sockel. Dann fuhren sie einfach ins nächste Dorf, um dort die Dekommunisierung fortzusetzen. In einem Fall fiel eine Bronzestatue Lenins unglücklich, und das Kinn, verbogen durch den Kopfschlag auf den Boden, verklemmte das Stahlseil im Brustbereich. Die Vandalisten konnten das Seil nicht wegreißen, zogen die Statue eine Weile hinter sich durch die Straße und ließen den beschädigten Lenin samt Seil direkt an der Stelle, aus Angst vor Lynchjustiz durch die Einheimischen.

In einem anderen Fall wurde eine große, ziegelrote Lenin-Büste in ein Bestattungsbüro weggebracht, das für die Beerdigungen der lokalen Bevölkerung zuständig war. So fand ich sie, stehend zwischen zahlreichen Plastikblumen und Totenkränzen, lächelnd, zwinkernd und ermunternd, mit zusammengekniffenen Augen, blickend in die Zukunft durch die Plastikpracht grabreifer Verherrlichungen.

In einem weiteren Fall fand ich einen Sockel ohne Lenin, jedoch mit neu aufgetauchtem kryptischem Graffiti, das sich als „Putin geh f*** dich“ entziffern ließ. Neue Zeiten – neue Bräuche.

Darüber hinaus verlangte das Dekommunisierungsgesetz von den lokalen Behörden, auch die Straßen, die sowjetische oder kommunistische Ideologien ausdrückten, umzubenennen. Die lokalen Führungspersonen empfanden diese Arbeit als unangenehm und kamen gemeinsam mit der Bevölkerung zu dem Schluss, dass eher neutrale Namen aus Früchten oder Flora vorzuziehen seien, wie Kornblumenstraße, Aprikosenstraße, Apfelstraße, Sonnenblumenweg und so weiter.

Manche führenden Personen wussten bereits, dass in Ungarn ein Museum des Totalitarismus gegründet worden war, in dem sowjetische Monumente aus dem ganzen Land gesammelt und zu einer mächtigen antikommunistischen Ausstellung zusammengefügt worden waren. Sie fragten sich, warum dies nicht genauso zivilisiert in der Ukraine geschehen könne, doch der Befehl und neue Gesetz aus Kiew lautete auf totale, rücksichtslose Zerstörung, vollständiges Auslöschen, Herausreißen der Erinnerung an die jüngste Vergangenheit des Landes.

Dies erzeugte landesweit eine Atmosphäre von Misstrauen gegenüber den zentralen Behörden in Kiew und der neuen Regierung, die auf der Welle des Maidan an die Macht gekommen war. Anstelle zerstörter Idole bot die neue Regierung erst einmal nichts an.

Daher wurden meine Bioismen, die in die kaputten Körper integriert wurden, mit Lust, Interesse, Vorsicht aber auch skeptisch aufgenommen – man hielt sie wahrscheinlich für neuen Wahnsinn, möglicherweise bezahlt und koordiniert von Rothschilder-Reptiloiden oder so.

Die Wochen verliefen in einem kontinuierlichen Rennen auf Zeit, auf der Jagd nach gerade verschwindenden Relikten.

Nur an einem Ort fand ich, statt eines gestürzten Lenins, bereits darübergecklebte Jungfrau Maria, die nicht zu dem archaisch-brutalen Sockel passte, da es sich um eine billige, gegossene Katholiken-Massenproduktion aus hellen Beton handelte.

Während meiner Expedition war die Krim bereits von Russland annektiert, in Donbass und Luhansk gruben sich die Truppen ein. An Kontrollpunkten, Blockposten konnte ich mit Soldaten und verängstigten Menschen sprechen, deren vorrangiges Anliegen nicht eine Dekommunisierung, sondern die Wiederherstellung von Frieden war. Die Menschen fühlten sich hilflos und verwirrt von der neuen Lage.

Ein lustiger Bauer begann auf eigene Initiative, kleinere Lenin-Büsten und -Statuen zu sammeln, die er in seinem Bezirk aufspüren konnte. Einige wurden ihm kostenlos überlassen. Er installierte seine Sammlung verborgen vor Außen, niedlich wie Zwerge, in einem kleinen Tannenwäldchen. So fand ich sie – zueinander lächelnde Lenin-Köpfe, die wie Pilze zwischen den Bäumen aus dem Boden ragten. Dieser Zeitgenosse war gutmütig, freundlich und unternehmerisch, wahrscheinlich die einzige Person, die in all dieser Zerstörung eine kleine nette Chance sah, etwas Neues und Amüsantes für seine Familie zu gestalten.

Schließlich ist der Staub, den ich im Inneren der zerbrochenen Monumente fand, in gewisser Weise auch Sternenstaub. Seine molekularen Elemente sind so alt wie die Moleküle in unseren Körpern. Sie existieren seit dem Moment der Entstehung der Galaxien und unseres Universums.

Darüber hinaus fand ich es erleuchtend, dass ein letztes Monument mit entstelltem Gesicht, das dazu ein relativ kleines Loch frontal hatte, ein Inneres enthielt, das nach Jahrzehnten der Dunkelheit erleuchtet einer Camera Obscura glich: Das Bild einer neuen, erstaunlichen Welt, das nach Jahrzehnten der Trübsal in das Monument eintrat, war invertiert. Die Bioismen, die ich darin einsiedelte, sollten Zeugen beider Wahrnehmungen der Welt sein – auch jener, die auf den Kopf gestellt war.

Blieben die Bioismen in den gestürzten Idolen lange, nachdem ich gegangen war?

In den ersten Tagen kamen sicher die Einheimischen, bestaunten sie und entdeckten für sich ein neues Gesprächsthema für Sonnenuntergangszeit.

Monumente

Biografie

ALJOSCHA (*1974 in Lozova, Ukraine) ist ein international tätiger bildender Künstler. Er entwickelte das künstlerisch-philosophische Konzept des Bioism, das auf die Schaffung neuer, glücklicher Lebensformen-Prototypen und auf Ideen des Paradise Engineering zielt. Neben monumentalen Installationen und Skulpturen realisiert er ungefragte Interventionen im öffentlichen Raum, die den Dialog zwischen Kunst, Biologie, Philosophie und Bioethik eröffnen.