Der Beitrag Spuren des Verschwiegenen ist Teil des wissenschaftlich-künstlerischen Projekts „Festung der Stummen“ über Shahr-e No, das zerstörte Rotlichtviertel Teherans. Er folgt den Spuren von Orten, Körpern und Erinnerungen – in Filmen, Literatur, Archivmaterialien und Fotografien. Ziel ist nicht die Rekonstruktion der Geschichte, sondern das Sichtbarmachen des Vergessenen und Unaussprechlichen, das in der marginalisierten Kultur und im kollektiven Gedächtnis weiterhin nachhallt.

Die Geschichte der Sexualität im modernen Iran erweist sich als ein vielschichtiges und zutiefst politisiertes Feld. Von der Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen im frühen 20. Jahrhundert, über die Zwangsentschleierung der Frauen im Jahr 1936 im Rahmen des staatlich verordneten Modernisierungsprogramms Reza Schahs, bis hin zur Re-Verschleierung nach der Islamischen Revolution von 1979, zeigt sich, wie zentral Fragen der Sexualität und ihrer Repräsentation in der iranischen Gesellschaft verhandelt werden.1 Prostitution und die Orte, an denen sie stattfand, dienten im modernen Iran dabei kontinuierlich als Instrumente staatlicher Macht.2 Das Rotlichtviertel Teherans, bekannt als Qalʿeh (Burg) oder Shahr-e No (Neue Stadt), spielte eine bedeutende Rolle im Hinblick auf Sexualität, Machtstrukturen und kollektive Erinnerung im Iran. Obwohl das Viertel von den 1920er-Jahren bis 1979 bestand, wurde versucht, es unsichtbar zu machen: Bilder wurden zensiert, Geschichten verboten, Körper verbrannt und der Ort schließlich zerstört.

Doch wie lassen sich die Spuren solcher Orte und Körper überhaupt wiederfinden? In Karten, in Fotos und Filmen, in literarischen Texten und in den Lücken, die das Vergessen hinterlassen hat.

Von Kharābāt zum Rotlichtviertel

Vor der Modernisierung des Irans existierte kein einheitliches Regime der Sexualität. Heterosexualität war nicht die gesellschaftliche Norm – und vielfältige Ausdrucksformen von Sexualität fanden sowohl in der persischen Literatur als auch in der iranischen Miniaturmalerei ihren Niederschlag.3 Auch Prostitution war Teil dieser Gesellschaft. Obwohl Prostituierte in der Safawiden-Ära (1501–1736) offiziell besteuert wurden und in ihren eigenen Bezirken in der Hauptstadt Isfahan lebten4, gab es in der iranischen Geschichte einen besonderen, anerkannten Ort für die Prostitution: Kharābāt. Ursprünglich bezeichnete dieser Begriff in der iranischen Geschichte und Literatur einen „verfallenen Ort“ oder eine „Ruine“. In der Realität war Kharābāt jedoch der Ort der Trinker:innen, Sänger:innen, Gaukler:innen, Musiker:innen, Tänzer:innen und Prostituierten (männlich wie weiblich)5 – ein Raum der Außenseiter:innen und zugleich ein poetisch-mystischer Ort, an dem Masken fielen und die Wahrheit sichtbar wurde.In den Städten der Qājār-Zeit (1789-1925) konnte der Begriff Kharābāt zugleich ganz konkret auf bestimmte Viertel verweisen, in denen Tavernen, Musik, Tanz und Sexarbeit zusammentrafen – also Orte, die als moralisch „verfallen“ galten, aber zugleich untrennbar mit dem urbanen Leben und seinen Begierden verbunden waren. In der Nasseri-Zeit der Qajaren (1848-1896) wurde Prostitution zwar offiziell verboten, blieb jedoch gesellschaftlich präsent.6

Nach der Konstitutionellen Revolution (1905-1912) setzte im Iran allmählich die Moderne mit ihren Disziplinierungsmechanismen ein. Die alte Monarchie ging ihrem Ende entgegen. Die zahlreichen Frauen der letzten Schahs wurden aus den Harems vertrieben und lebten größtenteils im Qājār-Viertel nahe dem Qazvīn-Tor an den damaligen Stadtgrenzen. Aufgrund von Armut und der Randlage der Siedlung entwickelte sich das Gebiet bald zu einem Sammelpunkt für Kriminelle, Zuhälter, Drogenhändler und Prostituierten. Allerdings beschränkte sich die Prostitution nicht nur auf dieses Viertel, sondern war in verschiedenen Stadtteilen von Teheran präsent. Prostituierte waren im städtischen Leben sichtbar und boten sexuelle Dienste sowohl im öffentlichen Raum als auch in privaten Häusern an. Männliche Prostituierte traf man häufiger in Kaffeehäusern und Hammams, während weibliche Prostituierte meist auf den Straßen oder in den Häusern der Männer zu finden waren.7

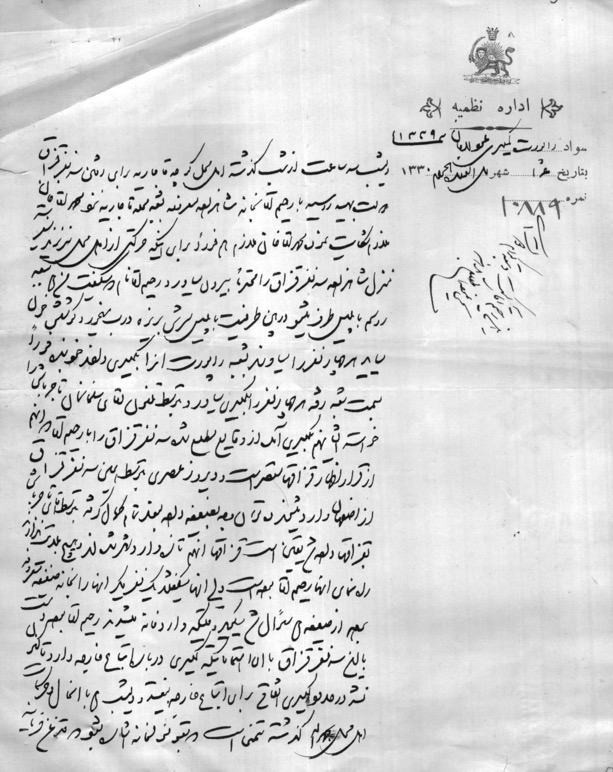

Ein Dokument aus dem Jahr 1912 (Abb. 1) wirft ein erstes Licht auf die Umstände, die zur Geburt von Shahr-e No führten. In Form einer Beschwerde der Nachbarschaft entfaltet es die frühen Spannungen zwischen dem alltäglichen Leben der Stadt und der Präsenz der Sexarbeit und berichtet:

“Im Mai 1912 brachte Rahīm Āqā, ein örtlicher Zuhälter, drei Kosaken (Militärmännern) zu einer Prostituierten im Qājār-Viertel. Gegen drei Uhr morgens wandten sich einige Nachbarn an den örtlichen Gouverneur, Muhammad Āqā Khan, und beschwerten sich über den Vorfall. Aus Angst vor weiteren Reaktionen der Anwohner begab sich Muhammad Khan zum Haus der Prostituierten, um die Kosaken respektvoll zu entfernen. Als sich der Zuhälter jedoch weigerte, einzuwilligen, schritt die Polizei ein. Nach einer Schlägerei, bei der der Zuhälter verletzt wurde, wurden sowohl die Kosaken als auch der Zuhälter zum Büro des örtlichen Kommissars gebracht.”8

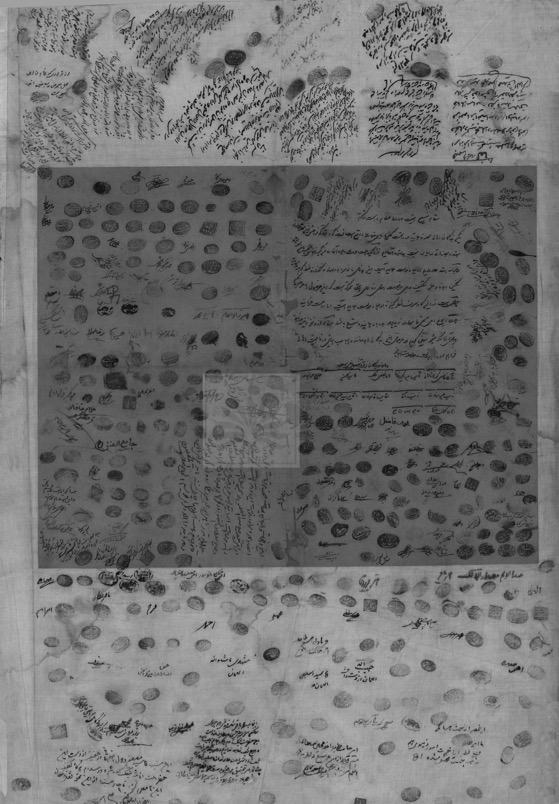

Die zweite dokumentierte Spur zeigt uns, dass sich im Jahr 1919 mehrere Sexarbeiter:innen und Zuhälter im Qājār-Viertel versammelt hatten und die Beschwerden der Nachbarschaft zunehmend schärfer wurden (Abb. 2). In diesem Dokument wird besonders betont, dass Prostitution als Sünde gilt, und es wird die Verlagerung der Prostituierten aus dem Viertel gefordert.9

Beide Dokumente verdeutlichen, dass die Idee der Unsichtbarkeit der Prostituierten bereits existierte, noch bevor das eigentliche Rotlichtviertel Gestalt annahm – Jenes Viertel, das sie aus dem Blickfeld der Stadt verbannen sollte. Die Absonderung der Sexualität und die räumliche Entfernung der Sexarbeiterinnen bereiteten den Boden für die ersten Vorstellungen eines abgegrenzten Quartiers im modernen Teheran: eines Ortes, vergleichbar mit der historischen Kharābāt, am Rande der Stadt gelegen.

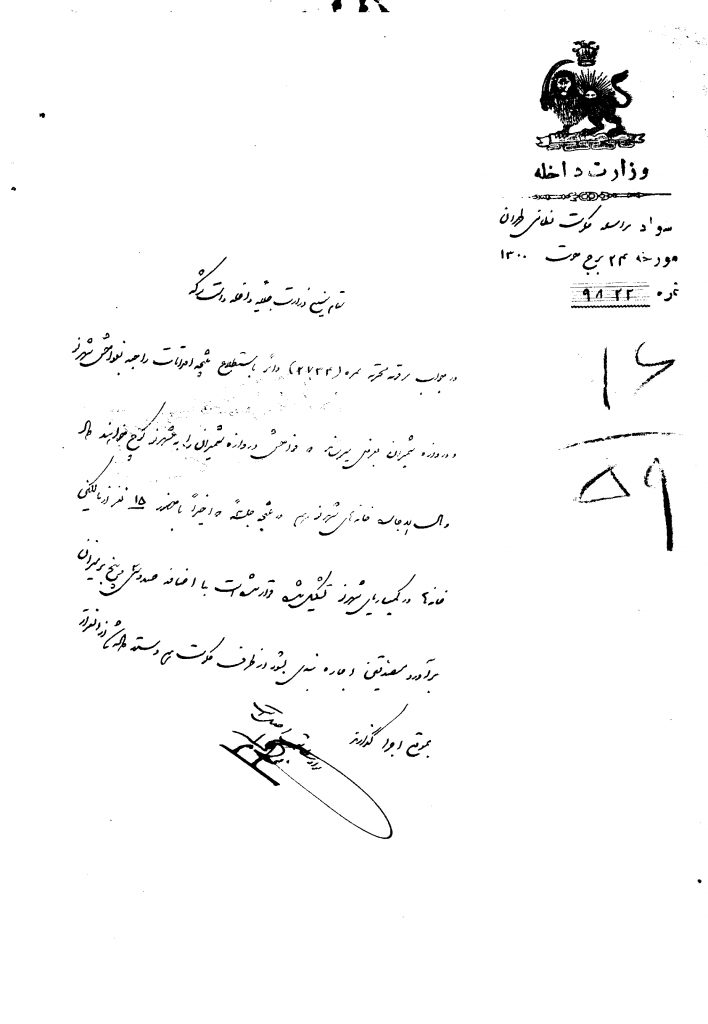

Eine Karte aus dem Jahr 1921 (Abb. 3) zeigt Teheran mit seinen Toren. Das Qazvīn-Tor (Darvāze-ye Qazvīn) befand sich nahe der Stadtgrenze. Außerhalb dieser bildete sich das zukünftige Rotlichtviertel. Es lag also noch nicht im Inneren der Stadt – man musste zuerst das Tor hinter sich lassen. Eine sehr interessante Aufnahme (Abb. 4) des Schweizer Piloten und Fotografen Walter Mittelholzer zeigt das Qazvīn-Tor und eine Frau, die auf einem Esel sitzt und in Richtung Kamera blickt, während mehrere Männer danebenstehen.

Abbildungsnachweis: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz / LBS_MH02-02-0095-AL-FL, http://doi.org/10.3932/ethz-a-000274544.

Der Staat verfolgte mit der Einrichtung des Rotlichtviertels mehrere Ziele gleichzeitig: die Eindämmung epidemischer Krankheiten, die moralische Verbesserung des Stadtbildes sowie die Regulierung männlicher sexueller Bedürfnisse innerhalb der modernen Stadt. Obgleich die Mehrzahl der Prostituierten im Qājār-Viertel lebten, zeigt ein Dokument aus der Stadtverwaltung (Abb. 5), dass Prostituierte aus allen Teilen Teherans in diesem neuen Viertel konzentriert werden sollten. Der Auftrag stammte aus dem Innenministerium und ordnete an, die Prostituierten vom Schemiran-Tor (Darvāze-ye Schemiran) nach Shahr-e No zu verlegen.

Im Jahr 1922 gründete der Staat offiziell das Rotlichtviertel und bereits 1926 wurde die Prostitution rechtlich verboten.10 Genau in diesem Widerspruch zeigt sich ein Paradox der frühen Moderne: Die Sexarbeiter:innen sollten einerseits an einem festen Ort konzentriert und zugleich aus dem öffentlichen Leben entfernt werden, andererseits erklärte man sie rechtlich zu Kriminellen und entzog ihnen jede Form von Rechten.

Besonders aufschlussreich ist eine Luftaufnahme Mittelholzers aus dem Jahr 1925 (Abb. 6). Dieser wollte den Schah-Garten (Bagh-e Schah) fotografieren, nahm dabei aber unbeabsichtigt auch das neue Viertel auf. Die Aufnahme macht deutlich, wie weit entfernt das Viertel damals noch von Teheran lag. Man erkennt größere und kleinere Häuser mit Gärten, die von einem zoroastrischen Perser namens Jamshid erworben und renoviert worden waren. Er beabsichtigte den Prostituierten zu helfen, indem er sie aus der Sexarbeit herausholen und ihnen andere Berufe ermöglichen wollte. Doch diese Idee blieb unverwirklicht und die Menschen arbeiteten weiterhin als Prostituierte. In Erinnerung an Jamshids Engagement wurde das Viertel lange Zeit auch als „Jamshid-Viertel“ bezeichnet.Aus wenigen erhaltenen Briefen damaliger Anwohner und Grundstücksbesitzer geht hervor, dass die Immobilienpreise im Viertel stark fielen, weil Prostituierte dort lebten. Viele Häuser blieben leer, abgesehen von einigen Bordellen. Manche frühere Eigentümer versuchten zurückzukehren, doch war dies nicht mehr möglich.11

Abbildungsnachweis: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz / LBS_MH02-02-0087-AL-FL, http://doi.org/10.3932/ethz-a-000274536.

Im Unterschied zum historischen Kharābāt, das in der persischen Dichtung als halb-mystischer Ort der Entgrenzung erscheint, war das moderne Rotlichtviertel kein poetischer Zufluchtsraum, sondern ein marginalisiertes Quartier, in dem „unmoralische“ Formen der Sexualität im Kapitalismus ihren Platz fanden. Shahr-e No fungierte als Heterotopie: Ein anderer Raum, der zwar existierte, jedoch bewusst an die Ränder der Stadt verbannt wurde.12

Zwischen Ekel und Mitleid: Erste literarische Spuren

„Lieber Mitreisender[…]. Hier beginnt die ‚Neue Stadt‘[…]. In dieser Stadt herrscht völlige Freiheit. Sie besteht aus zwei Straßen, mehreren Gassen und einigen Hundert Häusern. Diese Frauen, die halbnackt auf der Straße frei sprechen, lachen und schreien, sind alle Prostituierte. Jedes dieser Häuser gehört einer Prostituierten, die man ‚Anführerin‘ nennt. […] Ein Zuhälter läuft uns auf der Straße hinterher und sagt: „Kleine Mädchen von zehn bis zwanzig Jahren, dick, dünn, groß, klein, hell, dunkel, ich habe alles.““13

Hedayatollah Hakim Elahi, Journalist und Autor, veröffentlichte 1945 in einer Teheraner Zeitung seine ersten Beobachtungen über Shahr-e No. Zwischen 1945 und 1948 erschienen weitere Texte von ihm, die später auch in Buchform herausgeben wurden.

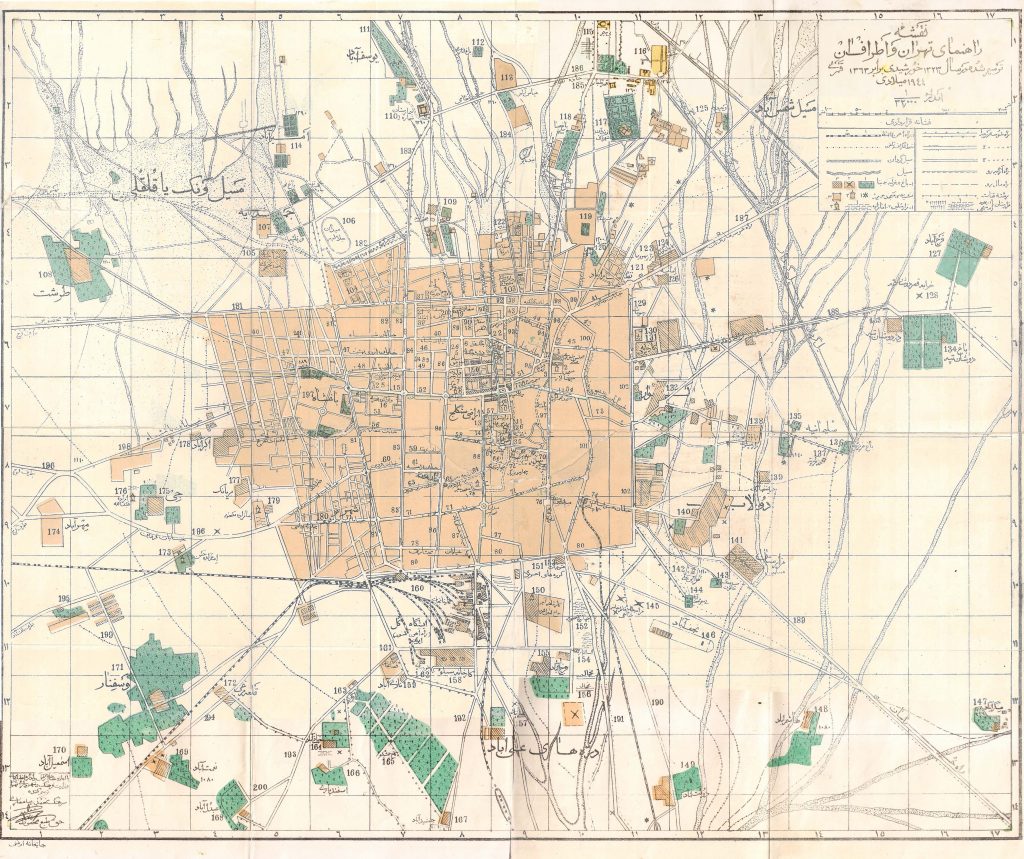

Er führt seine Leser:innen direkt nach Shahr-e No, ein bemerkenswerter Zugang. Seine Stärke liegt in der Darstellung eines Ortes, der bislang unsichtbar war. Nun kannte jede:r Teheraner:in das Viertel, weil es nicht mehr am Rand, sondern in der Stadt lag. Auf einer Karte von 1944 erscheint Shahr-e No im Südwesten Teherans (Abb. 7).

Shahr-e No taucht in diesen Jahren als ein Raum des absoluten Elends auf, der von Kinderprostitution, Gewalttaten und Messerstechereien geprägt ist. Tägliche sexuelle, körperliche und verbale Gewalt durch Männer und Kunden gehörte zum Alltag der Sexarbeiter:innen. Der Autor legt besonderen Nachdruck auf die körperliche Zerstörung, um die Gefährlichkeit des Ortes hervorzuheben. Krankheiten spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie erscheinen nicht nur als Bedrohung für die Sexarbeiter:innen, sondern für die ganze Stadt:

„Diese arme Frau, die so in eine Decke gewickelt und an die Mauer gesetzt worden ist, ist krank. Dieser widerliche Geruch, den du wahrgenommen hast, stammt von den infizierten Wunden ihres Körpers. Sieh genau hin: ihr ganzer Körper ist voller Löcher. Heute oder morgen wird sie sterben […]. Schauen Sie auf diesen Mann. Er steht mit dem Gesicht zur Wand, spielt an sich selbst und bindet sein Geschlecht, das durch die Wunden der Syphilis zerfallen ist. Er nimmt die blutigen, schmutzigen Wattebäusche von seinem Glied, wirft sie in den Abwasserkanal, und dieses Wasser gelangt schließlich in den Verbrauch der Stadtbevölkerung.“14

Seine Beschreibungen der Körper der Sexarbeiter:innen oder Kunden konzentrieren sich meist auf Ekel und Krankheit und setzten Prostitution mit diesen gleich:

„Ihre Hüften sind mit großen roten und weißen Pusteln bedeckt, und der Kontakt des Slips mit diesen sowie mit ihrem Schmutz hat eine tiefe Wunde verursacht.“15

Oder:

„Âbji Qamar sagte: „Prostitution ist wie Aussatz und Syphilis…““16

Der Körper der Prostituierten erscheint nicht in ihrer eigenen Stimme, sondern wird als Spiegel männlicher Wahrnehmung dargestellt- einer Wahrnehmung, die unaufhörlich zwischen Begierde und moralischer Verdammung schwankt:

„Wenn er von ihren farblosen Lippen und knochigen Wangen mit aufgetragenem Rouge einen Kuss nimmt, überkommt mich Übelkeit, und ein Zittern erfasst meinen ganzen Körper […]. Ihre Brüste sind wie Granatäpfel, die zerdrückt wurden und deren Inhalt herausgepresst ist- voller Falten, und es hängen nur zwei hässliche, verfallene, lange Hautlappen über ihren Rippen.“17

So wird dieser Körper zum paradoxen Schauplatz: zugleich Objekt des Begehrens und doch ausgestoßen, weil er die Grenze des Reinen überschreitet und das gesellschaftlich Erträgliche in Frage stellt.

Hakim Elahi ist einer der ersten Autoren, die über die Kinderprostitution im Rotlichtviertel schreiben. Das Buch wurde sogar Hasan gewidmet, einem zehnjährigen Jungen, der mit seiner Mutter und seinen Geschwistern im Viertel lebt und selbst als Prostituierte arbeitet. Er fotografierte Hasan und verwendete dessen Geschichte und Foto als einen starken, emotionalen Punkt für seine Leser:innen (Abb. 8).

Auch im Buch erzählt er von Karim, einem neunjährigen Jungen, der aus Isfahan nach Teheran kam, um seinen Onkel zu besuchen, aber am Terminal von einem Mann entführt, monatelang sexuell ausgebeutet und in Hammams an andere Männer „verkauft“ wurde (Abb. 9).

Elahi zeigt, wie im Viertel Kinderprostitution Teil des Geschäfts ist (Abb. 10). Trotzdem bleibt seine moralische Perspektive im Rahmen einer „befleckten“ oder „unbefleckten“ Körperlichkeit. Selbst wenn er über Kinderprostitution spricht, gelten Kinderkörper für ihn nur solange als „rettbar“, wie sie nicht „entweiht“ wurden. Selbst Habibe, ein zehnjähriges Mädchen, das zur Prostitution gezwungen wurde, bezeichnet er nach dem ersten sexuellen Kontakt als „verloren“. Hier zeigt sich, wie stark das Konzept von Reinheit und Unreinheit – beinahe sakral gedacht – den Diskurs über Körperlichkeit bestimmt.

Abbildungsnachweis: Hedayatollah Hakim Elahi, Ba man be Shahr-e No Biayid, Teheran, 1945, S. 39.

Elahi vertritt eine rückwärtsgewandte Moralvorstellung, die an den sozialromantischen Ton der persischen Romane der 1930er–40er Jahre erinnert. In dieser Strömung wurden soziale Probleme oft in naiven Bildern und moralisierender Sprache dargestellt. Daher richtet sich sein Text vor allem an die Politiker und beschreibt in einem intellektuellen Ton das Viertel als schmutzig und unmoralisch. Doch die Stadt konnte diesen Raum nicht völlig verdrängen. Sie konnte ihn ummauern, pathologisieren und stigmatisieren, aber nicht auflösen.

Vom marginalisierten Raum zum politischen Ort: Qalʿeh Zahedi

„Ich spreche von der dunklen Stadt der Übeltäter, der verfluchten Stadt der Getäuschten, einer vergessenen Stadt, die direkt neben uns liegt, mit einer bitteren und schmerzhaften Geschichte […]. Hinter den hohen Mauern dieser Stadt, unter dem schwachen Licht ihrer Lampen, gibt es Bewohner […] die dazu verdammt sind, zu leiden. Trauer strömt unaufhörlich vom Himmel dieser Stadt herab. Ihre Mauern, ihr Boden, ihre Pflastersteine und alles, was dort ist, zeigen Hässlichkeit und Schmutz […]. Hunderte unschuldiger Tauben sind gefangen. Sie wünschen sich, befreit zu werden.“18

So beginnt der sozialromantische Roman Ein Sonnenuntergang im berüchtigten Viertel von Mehdi Mashayekhi. Zu dieser Zeit war Shahr-e No bereits ummauert und wirkte wie eine kleine Burg inmitten der Hauptstadt. Oft wurde das Viertel „Qalʿeh Zahedi“ genannt, als eine Anspielung auf General Zahedi, der den amerikanisch-britischen Putsch von 1953 gegen den demokratisch gewählten Premier Mohammad Mossadegh angeführt hatte.Ein Foto von dem Tag des Putsches zeigt eine Frau neben mehreren Männern rund um ein Auto (Abb. 11). Zeitgenössische Berichte vermuten, dass es sich um eine Prostituierte handelte, die am 19. August 1953 mit Zuhältern und anderen Frauen auf die Straße ging, um den Schah und den Putsch zu unterstützen.19

Die meisten Sexarbeiterinnen hatten keine politische Stimme, sie wurden lediglich für die Zwecke der Herrschenden instrumentalisiert. Dennoch markiert dieser Moment eine Wende: Das Viertel sollte ab sofort unter strenger Kontrolle stehen. War Shahr-e No anfangs ein marginalisierter Ort für „unerwünschte“ Sexualität, so rückte er nun ins Zentrum des staatlichen Blicks, beaufsichtigt von Polizei und Verwaltung. Die Mauer trennte die „dunkle Stadt“ vom Rest Teherans und der Staat isolierte Sexualität, Krankheiten und soziale „Gefahren“ räumlich, um sie gleichzeitig kontrollierbar und verwaltbar zu machen.

Parallel dazu wuchs das Viertel an und wurde kapitalistischer strukturiert. Schon im Buch von Mashayekhi finden sich Beobachtungen einer hierarchischen Ordnung:

“Die Häuser der ersten Kategorie sind größer und lebendiger, sie haben Höfe und Heiz, sowie Kühleinrichtungen. In diesen Häusern leben junge Frauen, die gerade in die Neustadt gekommen sind; diese Häuser sind lebhafter und besser besucht. […] Das zweite Stockwerk verfügt über weniger Annehmlichkeiten, und dort leben Frauen, die schon länger in der Neustadt sind. Sie versuchen mit Make-up jünger zu wirken, und da die Burg immer voll ist, bleiben sie nicht ohne Kundschaft. […] Das dritte Stockwerk besteht aus warmen, brütenden Dachwohnungen oder engen, feuchten Kellern, in denen alte und kranke Frauen mit Syphilis leben […]. Die Häuser riechen nach Feuchtigkeit und Schmutz, und ihre Kundschaft besteht meist aus armen Arbeitern, Landbewohnern und alten Männern, die in die Stadt gekommen sind.”20

Das Viertel bot also eine gewisse Sicherheit und Struktur, die bei der Straßenprostitution fehlten. So erzählt eine Sexarbeiterin im Buch:

„Eines Tages stieg ich auf der Straße in ein Auto, das mich in die Wüsten außerhalb der Stadt brachte[…]. Sie missbrauchten mich auf verschiedene Weisen sexuell, tranken Alkohol und löschten das Feuer ihrer Begierden mit meinem Körper[…].21

Viele Frauen sahen deshalb in Shahr-e No trotz seiner Härte einen „sichereren“ Ort und betonten auch die wichtige Rolle von General Zahedi:

„Damals war die Burg sehr überfüllt. Jede Nacht gab es Messerstechereien, die Frauen wurden wie Lämmer geschlachtet. Aber jetzt ist es sicher, Zahedi hat es sicher gemacht. Diese Mauern hier hat er um die Burg gezogen; deshalb nennt man diesen Ort „Zahedis Burg.““22

Dieser Text stammt aus dem 1957 erschienenen Buch von Mahmud Zand-Moghaddam. Im Gegensatz zu den moralisierenden Romanen von Hakim Elahi und Mashayekhi, beschrieb er als Anthropologe sehr genau, was er sah und hörte und veranschaulicht damit die Entwicklung des Viertels:

„Die Burg hat zwei Straßen. Beide sind Sackgassen, parallel zueinander, unbefestigt und uneben. Auf der rechten Seite der Hājj-ʿAbd-al-Mahmūd-Straße gibt es siebzig Läden und hundertdreißig Häuser, zehn bis zwölf davon zweistöckig, dazu fünf Sackgassen. Auf der linken Seite etwa dreißig bis vierzig Läden, ungefähr zweihundert Häuser und fünf bis sechs Gassen. Die Luft in den Gassen ist durchzogen vom scharfen, dichten Geruch der offenen Abflussrinnen voller Urin. […] Auf der rechten Seite der Qavām-Straße befinden sich zwanzig Läden und hundertzwanzig Häuser, zwanzig davon zweistöckig, und auf der linken Seite vierundzwanzig Läden und mehr als hundert Häuser, meist zweistöckig. […] Die Türen sind aus Holz, selten aus Eisen; über den meisten Eingangstüren gibt es ein Guckloch, um den Öffnenden zu beobachten und zu kontrollieren. Die Höfe sind mit Ziegeln gepflastert, mit einem Wasserbecken und manchmal einem Springbrunnen. […] Jedes Zimmer ist der Arbeitsplatz einer Frau des Hauses. In der Ecke des Zimmers steht ein Bett, darauf eine schmutzige Matratze, schleimig wie Morast. Der Fußboden ist mit einem Teppich, einem Kelim oder einfach nackt bedeckt. […] An den Wänden hängen bunte Umschläge von Wochenzeitschriften.“23

Aus seinem Buch erfahren wir, dass das Viertel nun eine Polizeistation, ein Gesundheitszentrum, ein Theaterhaus sowie mehrere Läden und Kneipen hat. Dies zeigt einerseits seine Bedeutung für die städtische Wirtschaft, andererseits den Versuch des Schah-Regimes, den Ort zu kontrollieren. Hier verdichten sich Machtmechanismen: Die Polizei diszipliniert und überwacht, das Gesundheitszentrum macht die Körper der Sexarbeiter:innen zum Objekt der Kontrolle. Der Arzt im Gesundheitszentrum erzählt, wie diese Kontrolle funktioniert:

„Am Anfang wollten sie uns nicht besuchen, doch als sie gesehen haben, was mit Syphilis passiert, kamen sie häufiger, fast täglich 60–70 Frauen. Vier oder fünf davon sind krank. Monatlich kommen außerdem etwa hundert Frauen mit Gonorrhoe, zwanzig Prozent in akuter Form, der Rest chronisch. […] Viele Frauen kommen auch deshalb nicht zu uns, weil wir sie, wenn sie krank sind, nicht arbeiten lassen. Das ist für sie furchtbar, da viele Schulden haben oder süchtig sind und täglich Geld brauchen. […] Das größte Problem sind die Straßenprostituierten. Sie stehen nicht unter unserer Kontrolle, und es gibt sehr viele von ihnen.“24

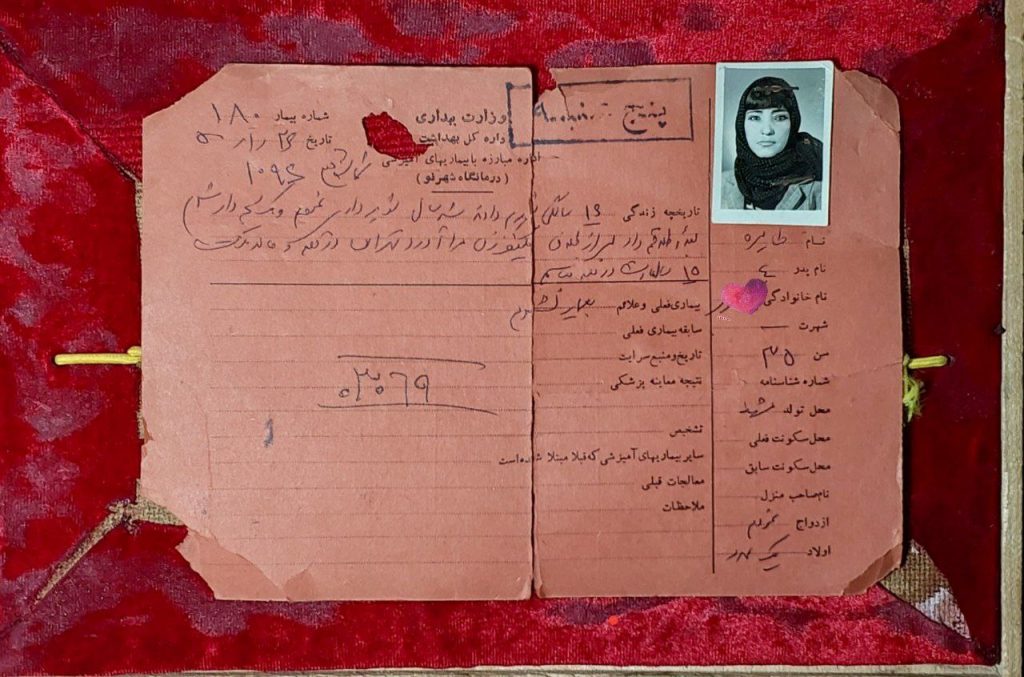

Laut dem Arzt erhielten Sexarbeiterinnen seit 12 Jahren Gesundheitskarten. Ungefähr 6.000 Karten wurden bis 1957 erteilt; 4.500 Karten waren bereits nicht mehr aktiv. Die Sexarbeiterinnen waren entweder verstorben oder aus dem Rotlichtviertel verschwunden. Das bedeutet, dass noch 1.500 Sexarbeiterinnen im Rotlichtviertel aktiv waren und ihre Karten hatten. Die Karten enthalten Name, Geburtsdatum, bekannte Krankheiten, Adresse und sogar die „Lebensgeschichte“ jeder einzelnen dokumentiert. Der Autor hat einige Beispiele dieser Lebensgeschichten in seinem Buch veröffentlicht.25

Die aufgeführten Fälle zeigen unterschiedliche Wege, auf denen Frauen nach Shahr-e No gelangten. Einige wurden durch familiäre Konflikte oder Armut dorthin getrieben, andere durch Zwang oder Täuschung. In einem Fall wurde eine junge Frau im Umfeld von Shahr-e No geboren und wuchs dort auf. Mehrere Frauen flohen auch aufgrund von Spannungen mit Eltern, Stiefmütter oder Ehemännern. Einem Fall erwähnt eine taube Frau, was auf zusätzliche soziale Verwundbarkeit hinweist.

Eine Gesundheitskarte (Abb. 12) erzählt die Lebensgeschichte von Tahereh:

“Mit 16 Jahren wurde ich verheiratet. Drei Jahre lebte ich in der Ehe und bekam ein Kind. Danach ließ er sich von mir scheiden. Nach der Scheidung brachte mich eine Frau nach Teheran in die Q’aleh, wo ich nun seit 15 Jahren bin.“

Solche Einträge sind einzigartig, weil sie nicht von außen sprechen, sondern die Frauen selbst, wenn auch in knapper, registrierender Form, ihre Biografien sichtbar machen.

Befreiung aus der Burg und Reinigung des Körpers

Anfang der 1960er Jahre bestand Shahr-e No bereits seit vierzig Jahren, war im ganzen Iran bekannt und räumlich von der Stadt getrennt. Es beherbergte etwa 3.000 Sexarbeiterinnen und war nach wie vor äußerst unbeliebt bei den Anwohnern Teherans.

In einer Reportage der Etelaat-Zeitung vom 18. Juni 1964 (Abb. 13) wird berichtet, dass weiterhin mehrere Petitionen von Bewohnern im Südwesten Teherans gegen Shahr-e No eingingen. Titel wie „Eintritt durch das Tor der außerhäuslichen Stadt“ oder „Hier ist das schwarze Haus der Verkäufer der Ehre und Händler des Menschen“ offenbaren den moralisch aufgeladenen Blick auf das Viertel.

Der Kontrast zwischen dem von Männern frequentierten, angenommen und überfüllten Viertel und den kritischen, abwertenden Darstellungen zeigt einen Widerspruch in der Gesellschaft. Shahr-e No war nicht nur ein geographischer Ort, sondern ein Symbol, das die Ambivalenzen der modernen iranischen Sexualität sichtbar macht. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit sowie zwischen Faszination und moralischer Ablehnung spiegelt sich auch in zahlreichen Film-Farsi-Produktionen jener Zeit wider.

“Filmfarsi” (Persischer Film) ist ein Begriff für die iranischen Mainstream-Filme der 1940er bis Ende 1970er Jahre. In vielen dieser Filme wiederholt sich ein klischeehafter Plot: Eine Tänzerin, Sängerin oder Prostituierte lebt unglücklich und verachtet ihre eigene Profession. Dann verliebt sie sich in einen „Luti“ (Volksheld/patriarchale Figur), der sie am Ende „rettet“. Schließlich wendet sich die fehlbare Frau von ihrem „sündigen“ Leben ab. Diese Frauenfiguren sind stets armselig und abhängig von der Hilfe eines Mannes. In diesen Filmen erscheint nie eine Szene aus Shahr-e No selbst; jedoch bleibt spürbar.

Zwei Aspekte sind hier besonders auffällig: Erstens wird die Frau stets „gereinigt“- sie soll ihre Vergangenheit und ihre Sünden hinter sich lassen. Dies geschieht häufig in einer symbolischen Szene, in der sie gemeinsam mit dem Helden ein religiöses Heiligtum betritt und dort ihre Seele reinigt. Zweitens erfolgt die Rettung der Frau aus Shahr-e No oder ihrem „sündigen“ Leben stets durch den Luti, der als patriarchale, heroische Figur die Ordnung wiederherstellt. Diese Darstellung steht im Gegensatz zu einem der bekanntesten Werke über Shahr-e No: Tuti, ein Roman von Zakaria Hashemi26, der 1977 auch als Film erschien (Abb. 14).

Tuti (eine Sexarbeiterin), die von einer „Krankheit“ gezeichnet ist, verliebt sich in Hashem, und auch er fühlt sich zu ihr hingezogen. In Tuti ist das klassische Filmfarsi-Motiv (das Retten der Frau aus dem Viertel) zwar vorhanden, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Der männliche Protagonist Hashem ist keine heroische Figur, sondern ein realer, fehlerhafter Mensch. Der iranische Mann in Tuti ist selbst verloren und gefangen in Begierden, Irrtümern und Schwächen. Obgleich Hashem am Anfang wie die typische Männerprotagonisten wirkt, merken wir im weiteren Verlauf, dass er selbst „abjektiert“ wird, da seine Unfähigkeit und seine Triebe die traditionellen Machtstrukturen unterlaufen. Genau hier bricht der Film mit der patriarchalen Tradition des Filmfarsi.

Was Roman und Film besonders macht, ist die Distanzierung von einer moralisierenden Darstellung und die ehrliche Erzählung über Shahr-e No aus der Perspektive zweier junger Männer, die dort viel Zeit verbringen. Jedoch gelingt es letztlich in Tuti nicht über das einfache Schema von Abscheu (Krankheit, Prostitution) und Mitleid (gegenüber der armen Frau) hinauszugehen.

Das Motiv der “Reinigung” der Sexarbeiterin findet sich auch in der verbotenen Geschichte Frauen ohne Männer27, (im 2009 von Shirin Neshat verfilmt), jedoch in radikal veränderter Form: Die Figur Zarrin, eine Sexarbeiterin aus Shahr-e No, sieht plötzlich alle Männer (ihre Kunden) gesichtslos, verlässt das Viertel und geht in ein Hammam. Dort wäscht sie ihren Körper so heftig und so lange, bis sie stark blutet. Erst dann fühlt sie sich wieder sauber. Während die Frau in den Filmfarsis immer einen Mann braucht, um „gerettet“ zu werden, benötigt Zarrin keinen männlichen Retter. Die Reinigung ist nicht seelisch, sondern körperlich – Zarrin wäscht sich bis zur Selbstverletzung, sie weint bis sie fast erblindet. Das blutige, intensive Waschen symbolisiert nicht nur eine körperliche Reinigung, sondern auch eine Abgrenzung von der als „ekelhaft“ wahrgenommenen Welt der Kunden und der patriarchalen Kontrolle. Die körperliche Realität stellt sich gegen die patriarchalen Moralwerte, wie man sie in Filmfarsis sieht. In Parsipurs Text wird auch der Ekel nicht dem Körper der Frau zugeschrieben (wie in Hakim Elahis Text), sondern den männlichen Körpern. Hier werden die Körper der Männer als ekelhaft und gesichtslos beschrieben und nicht die Körper der Frauen. Damit erhält die Sexarbeiterin eine Subjektivität, während die Männer anonym und gleich bleiben.

Über die Zensur hinaus: Alltag, Räume und Körper

Im Film Tuti spielt die Mehrheit der Szenen in geschlossenen Räumen, und man sieht kaum das Viertel selbst. Es gibt nur wenige Bilder aus dem Viertel am frühen Morgen, wenn es fast leer ist, und eine zu Beginn des Films, in der Bahman und Hashem am Abend durch das Nordtor das Viertel betreten.28

Zakaria Hashemi selbst betont in einem Interview29, wie schwierig es war, in Shahr-e No zu drehen: nicht nur wegen der Konflikte mit den dortigen Männern, sondern auch aufgrund der Zensur.

Denn die Zensur und Kontrolle rund um Shahr-e No war streng. Der Geheimdienst des Schahs, SAVAK, überwachte das Viertel rigoros und zensierte jede Form von Darstellung. Wenn Polizisten eine Kamera entdeckten, wurde diese ausnahmslos sofort zerstört. Ein prägnantes Beispiel dafür ist der bekannte Dokumentarfilm Qalʿeh von Kamran Shirdel. Der Film wurde 1966 im Auftrag der iranischen Frauenorganisation produziert, jedoch mitten in den Dreharbeiten verboten und die Filmrollen beschlagnahmt. Jede Art von filmischer Darstellung des Viertels war streng untersagt.

Davud Rustai, der in den 1970er Jahren den ebenfalls verbotenen Film Eine Burg mit roten Mauern in Shahr-e No drehte, berichtet, dass er sich eine Genehmigung von den Behörden des Geheimdienstes einholen musste und die Erlaubnis zum Dreh des Films zwar erhielt, jedoch unterschreiben musste, dass der Film niemals öffentlich gezeigt werden würde, weshalb er bis heute unveröffentlicht ist. In dem Dokumentarfilm über Rustai Qasri Ba Divarhaye Qermez, 202130, werden dennoch einige Szenen seines Films gezeigt, allerdings weiterhin zensiert.

Trotzdem ist Rustais Arbeit von großer Bedeutung: Erstmals dokumentierte er sowohl Innenräume als auch Straßen und öffentliche Plätze des Viertels. Diese bewegten Bilder vermitteln eine realistische Darstellung von Shahr-e No auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung und eröffnen einen seltenen Einblick in das Leben und die urbane Struktur des Viertels.

Der Film eröffnet Momente, die zuvor nur aus schriftlichen Beschreibungen bekannt waren, und macht das Alltagsleben der Prostituierten unmittelbar erfahrbar. Er zeigt sie in ihren Räumen, bei ihrer Arbeit und ihrem Leben und vermittelt so ein lebendiges, direktes Bild des Viertels und seiner Bewohnerinnen.

Bemerkenswert ist, dass die Räume moderner und vielfältiger erscheinen, als es Texte oder sogar der Film Tuti nahelegen. Das Publikum bildet ein breites, heterogenes Spektrum: Studenten, Arbeiter, Angehörige der Mittelschicht, aber auch Kunden aus Nachbarländern und aus entfernteren Regionen.

Die Frauen wirken in diesen Aufnahmen wesentlich stärker und selbstbestimmter, als es in anderen Filmen oder Narrativen der Fall ist. Sie sind vielfältig dargestellt: Frauen, die im Bett liegen und gleichzeitig Männer einladen (22:31). Frauen, die laut rufen: „Macht euer Geld bereit…“ (22:36). Man sieht, wie sie die Ordnung der Räume selbst aufrechterhalten. Die Aufnahmen dokumentieren die Beziehungen zwischen Frauen und Kunden, von öffentlichen bis zu privaten Räumen (23:40), sowie Details von Zahlungen und den Routinen ihres Lebens als Sexarbeiterin (26:12).

Die Madames haben die volle Kontrolle über das Viertel (28:35). Man sieht Mütter, ältere Frauen, sehr junge Frauen, sogar religiöse Frauen mit Kopftuch (30:55), die arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern oder ihre Töchter, die ebenfalls als Prostituierte tätig sind, zu schützen. Die Szenen zeigen vor allem das Geschäft mit den Körpern der Frauen. Ein kapitalistischer Raum, in dem kaum Platz für Moral oder romantische Geschichten bleibt; alles dreht sich um Geld. Dadurch vermittelt der Film ein realistischeres Bild des Lebens der Frauen: Härter und vulgärer, aber zugleich lebendiger, als es literarische Beschreibungen nahelegen (32:18). Besonders bedeutsam ist die Szene, die Rustai mit versteckter Kamera drehte und die Straßen des Viertels als physische Räumlichkeit zeigt. Während in der Eröffnungsszene von Tuti das Viertel theatralisch inszeniert wird, wirkt Rustais Darstellung neutral, naturalistisch und dokumentarisch. Daher zählt sie zu den wertvollsten dokumentarischen Archivaufnahmen von Shahr-e No (37:44).

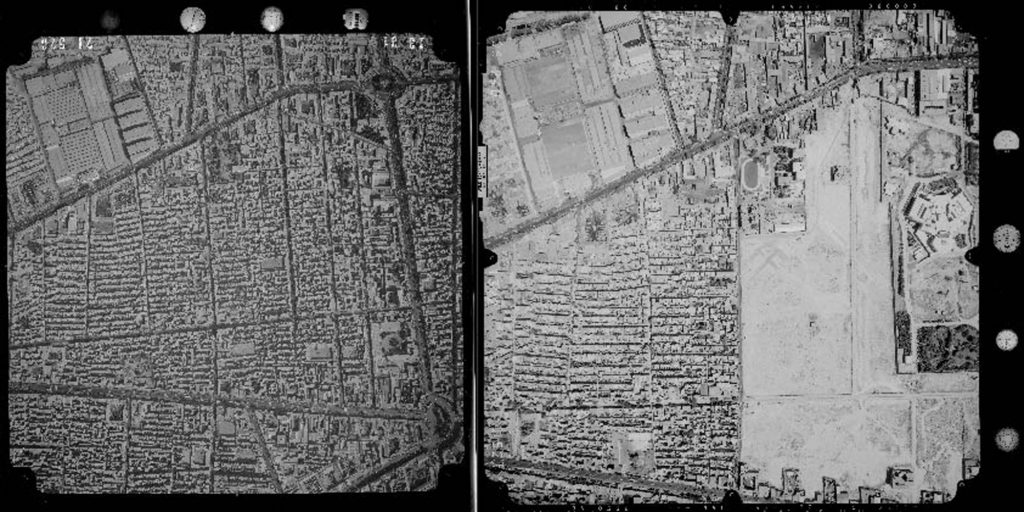

Auf einer Karte von Teheran (Abb. 15) erkennen wir die alte Stadtgrenze und die enorme Entwicklung und Ausbreitung der Stadt. Zwar liegt Shahr-e No inmitten der Stadt, doch ist der Name des Viertels bemerkenswerterweise nicht auf der Karte verzeichnet. Das führt uns zu den wahrscheinlich wichtigsten visuellen Spuren des Viertels: der Fotoserie von Kaveh Golestan31

Die Fotografien von Golestan stellen nicht nur die bekanntesten Zeugnisse von Shahr-e No dar, sondern gelten zugleich als ästhetisch anspruchsvolle und gleichzeitig realistische Darstellungen des Rotlichtviertels und seiner Frauen auf dem Höhepunkt seiner Existenz.

Ohne offizielle Genehmigung begab sich Golestan mit seiner Kamera in dieses abgeschottete Viertel und begann, dort Fotos aufzunehmen. Zwischen 1975 und 1977 verbrachte er insgesamt eineinhalb Jahre damit, 61 Aufnahmen anzufertigen oder, wie er es selbst formulierte, 61 Porträts der Frauen.

Die Fotografien zeichnen sich vor allem durch die enge Verknüpfung von Körpern und Räumen aus. Die Frauen werden nicht isoliert, sondern stets in ihren räumlichen Umgebungen gezeigt: In Zimmern, auf Betten, neben Wänden, in Wartebereichen oder auf den Straßen. Die Räume selbst wirken oft dunkel, eng, beschädigt oder schmutzig mit abgenutzten Möbeln, unordentlichen Betten, zerrissenen Wänden oder Taschentüchern auf dem Boden. Dennoch füllen die Frauen diese Räume mit Leben und Präsenz. Jede von ihnen bringt ein Stück Individualität in die Umgebung ein: Eine Frau liegt entspannt auf dem Bett, eine andere hält eine Katze in den Armen, wieder eine andere sitzt halbnackt in einem Zimmer voller Filmplakate und wechselt ihre Klamotten. Auch die Außenräume des Viertels werden sichtbar, wo die Drogenabhängigen auf dem dreckigen Boden sitzen, oder Kunden auf der Straße Prostituierte ansprechen.

Golestan nutzt das Porträt-Format und betont damit vor allem die „Subjektivität“ der Frauen. Er stellt sie nicht lediglich als Objekte, als (kranke) Körper oder Seelen dar, die gerettet oder vernichtet werden müssen. Dies ist durch das Format des Porträts, welches den Fokus auf den Menschen legt und durch Beleuchtung, künstlerische Rahmung, und der Verbindung zwischen Figuren und Umgebungen, ein lebendiges Bild der Frauen erstellt.

Auf einer Aufnahme sitzt eine Frau in einem düsteren Raum. Ihr Kopf ist an die Wand gelehnt und das Licht einer unsichtbaren Quelle erhellt nur ihr erschöpftes Gesicht. Die Laterne im Zimmer bleibt dunkel- ein starkes Symbol für Einsamkeit und Leere. Durch diese „Enge“ in der Darstellung der Räumlichkeit und der sich darin befindenden Körper,betont Golestan die Unterdrückung der Frauen, die gleichzeitig finanziell und sexuell geschieht.

Auch das Motiv der „wartenden Frauen“ verweist auf den Zusammenhang zwischen Kunden, dem Verkauf des Körpers und dem Geldverdienen. Diese Beziehung wird auch durch die äußeren Lichtquellen, die Türen und die Frauen sichtbar, die, meist vor den Eingängen sitzend, auf ihre Kunden warten. Golestan zeigt zudem die älteren Frauen, die Madams, in halbprivaten Räumen, ähnlich wie in den Aufnahmen von Rustai, wo die Frauen Pfandgegenstände verkaufen, miteinander sprechen oder essen.

In Golestans Serie werden die nackten Körper von Frauen sichtbar, an denen sich Spuren von Gewalt und ständiger sexueller Verfügbarkeit erkennen lassen. Die Darstellung dieser Körper unterscheidet sich jedoch deutlich von der erotisierten Darstellung weiblicher Nacktheit: Das liegt sowohl an den Körpern selbst als auch an der Beleuchtung und der ästhetischen Herangehensweise. Golestan vermeidet eine voyeuristische Perspektive – die Frauen posieren nicht für erotisierte Bilder, sondern treten als Subjekte auf. Die Porträts betonen ihre Lebendigkeit, ihre Vielfalt, ihre Art, den Raum einzunehmen und zugleich durch ihn geprägt zu werden. Selbst in den kleinsten, schmutzigsten und chaotischsten Zimmern bleibt spürbar, dass es Lebensräume sind – Räume, in denen Langeweile, Gewalt und Trauer ebenso präsent sind wie Momente von Nähe, Gemeinschaft und Alltäglichkeit.

Der Tag, an dem Shahr-e No brannte

„Rauch, Staub, Geschrei und Lärm! Zwei Häuser brennen. Aus Türen und Fenstern schlägt Rauch hinaus. Eine aufgeregte, erschrockene und erschütterte Menschenmenge hat sich versammelt, sie sind herbeigekommen, um zuzusehen. Aus einem Haus treten Frauen heraus, mit zerfetzter Kleidung, barfuß, hustend und mit schwärzlichem Gesicht. Noch nicht ganz draußen, werden sie vor dem Haus von einer Männergruppe aufgehalten. Die Männer schlagen sie mit Fäusten, Gurten und Holzstöcken. […] Eine blutverschmierte Frau schreit: „Was ist passiert? Ist der gestrige Kunde heute plötzlich religiös geworden?.““[32

Es handelt sich um die Eröffnungsszene eines verbotenen und nie realisierten Drehbuchs des bekannten iranischen Filmemachers Bahram Beyzai. Er wählte in seiner filmischen Inszenierung die Brandstiftung des Viertels als zentrale Szene seines Films. Im Februar 1979, kurz vor dem Sieg der iranischen Revolution, wurde das Teheraner Rotlichtviertel Shahr-e No von revolutionären Kräften angegriffen und niedergebrannt. Es erscheint merkwürdig, dass dieser Tag und der Brand von Shahr-e No selten reflektiert werden, als ob sie aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht worden wären. Dennoch gibt es einige visuelle Spuren dieses Tages, die erhalten geblieben sind.

Eine der wichtigsten Dokumentationen dieses Tages sind die Fotografien von Kamran Shirdel.33

Seine Bilder zeigen vor allem Feuer und Rauch und verbreiten eine melancholische, düstere Atmosphäre. Sie zeigen Gruppen von Männern, die auf das Geschehen blicken, als sei es ein Schauspiel- doch wird kein Theaterstück, sondern die Verbrennung eines ganzen Stadtviertels vorgeführt.

Die Bildauswahl wirft die Frage auf, was mit jenen Frauen geschah, die wir aus den Texten Zakaria Hashemi oder aus den Fotografien Kaveh Golestans kennen. Auffällig ist eine Leerstelle in Shirdels Aufnahmen: Die Abwesenheit der Sexarbeiter:innen. Während Shirdels Bilder den brennenden Raum dokumentieren, thematisiert Beyzais Drehbuch die Zerschlagung der Körper. In beiden Dimensionen von Raum und Körper, wird die Vernichtung als Ausdruck kollektiver Wut sichtbar.Genaue Informationen fehlen zwar, doch es ist klar, dass viele Sexarbeiterinnen im Viertel blieben, mehrere verletzt wurden und einige ums Leben kamen. Das wissen wir aus einem bedeutenden Dokumentarfilm, Tapesh-e Tarikh (1979)34. Der Film zeigt die letzten Tage und Wochen vor der Revolution im Iran. Ein kleiner Teil des Films, fast am Ende, berichtet kurz über die Brandstiftung im Viertel. Dennoch sind diese Filmaufnahmen heute äußerst wichtig, da sie das Viertel sehr kurz nach der Brandstiftung zeigen. Man sieht die halb verbrannten Häuser, die schmutzigen Straßen und die verlorenen Sexarbeiter:innen. Es gibt auch Interviews mit einigen Frauen und Männern des Viertels; sie erwähnen, dass mehrere religiöse Männer das Viertel in Brand gesteckt hätten. Die Frauen wirken schockiert, voller Angst um ihre Zukunft und sogar um ihre Existenz. Der Grund wird schnell deutlich, wenn der verbrannte Körper einer Sexarbeiterin gezeigt wird, der von mehreren Männern auf die Straße getragen wird. Diese Szene wurde auch vom iranischen Magnum-Fotografen Abbas Attar fotografiert.

Es ist ein Bild brutaler Gewalt mit zugleich epischer Wirkung. Die deformierte, entstellte Gestalt der Frau kontrastiert scharf mit den entschlossenen Bewegungen der Männer, deren Gesichter offen und ausdrucksvoll bleiben. Doch das, was sichtbar wird, ist nicht der stigmatisierte Körper aus Literatur oder Filmfarsi, sondern der reale, verbrannte, gesichtslose Körper, ein Opfer sinnloser Gewalt, dessen Existenz auf barbarische Weise ausgelöscht wurde. Hier wird deutlich, dass Vorstellungen von Reinheit und Körperlichkeit eine zentrale Rolle spielen. Der weibliche Körper, über Jahrzehnte als „krank“ und „schmutzig“ stigmatisiert, erscheint erst im Moment der Verbrennung als „rein“ genug, um das Viertel zu verlassen. Die Vernichtung des Körpers und die Zerstörung des Ortes bilden zwei Seiten derselben symbolischen Handlung: der Auslöschung eines Raumes männlicher Begierden und gesellschaftlicher „Sünden“.

In den Monaten nach diesen Ereignissen wurde Shahr-e No schließlich von den Bulldozern der neuen Regierung endgültig zerstört. Ein Foto einer unbekannten Fotograf:in zeigt den direkten Blick einer verschleierten Frau in die Kamera, während sie vor den Ruinen ihres zerstörten Hauses steht (Abb. 16). Dieses Bild bewahrt etwas, das die Revolution auslöschen wollte: die Erinnerung an Körper und Räume, die nicht nur physisch, sondern auch symbolisch vernichtet werden sollten.

Ein Vergleich des Viertels vor und nach seiner Zerstörung (Abb. 17) macht deutlich, dass die Vernichtung des gesamten Viertels wie ein Krater erscheint – ein Krater auch im kollektiven Gedächtnis der Iraner:innen. In diesem Sinne zielte die Revolution nicht nur darauf ab, ein Viertel zu zerstören, sondern eine ganze „Schande“ aus der Geschichte zu tilgen.

Die Spuren kehren zurück

Es hat nicht lange gedauert, bis sich Spuren von Shahr-e No zeigten, und die Gesellschaft, entgegen ihrem Willen zu vergessen, gezwungen war, sich zu erinnern.

Nach der Revolution konnte Kamran Shirdel seinen bereits im Jahr 1966 verbotenen Film Qalʿeh35 erst 1981 fertigstellen. Der Film ist den „in ihrer Unschuld Dahingeschiedenen“ gewidmet und positioniert sich moralisch klar: Er kritisiert sowohl die Unterdrückung und Ausbeutung der Frauen im Viertel während der Schah-Zeit als auch die Gewalt der Revolutionäre, die die Frauen verbrannten und das Viertel zerstörten.

Die Erinnerungen an Shahr-e No werden in diesem Werk schnell wieder abgerufen: Fotos von Golestan, Zeitschriftenartikel aus der Schah-Zeit, verbotenes Filmmaterial aus den 1960er Jahren und, am wichtigsten, die Stimmen der Frauen selbst. Während Shirdel den Film fertigstellte, existierte Shahr-e No nicht mehr. Doch die Stimmen bewahren die Lebensgeschichten dieser Frauen, wertvolle Spuren einer Vergangenheit, die erst kurz zuvor ausgelöscht worden war.

Der Film beginnt mit der Stimme einer Lehrerin aus der Schah-Zeit, die in offizieller Sprache über den Fortschritt und die „schöne Zukunft des Irans“ spricht. Später unterbricht Shirdel die Stimme der Lehrerin und überlässt den Sexarbeiterinnen selbst das Wort. Die Frauen erscheinen nicht in ihrem Viertel, sondern in einer Schulklasse, wo sie lernen zu lesen und zu schreiben.

Die Erzählungen der Frauen sind vielfältig, doch kreisen sie um wiederkehrende Motive: Verkauf durch Ehemänner oder Verwandte, Zwangsheirat, Betrug durch Fremde, Verlust der Familie, Gewalt, Kinder, die versorgt werden müssen, Einsamkeit und Stigmatisierung. Besonders eindrücklich sind die Berichte von Frauen, die schon als Kinder ins Viertel gebracht wurden, sowie Shirdels eigene Aufnahmen einer Zwölfjährigen, die unter Tränen um Hilfe bittet. Auch Kinderprostitution wird thematisiert: Mütter verkaufen ihre Kinder für eine Nacht, um zu überleben. Andere Stimmen berichten von jahrzehntelanger Gefangenschaft im Viertel, von Drogensucht, Krankheit und vergeblichen Hoffnungen.

Shirdel verzichtet bewusst auf die eindeutige Verbindung zwischen Bild und Stimme. Er zeigt die Sexarbeiterinnen in einer anderen Umgebung, oft ohne direkte Zuordnung zur Erzählung, wodurch ein Mosaik von Stimmen entsteht, das eher für die kollektive Erfahrung als für das individuelle Schicksal steht.

Am Ende zeigt Shirdel eine der eindringlichsten Realspuren von Shahr-e No: Eine verschleierte Frau, die auf dem schmutzigen Boden einer Straße sitzt. Damit schließt der Film mit einem stillen, aber umso stärkeren Bild – der Spur einer Welt, die ausgelöscht wurde, und einer Vergangenheit, die dennoch weiterlebt. Der Film endet schließlich mit dem Wort „Na Tamam“ – „unfertig“. Dieses Schlusswort verweist auf ein zentrales Thema des Erinnerns in der Stadtgesellschaft: Die Spuren von Shahr-e No bleiben unabgeschlossen, bruchstückhaft und zugleich unvergesslich. Wie das aktuelle Foto von Sadaf Tabatabei, welche eine noch übrig gebliebene Mauer vom Rotlichtviertel in Teheran zeigt36 (Abb. 18).

Die Spuren kehren immer wieder zurück, unabhängig davon, ob die Regierung oder die Gesellschaft dies will.

Biografie

ANOUSHIRVAN (ANOUSH) MASOUDI ist Künstler, Autor und Kurator aus dem Iran, lebt und arbeitet in Deutschland. In seinem praxisbasierten Promotionsprojekt, untersucht er, wie underground und amateurhafte Videopraktiken im postrevolutionären Iran eine Gegen-Visualität und counter memory erzeugen. In seinen künstlerischen Arbeiten, experimentiert er gerne mit Amateurmaterialien, persönliche VHS-Kassetten und Propagandabilder, um die politische Ästhetik von Bildern und die Repräsentation von Sexualität als Feld zwischen Unterdrückung und emanzipatorischer Kraft zu erforschen.