Der sogenannte Schwerbelastungskörper in Berlin-Tempelhof lässt sich als Funktionsfragment begreifen – errichtet zur Prüfung des Untergrunds für die von den Nationalsozialisten geplante Umgestaltung Berlins, zurückgeblieben als Totgewicht. Die geologischen Untersuchungen an dieser Struktur lieferten die vermeintlich wissenschaftliche Legitimation für das städtebauliche Großprojekt „Germania“. So erscheint der Schwerbelastungskörper als doppelter Überrest: materiell als architektonisch-materialisiertes Zeugnis einer erloschenen Funktion, ideologisch als Echo einer städtebaulichen Vision, die tief in jene ausbeuterischen und im Wortsinn boden- und körperbelastenden Herrschafts- und Gewaltstrukturen des NS-Regimes eingeschrieben war. Dieser Artikel nähert sich dem Schwerbelastungskörper aus designwissenschaftlicher und architekturhistorischer Perspektive und begreift ihn somit als Spur, die nicht auf ein Ende zuläuft, sondern durch Brüche und Zwischenräume führt.

„Die Vernunft hat ein solches Gebäude schon längst als eine bösartige Zelle der Geschichte diagnostiziert. Lassen wir es weiter stehen, vermehren sich möglicherweise unbemerkt seine Zellen. Sie können aber nicht herausgeschnitten werden, ohne daß es blutet.”1

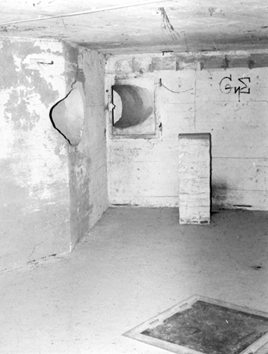

Der Schwerbelastungskörper in Berlin-Tempelhof (Abb. 1) ist ein Bauwerk, das sich herkömmlichen architektonischen Kategorien entzieht. Errichtet 1941, sollte er prüfen, ob die Tragfähigkeit des Berliner Mergelbodens für den monumentalen Triumphbogen ausreichen würde, den Albert Speer (1905 – 1981) im Rahmen der Umgestaltung Berlins in „Germania” zu errichten plante. Heute steht er als massiver Zylinder aus Beton im Stadtraum. In seiner monumentalen Schwere, mehr Masse als Form, liegt der Bau wie eine offene Wunde im Stadtgefüge: sichtbar, aber schwer zu lesen.

Trotz seiner physischen Präsenz bleibt der Schwerbelastungskörper im wissenschaftlichen Diskurs weitgehend unbeachtet. Abgesehen von einer 2005 vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg und dem Verein Berliner Unterwelten e. V. herausgegebenen Broschüre sowie der Dissertation Heavy Load-Bearing Modernity (Los Angeles 2021) des Germanisten Paul Kurek, der einen kulturgeologischen Zugang zum Bauwerk entwickelt, erscheint er in Studien zur nationalsozialistischen Stadtplanung höchstens als Randnotiz.2 Diese Leerstelle ist aufschlussreich, da sie auf die Schwierigkeit verweist, ein Objekt zu lesen, das zwischen Technik, Ideologie und Material oszilliert.

Gerade deshalb ist eine designwissenschaftliche und architekturhistorische Analyse des Schwerbelastungskörpers notwendig. Er selbst entstand an der Schnittstelle dieser beiden Disziplinen. Als technisch-funktionales Objekt, das zugleich materieller Träger ideologischer Bedeutungen ist, lässt sich der Schwerbelastungskörper weder rein ingenieurwissenschaftlich noch rein erinnerungskulturell erfassen.

Architekturhistorisch offenbart er dabei die ideologische Radikalisierung moderner Entwurfsprinzipien – Funktion, Effizienz, Dauer – im Dienst einer totalitären Vision. Designwissenschaftlich wird erkennbar, wie technische Planung zu einem ästhetischen und administrativen Instrument des NS-Regimes wurde. In der Verbindung beider Perspektiven wird der Schwerbelastungskörper zu einem Erkenntnisobjekt, das einen toten Winkel der Gestaltung freilegt: ihre Fähigkeit, gewisse Ordnungssysteme nicht nur abzubilden, sondern auch physisch hervorzubringen.

Denn der Schwerbelastungskörper ist kein neutrales Objekt, sondern ein materielles Dispositiv im Sinne Foucaults3: Er ordnet, klassifiziert und produziert Wissen, indem er Macht materialisiert. In seinem Beton verdichtet sich das epistemische Feld des Nationalsozialismus, in dem technische Effizienz, wissenschaftliche Rationalität und ästhetische Ideologie ineinandergreifen.

Die Geschichte des Bauwerks endete nicht mit dem Zweiten Weltkrieg. Die folgende Analyse liest den Schwerbelastungskörper deshalb auch als System von Spuren: als materiellen, ideologischen und epistemischen Rest, der selbst wieder Spuren produziert. Er ist kein abgeschlossenes Relikt, sondern ein Körper, in dem Rationalität, Gewalt und Geschichte weiterwirken und in dem die blinden Flecken moderner Gestaltung sichtbar werden.

Baukörper

Unweit der Schrebergartenkolonie in der General-Pape-Straße verbirgt sich die vernarbte Fassade des Schwerbelastungskörpers hinter Bäumen. Erst aus der Nähe wird seine ganze Form enthüllt: ein zylindrischer Körper, der sich aus dem Boden erhebt und sich erst in einigen Metern Höhe zu seinem vollen Durchmesser entfaltet. 18 Meter tief im Boden gegründet, erhebt sich der Zylinder 14 Meter über den Boden, mit einem Gewicht von 12.650 Tonnen Stahlbeton, aufgebracht auf einer Grundfläche von 100 Quadratmetern. Insgesamt wiegt der Schwerbelastungskörper mehr als der Eiffelturm in Paris, die Freiheitsstatue in New York und die Christusstatue in Rio de Janeiro zusammen.4 Seine Konstruktion erzeugt eine Drucklast von 12 kg/cm², sogar mehr als die Belastung, die vom geplanten Triumphbogen erwartet wurde (11,4 kg/cm²).5

Der Bau ist über eine Tür begehbar. Über einen Gang gelangt man in die erste und einzige oberirdische Messkammer (Abb. 2). Durch eine Luke im Boden sind die anderen Kammern erreichbar, die unter der Oberfläche angelegt wurden.

Typologisch steht der Schwerbelastungskörper in einer Grauzone. Weder konventionelles Gebäude, noch Maschine, sondern ein technischer Sonderfall: eine Funktionsarchitektur, heute ohne Gebrauch. Als Messkörper besitzt er keine verkleidete Fassade, keinen Innenraum im architektonischen Sinn, keine Orientierung am Menschen. Der Schwerbelastungskörper wurde nicht errichtet, um etwas zu beherbergen oder zu repräsentieren, sondern um zu bestätigen, dass ein anderes Bauwerk etwas beherbergen und repräsentieren könnte. In dieser Potenz ist er nicht nur durch seine Funktion das „kalte Negativ des Triumphbogens”6, sondern auch in seiner Wirkung als plumper, unansehnlicher, vernarbter Klotz. In seiner Struktur erfüllt der Schwerbelastungskörper zwei der drei klassischen vitruvianischen Prinzipien von firmitas und utilitas, Stabilität und Funktion. Was Vitruv (1. Jahrhundert vor Christus) jedoch als venustas, als Harmonie und Anmut des Bauwerks, verstand, bleibt ihm jedoch verwehrt.7 Seine Existenz ist nicht auf Wahrnehmung, sondern auf Berechnung ausgerichtet.

Seine Materialität, massiver (Stahl-)Beton, steht dabei der eigentlichen Material- und Baupolitik des Nationalsozialismus diametral entgegen: In seinen Erinnerungen beruft sich Albert Speer auf eine angebliche8 „Ruinenwerttheorie”, der zufolge Bauwerke so konstruiert werden sollten, dass ihre Überreste durch den gezielten Einsatz dauerhafter, „edler” Materialien wie Naturstein selbst in ihrem Verfall noch imposant erscheinen.9 Stahlbeton als modernes Baumaterial, das oft nicht gut altert, stieß Speer explizit sauer auf.10 Der Schwerbelastungskörper widerspricht dieser “Theorie” fundamental: Er wurde nicht als Monument, sondern als temporäres Testobjekt ohne jeden Anspruch auf Repräsentation oder Dauer errichtet. Und doch ist es ausgerechnet dieser Betonbau, der überdauert hat (er konnte aufgrund seiner Nähe zum Wohngebiet nicht gesprengt werden11 und auch eine anderweitige Abtragung erfolgte nicht), während die angeblich nach der Ruinenwerttheorie geplanten, vermeintlich ewigen Bauten Speers nie realisiert wurden.

Errichtet wurde der Schwerbelastungskörper 1941 von der Firma Dyckerhoff & Widmann im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Bodenmechanik (Degebo). Die Degebo wurde vom „Generalbauinspektor der Reichshauptstadt” zum ersten Mal mit der Aufstellung einer Baugrundkarte Berlins beauftragt, also mit der Vermessung der Stadt selbst.12 Die damals junge Disziplin der Bodenmechanik, entstanden aus der Notwendigkeit, unvorhergesehene Bodenbewegungen und damit verbundene Kostensteigerungen im Bauwesen zu kontrollieren, wurde von der Degebo maßgeblich geprägt. Sie trieb nicht nur die Professionalisierung geotechnischer Verfahren voran, sondern leistete auch einen entscheidenden Beitrag zum internationalen Wissensaufbau dieser Disziplin.13

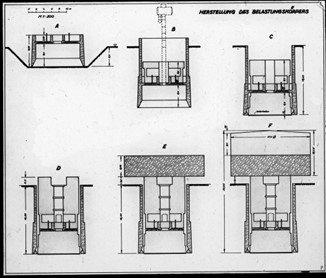

Der Konstruktionsprozess des Schwerbelastungskörpers war komplex. Durch den Aufbau eines Senkkastens aus Stahlbeton, dessen spitze Unterkanten sich beim Aufbringen weiterer Betonschichten in die Erde fraßen, entstand ein selbsttragender, sich versenkender Körper (Abb. 3). Nach dem Aufgießen vieler Betonschichten wurde zur weiteren Steigerung des Gewichts eine 5,50 Meter dicke Stahlbetonplatte auf den unteren, kleineren Zylinder aufgebracht.14 Zuoberst errichtete man ein Stahlskelett, das in einer Höhe von 14 Metern endete und mit Beton aufgefüllt wurde. Unten, wo der Körper auf dem Mergelboden auflag, wurden Druckwasserkissen angebracht, die den Druck darauf messen sollten. Am 27. November 1941 wurde der Zylinder fertiggestellt, bis 1945 wurden fortlaufend Messungen durchgeführt.15

Doch auch nach Kriegsende blieb der Bau nicht funktionslos: Von 1951 bis 1977 wurde der „Pilz”17 für geotechnische Versuche genutzt, erst danach begann seine zweite Geschichte – die als Denkmal. Seine Funktion endete also nicht abrupt, sondern verwandelte sich schrittweise. Hier wird deutlich, dass „Funktion” keine neutrale Kategorie ist, sondern ein historisch und ideologisch bestimmtes Konstrukt. Was als technisch notwendig erscheint, kann ideologisch motiviert sein und bleibt als Material fortbestehen, wenn die Idee, der es diente, längst vergangen ist.

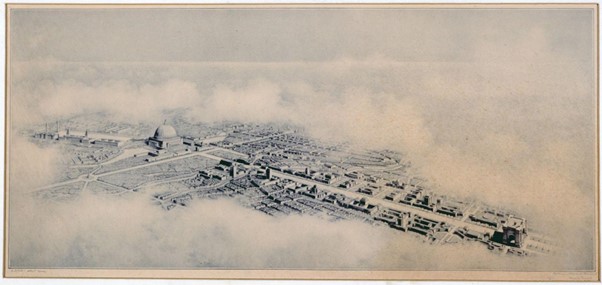

Um den Schwerbelastungskörper zu verstehen, muss man die städtebauliche Vision begreifen, in deren Dienst er stand. Im Rahmen von Albert Speers Planungen zur „Welthauptstadt Germania” würde die Stadt durch geplante Nord-Süd- und Ost-West-Achsen durchschnitten werden, wobei erstere als monumentale Prachtstraße das Zentrum einer totalitären Stadt werden sollte. Ihren südlichen Abschluss sollte der „Triumphbogen” bilden, ein Bau von 170 Meter Breite, 119 Meter Tiefe und 117 Metern Höhe, als Symbol der Überwältigung durch Maßstab (Abb. 4).

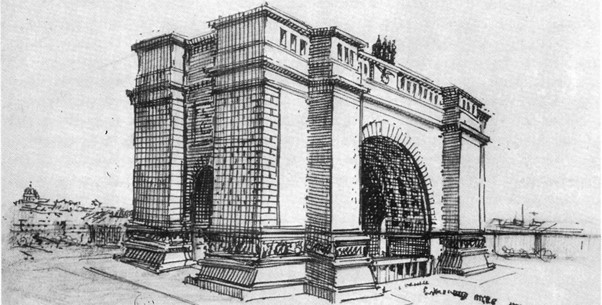

Der Triumphbogen war das Herzstück der Planungen Hitlers, welcher den Triumphbogen sowie die „Große Halle” bereits in den zwanziger Jahren, also lange vor der Machtübernahme, in seinem Skizzenbuch festgehalten haben soll (Abb. 5).19

Der geplante Triumphbogen, so Speer, hätte „alle übrigen Bauten dieses südlichen Teils der Strasse bei weitem überragt und massstäblich geradezu degradiert”21. Fertiggestellt sollte der Triumphbogen die Namen der 1,8 Millionen Gefallenen des Ersten Weltkriegs tragen.22 Der Schwerbelastungskörper, gebaut nur einen Steinwurf entfernt von den geplanten Fundamenten des Bogens, ist die technische Grundlage dieses Monuments – ein Messinstrument für Macht. Ursprünglich war für ihn nach Erfüllung seiner Funktion ein Verschwinden vorgesehen: Im Rahmen der „Germania”-Planungen sollte die Straße, auf deren Fundament er errichtet wurde, um 14 Meter angehoben werden.23 Unter dieser neuen Oberfläche wäre der Schwerbelastungskörper im Boden verschwunden, absorbiert von jener Erde, deren Tragfähigkeit er einst zu prüfen hatte.

Erst 1948 wertete der nach dem Kriegsende vom Stellvertreter zum Leiter der Degebo beförderte Dr. Heinz Muhs die ursprünglichen Messungen aus, mit ernüchternden Ergebnissen: Der Zylinder war nach einem Jahr bereits 18,4 Zentimeter in den Boden eingesunken, nach weiteren eineinhalb Jahren dann 19,3 Zentimeter24, während Speers ursprüngliche Planung höchstens 5 Zentimeter vorsah.25 Das Bauvorhaben des Triumphbogens war mit der geplanten Belastung also nicht ohne Weiteres durchzuführen, eine künstliche Verdichtung des Sandes durch Rütteldruck oder Erdpfähle wäre nötig gewesen.26 Ohne den Abbruch der Arbeiten 1941 infolge der Kriegsentwicklung27 wäre der Triumphbogen wohl mit diesen Anpassungen verwirklicht worden.

1995 wurde der Schwerbelastungskörper unter Denkmalschutz gestellt, seit 2002 befindet er sich im Besitz des Bezirks Tempelhof-Schöneberg.28 Heute ist das Gelände erschlossen; ein Aussichtsturm und Informationstafeln ermöglichen öffentlichen Zugang. Durch Vermittlungsprogramme, künstlerische Interventionen und behutsame Erschließung wandelte sich der Ort schrittweise vom technischen Objekt zum Erinnerungsraum.

Doch seine Bedeutung erschöpft sich nicht im Status eines Denkmals: Der Schwerbelastungskörper ist die materielle Spur einer Rationalität, die technisches Denken und politische Macht ununterscheidbar verschränkt.

Funktionsfragment

Auch wenn der Schwerbelastungskörper nicht bewohnt werden sollte, sondern als technisches Gerät in architektonischer Form errichtet wurde, ist er doch gebaut, gegossen, entworfen – ein Werk, das die Sprache der Architektur spricht, obwohl es keiner ihr üblichen Nutzung dient.

Noch während des Krieges wurde der Körper auch für andere Messungen genutzt. So wurden am Schwerbelastungskörper auch Untersuchungen für die Flaktürme im Tiergarten, Humboldthain und Friedrichshain, für einen U-Bootbunker in Bremen-Farge29, sowie später dann für das Telefunken-Haus am Ernst-Reuter-Platz30 durchgeführt.

Bis 1977 diente er als Versuchskörper, auch als die Degebo bereits in die Technische Universität Berlin aufgegangen war; Auftraggebende waren neben Firmen auch verschiedene Landes- und Bundesministerien.31 Die in ihm erhobenen Daten flossen in zentrale Bauvorschriften ein, etwa in die DIN-Normen 1054, 4014 und 4017, die bis heute die Grundlagen des Baugrundrechts und der statischen Bemessung bilden.32 Das Wissen, das aus dem Schwerbelastungskörper gewonnen wurde, lebt also in der technischen Praxis weiter, obwohl sein ursprünglicher Zweck längst obsolet ist. Paradoxerweise machte ein letzter Versuch den Zylinder unbrauchbar: Der Aufbau einer Rampe zur Messung von Bohrpfählen beschädigte die Versuchsgrube des Zylinders.33

Gerade diese Obsoleszenz seines ideologischen Zwecks markiert den Schwerbelastungskörper als Funktionsfragment. Er ist kein vollständiges Funktionsobjekt mehr, sondern ein technischer Restkörper, der seine Aufgabe erfüllt und zugleich verloren hat. Seine Funktion war scheinbar rein wissenschaftlich, aber seine Grundlage, der nationalsozialistische Städtebau, war ideologisch.

„Funktion” ist hier also keine rein technische Kategorie, sondern eine Form politischer Rationalität. In der nationalsozialistischen Planung wurde das Messen zum Machtinstrument, das Ordnung, Kontrolle und Berechenbarkeit versprach. Der Schwerbelastungskörper ist damit ein gebautes Dispositiv der Vermessung als Herrschaftsform. Er produziert Wissen, indem er Raum unterwirft. Seine technische Logik ist untrennbar mit der ideologischen verbunden.

In dieser Verflechtung kann der Schwerbelastungskörper zu einem Konzept werden, das mit Beatriz Colominas Konzept der X-Ray Architecture verwandt ist: Er ist ein diagnostisches Medium, das die unsichtbaren Schichten von Raum und Körper sichtbar macht. Hierbei steht der Schwerbelastungskörper der modernistischen Haut-und-Knochen-Architektur, auf die Colomina anspielt,34 zwar in Form, Bauweise und Material diametral entgegen, in seiner Funktion teilen sie sich jedoch ihr epistemisches Prinzip: Der Schwerbelastungskörper ist in diesem Sinne eine Art architektonische Röntgenmaschine, ein funktionalistisches Instrument, das die Beschaffenheit des Bodens offenlegt, aber zugleich selbst zum Medium einer totalitären Erkenntnisordnung wird. Seine Haut und seine Knochen sind Beton, sein Inneres jedoch ein Labor der Sichtbarmachung. In ihm wird das Prinzip der Transparenz, das die Moderne als Fortschritt feierte, zwar nicht zum Formprinzip, aber zur Kontrolltechnik.

Wie Michael Erlhoff betont, zeigen Architektur und Design eine strukturelle Nähe zu autoritären Ordnungen: Beide Disziplinen tendieren dazu, Macht zu materialisieren und zu stabilisieren.35 In seiner extremen Zweckgebundenheit legt der Schwerbelastungskörper allerdings die blinde Stelle des Funktionalismus offen. Wo Adolf Loos (1870 – 1933) die Ornamentlosigkeit als Ausdruck moralischer Reinheit verstand und der Funktionalismus der Moderne die „gute Form“ als rationales Ideal feierte, zeigt der Schwerbelastungskörper, dass diese Reinheit selbst ideologisch kontaminiert ist. Erlhoff formuliert es scharf: „Es muss endlich begriffen werden, dass jene für das Design und auch für die Architektur als so wesentlich gedachten Kriterien ebenfalls für die Gestaltung des Nazi-Regimes gelten: Funktionalität, einfache Handhabung, Ergonomie, saubere Verarbeitung, durchdachter Umgang mit Material und Technik, Effizienz und eine gewisse monumentale Attraktion.”36 Daraus folgt, dass diese Kriterien weder eine sachlich neutrale noch eine rein wissenschaftliche Gestaltung garantieren; im Gegenteil, sie sind anfällig für ideologische Instrumentalisierung.

Das Funktionsfragment ist eine analytische Figur, die über den Schwerbelastungskörper hinausweist. Sie bezeichnet Objekte, deren Existenz ihre ursprüngliche technische Aufgabe überdauert, als Reste, als Spuren, als Mahnungen. Sie entziehen sich den klassischen Kategorien von Architektur (Nutzbarkeit, Repräsentation) und Design (Gebrauch, Formgebung). Der Schwerbelastungskörper zeigt exemplarisch, dass Gestaltung immer auch politische Weltproduktion ist: Sie formt nicht nur Objekte, sondern Ordnungen.

So zielten die megalomanen Pläne Albert Speers selbstverständlich auch nicht auf Niemandsland ab. Ihre Realisierung war nur durch gewaltsame Enteignung und Vertreibung möglich. Im Zuge der geplanten Umgestaltung zur „Welthauptstadt Germania” wollte Speer allein im Bereich der Nord-Süd-Achse rund 45.000 Wohnungen räumen und abreißen lassen, was vielfach auch geschah.37 Mit Priorität wurden hierbei Wohnungen gewählt, die von jüdischen Mieter:innen bewohnt waren, welche dadurch systematisch entmietet und in Folge häufig deportiert wurden.38 Die Stadt, die Speer entwarf, war also von Anfang an auf der Zerstörung einer bestehenden urbanen und sozialen Ordnung gegründet. Dieser Gewaltakt wurde nicht als Nebenbedingung, sondern als notwendiger Bestandteil der architektonischen Vision verstanden: „Their pain was not only taken into account, it was built in ‘by design.’”39 Der Schwerbelastungskörper steht in diesem Kontext für das Fundament einer Stadtplanung, die auf der physischen wie symbolischen Auslöschung ihrer Bewohner:innen errichtet werden sollte.

Somit ist der Schwerbelastungskörper mehr als nur ein technischer Rest. Er ist, wie Paul Kurek schreibt, „the dialectical emblem of German fascist modernity”.40 Seine Materialität bündelt den Widerspruch einer Moderne, in der die „Fortschritte der Naturbeherrschung”41 auf die „Rückschritte der Gesellschaft”42 treffen und technische Rationalität selbst zum Träger ideologischer Irrationalität wird.43

Mit dem Ende seiner Funktion verliert der Schwerbelastungskörper nicht seine Bedeutung, sie verändert jedoch ihre Form. Als Funktionsfragment hat er seine Aufgabe erfüllt und zugleich überlebt; ein Zustand, der ihn aus der Logik der Zweckmäßigkeit entlässt und in eine andere, sedimentierte Zeitlichkeit überführt. Das Messobjekt wird zum Speicher, die technische Rationalität zur materiellen Erinnerung. Seine Masse hält fest, was ideologisch und funktional längst erloschen ist.

Der Schwerbelastungskörper existiert weiter, nicht als aktiver Träger von Wissen, sondern als Träger von Einschreibungen. Er wirkt nach, ohne zu funktionieren. Damit verschiebt sich der Blick von der Funktion zur Materialität, vom Zweck zur Dauer, von der Operation zur Spur.

Spuren

Der Schwerbelastungskörper ist einerseits selbst eine Spur im Sinne Emmanuel Levinas’ (1905 – 1995), die „auf eine Abwesenheit von etwas hinweist, das niemals zu einer Gegenwart geworden ist“44. Andererseits hat er eigene Spuren hinterlassen, die bis in Archive, Zeichnungen und Fotografien reichen und seine technische wie ideologische Geschichte fortschreiben.

Als Spur im Stadtraum ist der Schwerbelastungskörper zugleich sichtbar und unsichtbar. Er schreibt sich als Masse in die Stadt ein, bleibt jedoch in seiner Bedeutung unleserlich. Obgleich der Triumphbogen funktional als Monument der Durchschreitung geplant war, bleibt der Schwerbelastungskörper ein Monument des Stillstands; ein Block, der weder Repräsentation noch Bewegung zulässt.

Doch der Schwerbelastungskörper ist nicht nur selbst Spur, sondern hat weitere Spuren hervorgebracht: Die von der Degebo angefertigten Fotografien, Diagramme und Messprotokolle verlängern seine Funktion. Einige der Messgeräte und Dokumente überdauerten den Krieg, weil sie im Inneren des Zylinders gelagert waren.45 Diese Unterlagen sind keine neutralen Zeugnisse, sondern Teil desselben epistemischen Apparats, der den Schwerbelastungskörper hervorgebracht hat: Sie übersetzen den Akt des Messens in Zahl, Diagramm und Bild und machen damit sichtbar, wie sich technische Rationalität medial fortschreibt.

Dabei sind sie kein Teil eines systematischen, offiziellen Archivs – sie existieren in einem Zwischenraum, dem inoffiziellen Degebo-Archiv, das sich in Flur und Keller des Fachgebiets Grundbau und Bodenmechanik der Technischen Universität Berlin befindet (Abb. 6). Dort lagern unter anderem circa 1.700 Glasdias (Abb. 7), Ordner mit Originaldokumenten wie Verträgen und Messberichten (Abb. 8), sowie vereinzelte Messinstrumente, Überbleibsel aus der Kriegszeit, welche der Schwerbelastungskörper selbst zeitweise mit seiner undurchdringbaren Struktur in seinem Inneren schützte.

In gewissem Sinne sind die Degebo-Fotografien Spuren zweiter Ordnung, nicht bloß Nachweise, sondern Verlängerungen der ursprünglichen Funktion. Sie dokumentieren nicht nur, dass gemessen wurde, sondern erzeugen die visuelle Evidenz einer scheinbar objektiven Wissenschaft, die die stadtplanerischen Visionen Hitlers und Speers legitimieren sollte.

Kurek umschreibt den Schwerbelastungskörper unter anderem als „geologische Schichtung“ aus Beton, Erde und Geschichte.46 Diese Metapher eröffnet eine weitere Lesart der Spur: nicht horizontal entlang der Oberfläche, sondern vertikal in den Boden, in die Tiefe, in die Sedimente der Moderne hinein. Das Spurhafte ist hier keine Linie, die sich fortsetzt, sondern eine Schichtung, die offen bleibt, brüchig, nicht-teleologisch. Der Körper ist Spur und hat selbst Spuren hinterlassen.

Der Schwerbelastungskörper ist also weit mehr als ein historisches oder technisches Relikt. Ein designwissenschaftlicher und architekturhistorischer Zugang ist zentral, um seine hybride Natur zwischen technischer Funktion, Materialität und Ideologie zu verstehen. Der Baukörper lässt sich nicht in rein ingenieurwissenschaftlichen oder erinnerungskulturellen Begriffen fassen. Er ist ein Funktionsfragment, in dem sich technische Rationalität und politische Ideologie ununterscheidbar verschränken, und das zeigt, wie sich Gestaltung in den Dienst einer totalitären Ordnung stellen kann, indem sie ihre Sprache spricht. Aus designwissenschaftlicher Sicht lässt sich der Schwerbelastungskörper daher als Übersetzungssystem lesen, in dem Ideen, Ideologien und Machtverhältnisse in Materialität überführt werden. Architekturhistorisch wiederum wird er zum kritischen Objekt, das die Rationalität der Moderne befragt – eine Rationalität, die Ordnung durch Unterordnung produziert.

Als Restkörper zeigt er, dass Gestaltung nicht endet, sobald Funktion erlischt. Sie bleibt als materielle, ideologische und erinnerungskulturelle Einschreibung wirksam, als Restkörper, der blinde Flecken der Design- und Architekturgeschichte offenlegt. Der Bau lädt dazu ein, Spuren nicht horizontal entlang der Oberfläche, sondern vertikal in die Tiefe zu denken. Das Spurhafte wird so zu einer epistemischen Haltung: einer Art des Lesens, die sich Eindeutigkeit und Teleologie verweigert. Der Ansatz des Spurenlesens ist dabei kein nostalgischer Rückblick, sondern “ein handfestes Sich-Auseinandersetzen mit einer zunächst unverstandenen, dann aber zunehmend begriffenen Dinglichkeit. Dabei geht es vornehmlich keineswegs um die Rettung verlorener Zeiten, sondern um die eigene Positionsbestimmung des Spurenlesers in der Gegenwart.”47

Die aus dem Schwerbelastungskörper gewonnenen Daten prägen bis heute die Grundlagen der Baupraxis. Auch wenn ihre Nutzung heute kaum mehr unmittelbar mit dem Nationalsozialismus verknüpft erscheint, zwingt sie doch zur Reflexion über die vermeintliche Neutralität von Wissensproduktion. Mit seinen 12.650 Tonnen Stahlbeton und seinem schwerfälligen Namen steht er dabei als Erinnerung an die ausbeuterischen und im wahrsten Sinne des Wortes körper-belastenden Netzwerke des „Dritten Reichs”, welche den Boden selbst zum Objekt der Beherrschung machten. Der eigentlichen Bauästhetik des Regimes, allen Beseitigungsversuchen und schließlich auch seinem eigenen radikalen Funktionalismus trotzend, vereint der Schwerbelastungskörper Widersprüche. Kurek formuliert: „The goal of this intervention was to erect the illusion of an eternal city upon shifting grounds”.48 Der Schwerbelastungskörper bleibt als einer der wenigen Reste dieser Stadt bestehen und zeigt, dass selbst die stabilste Rationalität auf unsicherem Grund steht. Wer seinen Spuren folgt, wird mit den Brüchen und Verschiebungen konfrontiert, in denen sich Geschichte materialisiert.

Biografie

Josefin Böttiger ist Studentin im Master in Design Studies an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. In ihrer Arbeit fokussiert sie sich auf die extraktiven und ideologischen Infrastrukturen gestalteter Artefakte und materieller Kultur sowie auf die Narrative, die diese hervorbringen.

Im Zentrum steht die Frage, wie Design Sicht- und Unsichtbarkeiten produziert und damit Wissen formt. Ein besonderer Fokus liegt darauf, inwiefern Gestaltung selbst Formen von Gewalt beinhaltet, hervorbringt oder verschleiert – etwa durch die Normalisierung von Abhängigkeiten, die unsichtbare Einschreibung von Ressourcenausbeutung oder die Stabilisierung ideologischer Strukturen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Frage, welches Verhältnis zwischen Mensch(lichkeit) und Design entsteht.