Die Forschungsarbeit I GET THERE WHEN I GET THERE (OBSERVATION) widmet sich den Spuren tierischer Präsenz und Interaktion – konkret: den Bewegungen und Dynamiken innerhalb von Pferdeherden. Über mehrere Wochen hinweg beobachtete PRISKA ENGELHARDT das Verhalten von Pferdegruppen und dokumentierte und analysierte ihre alltäglichen, oft flüchtigen und scheinbar unsichtbaren Interaktionen.

Spuren sind Übergänge zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem. Sie deuten auf etwas hin, das schon vergangen ist und noch nachwirkt – ein Abdruck im Boden, eine Bewegung im Augenwinkel, ein Rest von Präsenz. Spuren erzählen Geschichten, ohne sie ganz preiszugeben.

In meiner Recherchearbeit I GET THERE WHEN I GET THERE (OBSERVATION) suche ich nach solchen Zeichen nicht-menschlicher Präsenz. Genauer: nach den Spuren, die in Gruppen lebende Pferde in ihrer Herde hinterlassen. Die Spuren, die mich dabei interessieren, sind keine bleibenden Markierungen, keine physischen Spuren wie Hufabdrücke oder Haarbüschel, sondern nicht-direkt-trackbare Spuren, die sich im Verhalten der Pferde zeigen. Dafür habe ich meine Forschungsgruppe, eine Pferdeherde in Barnag (Ungarn), über mehrere Wochen beobachtet und ihre alltäglichen, oft flüchtigen und scheinbar unsichtbaren Interaktionen, Bewegungen und Dynamiken im Rahmen des Horse Art and Research Programs (HARP) dokumentiert und analysiert.

Mich interessiert dabei besonders, wie die Fragilität, Komplexität und die Flüchtigkeit sozialer Spuren dokumentiert und sichtbar gemacht werden können und welches ethnologische Wissen sich durch die Beobachtung ableitet. Ich lese Fährten – durch genaues Hingucken und Aufzeichnen. Außerdem stellt sich mir die Frage, wie meine künstlerische Herangehensweise beeinflusst wird, wenn nicht die bildhauerische Arbeit, sondern die Beobachtung im Fokus steht.

Beobachten klingt leichter, als es ist. Still zu sein, nicht einzugreifen, nicht sofort eine Verbindung erzwingen zu wollen – das bedeutet für mich zunächst ein Aushalten, fast eine Überforderung. Zwischen meiner unbändigen Ungeduld und der Ruhe der Tiere ist ein Raum entstanden, in dem ich gelernt habe, ihre Spuren wirklich zu sehen.

___How to observe

Meine erste Herausforderung bestand darin, überhaupt einen Beobachtungsmodus zu finden. Für mich gibt es kaum etwas Schwierigeres, als bewegungslos zu warten. Auf einer Wiese zu sitzen, umgeben von Pferden, und nichts zu tun – keine Interaktion, kein Signal, kein Versuch, mich bemerkbar zu machen. Stattdessen: nur still sein und anwesend bleiben.

Gleichzeitig spüre ich eine heimliche Sehnsucht, dass die Tiere von sich aus auf mich zukommen würden, als hätte ich eine besondere Anziehung. Vielleicht bin ich, wie viele andere, geprägt von den popkulturellen Bildern der Horse Girl-Narrative: Geschichten, in denen ein junges Mädchen das Vertrauen eines unbändigen Pferdes gewinnt – scheinbar mühelos, ohne Vorerfahrung, fast magisch. Doch die Realität sieht anders aus. Geduld, Wissen und Zurückhaltung sind entscheidend, um das, oft romantisierte, besondere Band zu knüpfen.

Wie also gelingt es, die eigenen Erwartungen abzulegen und sich auf die Rolle der reinen Beobachter:in einzulassen? Bettina Tóth, Schriftstellerin und LehrendeExpertin für Pferdeverhalten, gab den Teilnehmenden des HARP-Programms die Anweisung, die Pferde auf der Weide zu beobachten. Einfach mit einigem Abstand zu den Tieren im Gras zu sitzen und zugucken. Nach etwa zehn Minuten würde es sich nicht mehr komisch anfühlen – klingt einfach, aber ich konnte kaum drei Minuten aushalten. Deshalb habe ich, um diese Zeit zu überbrücken, auf kleinen Zetteln die Bewegungen der Pferde nachgezeichnet. Dieser Trick stellte sich als sehr hilfreich heraus, um in dem Beobachtungsmodus anzukommen.

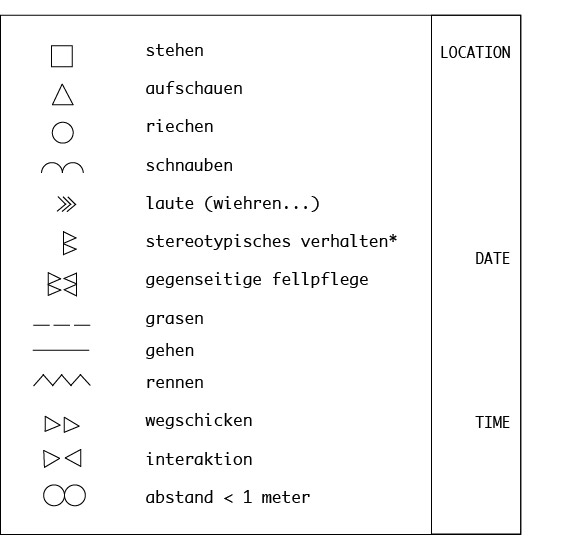

Damit ich in meinen Aufzeichnungen den Überblick behalten kann, habe ich meine Notizen mit der Zeit präzisiert und eine Legende der einzelnen, am meisten auftauchenden Verhaltensweisen entwickelt. Dabei wurde meine Wahrnehmung für die Dynamiken innerhalb der Herde geschärft. Wie nah stehen die einzelnen Tiere beieinander? Was sagt der Fressplatz über den Platz des Pferdes in der Hierarchie der Gruppe aus? Wer hat das Sagen, wer muss sich unterordnen, ist die Hierarchie überhaupt festgesetzt oder situationsabhängig? Was bedeutet der Abstand zu den anderen Tieren, wie viel personal space benötigt ein Pferd, und wie ändert sich dieser, je nachdem, welches Pferd in der Nähe ist? Wie verändert menschliche Präsenz das Verhalten, was ändert sich, wenn es Futter gibt, was wenn sich ein Pferd von der Herde entfernt?

___My observation-system

Die Spuren, die mich bei der Beobachtung am meisten interessieren, sind gleichbedeutend mit den Verhaltensmustern der Tiere. Um diese unsichtbaren Bewegungen sichtbar zu machen, habe ich ein spezifisches Vokabular entwickelt: Eine Legende aus Piktogrammen, die die Lesbarkeit meiner Notizen erleichtert und einen schnellen Überblick über die landkartenähnlichen Zeichnungen ermöglicht.

stehen, liegen, schlafen/dösen, grasen, gehen, rennen, wegschicken, riechen, schnauben, aufschauen, gegenseitige Fellpflege, stressbedingtes stereotypisches Verhalten (bei Platzmangel in kleinen Kreisen laufen, koppen, weben, „Luft schlucken“1

Beim Aufzeichnen der Verhaltensmuster kam die Interpretation von Bettina Tóth hinzu, die mit mir gemeinsam die Zeichnungen analysiert, ausgewertet und meinen Blick hin zu ethnologischem Fachwissen gelenkt hat: Welche Bedeutung haben diese Verhaltensweisen im Kontext der Herde?

___ Exkurs: Verhaltensweisen des Pferdes

Für alle, die mit dem Verhalten von Pferden vertraut sind, mag der nächste Absatz Grundwissen sein. Für alle andern soll er als eine kurze Einführung dienen, die keineswegs den Anspruch hat, vollständig oder besonders tief gehend zu sein, sondern einfach alle abholen soll, die (bisher) noch keine Horse girls sind.

_Grundverhalten: Fressen, Sicherheit, Alarm, Stress/Harmonie

Das Pferd ernährt sich als Pflanzenfresser überwiegend von Gras, dem sogenannten Raufutter. Da dieses sehr nährstoffarm ist, verbringt es bis zu 18 Stunden am Tag mit der Nahrungsaufnahme.2 Dabei bewegt es sich langsam vorwärts und grast in halbkreisförmigen Bewegungen um seine Vorderhufe herum. Da der Kopf währenddessen meist in Bodennähe ist, hat sich der Hörsinn besonders stark ausgeprägt. Dadurch können potenziell gefährliche Umweltveränderungen rechtzeitig erkannt werden.

Auch das Leben in der Herde bietet Schutz, da oft ein Tier die Rolle des Aufpassers übernimmt und besonders aufmerksam die Umgebung scannt. Reißt dieses Pferd plötzlich den Kopf hoch, folgt häufig die ganze Gruppe. Die Körper werden angespannt, die Ohren spielen in alle Richtungen, und innerhalb kürzester Zeit wird entschieden, ob eine Flucht notwendig ist. Stellt sich heraus, dass keine Gefahr besteht, beruhigen sich alle sofort und setzen das Fressen fort, als wäre nichts geschehen.

Dieses schnelle Umschalten ist überlebenswichtig: Durch Stress verspannt sich der Kiefer des Pferdes, wodurch das Fressen unmöglich wird. Gründe für Anspannung – ob durch äußere Reize oder innerhalb der Gruppe – müssen daher rasch geklärt werden. Denn sie überträgt sich unmittelbar auf die gesamte Herde und stört die lebensnotwendige Nahrungsaufnahme. Harmonie ist deshalb von zentraler Bedeutung und wird so schnell wie möglich wiederhergestellt.

_Sozialverhalten

Je länger Pferde beobachtet werden, desto differenzierter lässt sich ihr Verhalten beschreiben. Obwohl die Nahrungsaufnahme zeitlich dominiert, entfaltet sich ein vielschichtiges Sozialverhalten innerhalb der Gruppe. Dieses soziale Gefüge möchte ich anhand meiner Forschungsherde etwas genauer umreißen.

Die Gruppe umfasst sieben Tiere:. Zwei Stuten mit ihren Töchtern, die jeweils sehr enge Bindung zueinander haben, zwei jüngere Stuten, die häufiger für sich bleiben, sowie einen Wallach, der insgesamt auch etwas isoliert wirkt. Innerhalb der Herde zeigt sich eine Rangordnung, die vor allem bei Ressourcenknappheit – etwa bei der Futtergabe oder auf engem Raum – deutlich wird, im Alltag jedoch ein harmonisches Miteinander ermöglicht.

Die Pferde knüpfen enge Beziehungen, die sich besonders in Fellpflege-Partnerschaften ausdrücken. Das gegenseitige Kraulen und Kratzen setzt Oxytocin frei und trägt so zur Spannungsreduktion bei. Am engsten verbunden sind die bonded pairs: Sie synchronisieren ihre Bewegungen, beispielsweise beim Grasen, und halten meist weniger als einen Meter Abstand zueinander. Nur selten drängt sich ein anderes Pferd dazwischen – es wirkt, als ob ein unsichtbares Band sie miteinander verbindet. Nicht alle Pferde verfügen über solch enge Bindungen, die sich so offensichtlichen zeigen wie bei den bonded pairs; sie bleiben häufiger für sich und suchen nur für bestimmte Tätigkeiten – wie Fellpflege oder Spiel – Gesellschaft.

_Körpersprache und Sinneswahrnehmung

Die Körpersprache ist das wichtigste Verständigungsmittel der Pferde – sowohl untereinander als auch im Kontakt mit dem Menschen. Sie regelt Individualdistanz und Nähe und bestimmt damit, welche Interaktionen möglich sind. Pferde kommunizieren über feinste Signale: minimale Bewegungen der Ohren, Muskelzucken, Veränderungen in der Körperhaltung, gezielte Gesten mit Huf oder Zähnen. Ergänzt wird dieses Repertoire durch lautliche Äußerungen – vom leisen Brummeln oder hörbaren Ausatmen bis hin zum Wiehern.

Als Fluchttiere sind Pferde darauf spezialisiert, Veränderungen in ihrer Umgebung frühzeitig wahrzunehmen. Durch ihre seitlich angeordneten Augen verfügen sie über ein nahezu rundum reichendes Sichtfeld. Bewegungen erkennen sie zuverlässig, Details und Entfernungen hingegen nur eingeschränkt. Deshalb reagieren sie sensibel auf kleinste Veränderungen, die dem Menschen oft gar nicht auffallen.

Auch der Geruchssinn ist wichtig: Pferde begrüßen sich, indem sie den Atem des Gegenübers aufnehmen. So erkennen sie Individuen, können deren Befindlichkeit einschätzen und soziale Bindungen festigen.

Gerade in der Pferd-Mensch-Beziehung entstehen hier Chancen und Risiken zugleich. Missverständnisse sind häufig, wenn Menschen die subtilen Signale übersehen oder falsch deuten. Ein zurückgelegtes Ohr, ein Muskelzucken oder eine angespannte Haltung können schnell übersehen werden – und das Pferd sieht sich gezwungen, deutlicher zu reagieren, etwa durch Ausweichen oder Ausschlagen. Umgekehrt kann ein respektvoller Umgang mit der Körpersprache Vertrauen schaffen: Wer die feinen Zeichen wahrnimmt und beantwortet, kommuniziert mit dem Pferd in seiner „Muttersprache“ und legt damit die Basis für eine tragfähige Partnerschaft.

___Körperliche Präsenz von Pferden und ihre Wirkung auf Menschen

Je genauer ich die Tiere beobachte, desto deutlicher wird: Es geht nicht nur um Nahrungsaufnahme oder Rangordnung, sondern um Beziehungen. Synchronisierte Bewegungen, Körpernähe, gegenseitige Fellpflege – all das sind Ausdrucksformen von Bindung und Vertrauen. Etwas, das Menschen zutiefst anspricht.

Kein Wunder also, dass Pferde für viele Menschen eine besondere Anziehungskraft haben. Wie beim zwischenmenschlichen Körperkontakt werden durch Nähe und Berührung Bindungshormone freigesetzt. Zudem wirken die langsamere Atmung, die niedrigere Herzfrequenz und die höhere Körpertemperatur des Pferdes beruhigend auf den Menschen.

Pferde sind darüber hinaus in der Lage, die Körpersprache und emotionale Befindlichkeit von Menschen präzise zu lesen. Sie können den Herzschlag auf große Distanz (bis zu 50 Meter) wahrnehmen und reagieren unmittelbar auf die Stimmung ihres Gegenübers. In dieser ehrlichen Resonanz eröffnet sich für den Menschen die Möglichkeit, mit seiner eigenen emotionalen Seite in Kontakt zu treten und sich mit der Umwelt zu verbinden.

In der psychoanalytischen Symbolik wird das Verhältnis von Reiter:in und Pferd oft als Metapher für das Zusammenspiel von Ich (Ego) und Körper (Body) verstanden. Die reitende Person steht dabei für die bewusst steuernden, rationalen Anteile, während das Pferd die körperlich-instinktive Seite symbolisiert, die eigene Triebe, Affekte und Bedürfnisse verkörpert. Gelingen Vertrauen und Balance zwischen beiden, entsteht ein harmonisches Miteinander: Die Reiter:in führt, ohne zu unterdrücken, und das Pferd trägt, ohne sich zu entziehen. Gerät dieses Gleichgewicht jedoch ins Wanken, zeigt sich – wie auch in der Psychoanalyse – der innere Konflikt zwischen bewusster Kontrolle und unbewusster Körperdynamik.

___Love the wrong way: Projektion und Missverständnis

Dieses fragile Gleichgewicht gerät ins Wanken, sobald Menschen ihre eigenen Vorstellungen und Projektionen auf die Tiere übertragen. Viele Probleme und Unfälle im Umgang mit Pferden lassen sich auf unzureichendes Wissen und die Vermenschlichung der Tiere zurückführen. Studien zeigen: Im Durchschnitt kommt es alle 150 Stunden im direkten Pferdekontakt zu einem schweren Unfall – meist aufgrund eines Missverständnisses im Verhalten.

Oft werden menschliche Bedürfnisse mit denen des Pferdes verwechselt. Auch wenn dabei „aus Liebe“ gehandelt wird, hat das für das Pferd oft wenig mit Zuneigung zu tun. Echte Liebe bedeutet, die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen und zu respektieren – sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen oder in der Pferd-Mensch-Partnerschaft.

Wie kann also eine „richtige“ Liebe zum Pferd aussehen?

„Liebe“ im richtigen Sinn bedeutet, genau hinzusehen, zuzuhören und Bedingungen zu schaffen, unter denen das Pferd Sicherheit, Ruhe und soziale Bindung erleben kann: Artgerechte Haltung, das Verständnis natürlicher Verhaltensweisen und die Suche nach den Ursachen von Reaktionen. Verhalten, das als „schlecht“ gedeutet wird – etwa Bocken, Beißen oder Scheuen – ist meist Ausdruck von Stress, Missverständnissen oder unerfüllten Bedürfnissen.

Erst wenn die Bedürfnisse des Pferdes respektiert werden, entsteht eine Verbindung, die nicht auf Macht oder Projektion beruht, sondern auf gegenseitigem Vertrauen.

___(In)visible Traces

„Love the right way“ bedeutet, die Bedürfnisse des Gegenübers wahrzunehmen und respektvoll auf sie einzugehen. Übertragen auf die künstlerische Praxis heißt das auch: Beobachtung nicht vereinnahmend, sondern aufmerksam und offen zu betreiben. Die Spuren dieser Begegnungen – Zeichnungen, Thermopapier-Fotografien, Texte – werden zu materiellen Zeichen einer Haltung des Hinschauens und Hinhörens.

Beobachtung verwandelt sich so in künstlerische Form: Linien, Bilder, Worte werden zu Übersetzungen dessen, was im direkten Kontakt mit den Pferden erlebt wird. Meine Beobachtungen bewegen sich also zwischen zwei Polen: einerseits der wissenschaftlich beschreibbaren Logik tierischen Verhaltens, andererseits der sehr menschlichen Sehnsucht nach Verbindung.

I GET THERE WHEN I GET THERE kann als Methode, als Einladung und Startpunkt fungieren, selbst in den Prozess des genauen Beobachtens zu treten und die eigene Wahrnehmung zu schärfen.

Dabei entstehen Spuren, die sowohl sichtbar als auch unsichtbar bleiben: sichtbare Dokumente auf Papier und im Raum, unsichtbare Eindrücke in Körper, Erinnerung und Beziehung. Pferde wirken hier wie Spiegel für soziale Dynamiken – sie verweisen auf Resonanz, Spannung und Balance innerhalb einer Gruppe. Und der Mensch wird unweigerlich Teil dieses Gefüges.

Was geschieht, wenn wir „nur“ beobachten? Welche Spuren hinterlässt das Gesehene in uns – und welche geben wir selbst, bewusst oder unbewusst, zurück?

Für meine eigene künstlerische Entwicklung hat sich die Mischung aus Research, Beobachtung und Visualisierung als sehr hilfreich herausgestellt, weil sie mir die Möglichkeit gibt, eine visuelle Erfahrung und spezifisches Wissen für die Betrachter:in zugänglicher zu machen. Außerdem hat ein Umdenken stattgefunden: Der Prozess, die Recherche und Beobachtung können eigenständig stehen und müssen nicht zwingend nur Ausgangspunkt einer bildhauerischen Arbeit sein.

Dasselbe gilt für TRACES: die sozialen Spuren, die lebende Wesen in ihrer Umwelt hinterlassen, erzählen bei genauem Hinsehen manchmal mehr als die offensichtlichen physischen Abdrücke im Sand.

Dank an: HARP (ART AND RESEARCH PROGRAMM), Bettina Tóth und meiner Forschungsherde MINKA, MORESKO, BESE, SZAMÓCA, KÖKENY, ZSELYKE, SZANI

Biografie

PRISKA ENGELHARDT (*1994), ist Bildhauerin in Halle (Saale). Sie trägt ihre Begeisterung für Pferde mit in ihre künstlerische Praxis; Tier-Mensch-Beziehungen sind ein zentraler Themenkomplex, der ihre unterschiedlichsten Herangehensweisen vereint. Sie visualisiert mit veränderbaren Materialien wie Ton, Porzellan, Textilien und nutzt digitale Methoden und popkulturelle Hobbytechniken ebenso wie spezifische pneumatische Maschinen. Inspiriert von popkulturellen Phänomen, Archivstrukturen, Alltagsgegenständen und zwischenmenschlichem Erleben (Persönlichkeitsanteile, emotionale Topografien, Beziehungen) ordnet sie diese in archivartigen Sktrukturen und überlegt sich Systeme, in denen ihre Recherche auf visueller Ebene sichtbar wird. Durch Titelgebung und begleitende Texte bekommen die Arbeiten oft eine subtile poetische und humorvolle Ebene. Außerdem begibt sie sich in form von Workshops auf die Spuren von wildem Tonvorkommen und experimentiert dabei mit verschiedenen Keramikbrennverfahren.