Temporal Reimaginations untersucht das Konzept der Spur in der archäo-künstlerischen Forschung und versteht Exkavation als Methode, um Geschichten von Verdrängung, Gewalt und Auslöschung sichtbar zu machen. Künstlerische Arbeit mit materiellen, räumlichen und affektiven Spuren eröffnet neue Formen des Wissens, Erinnerns und Imaginierens.

Was wäre, wenn die Vergangenheit sich niemals beruhigt, sondern unruhig fortbesteht und durch Fragmente, Narben und unvollendete Geschichten in die Gegenwart drängt? Spuren sind die Formen, in denen diese Nachleben der Geschichte auftauchen – zerbrechlich, vergänglich, manchmal der Auslöschung ausgesetzt, und doch unausweichlich in Landschaften, Körpern und Archiven eingeschrieben. Künstler:innen, die die Rolle von Archäolog:innen übernehmen, erinnern uns daran, dass Spuren niemals neutral sind. Sie sind aufgeladen mit Erinnerung und Konflikt, mit Gewalt und Verdrängung, aber auch mit der Möglichkeit ihrer Reaktivierung. Die Ausgrabung bedeutet in diesem Sinne weniger Wiederherstellung als vielmehr Störung. Sie bringt Oberflächen aus dem Gleichgewicht, die Institutionen und Staaten lieber intakt halten würden, und legt das offen, was bleibt und sich einer Auslöschung widersetzt.

Diese Positionierung archäo-künstlerischer Forschung schlägt vor, sie als eine Methode des Arbeitens mit Spuren zu verstehen, die unterdrückten, verdrängten und abwesenden Geschichten begegnet. Ausgrabung wird hier sowohl als methodische als auch als metaphorische Geste verstanden: Sie stellt dominante Repräsentationsregime in Frage und untersucht die Politik der Sichtbarkeit, die historische Narrative bestimmt. In Anlehnung an Tim Ingold, der die relationale und prozessorientierte Natur von Landschaften hervorhebt, erscheinen Spuren nicht als statische Überreste, sondern als aktive Schwellen, an denen Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen.1 In ähnlicher Weise liefert Michel Foucaults Archäologie des Wissens2 das theoretische Gerüst für diesen Ansatz. Spuren sind in diesem Rahmen Orte des Bruchs: Stellen, an denen Schweigen und Ausschlüsse lesbar werden, wo Abwesenheiten sprechen. Giorgio Agamben erweitert dies, indem er vorschlägt, dass „Archäologie das einzige Mittel des Zugangs zur Gegenwart ist.“3 Mit Blick auf Europas jüngste Krise mit der Vergangenheit schlägt er vor, „die Karte des Raums, in dem die Moderne das Subjekt und seine Vermögen verortet hat, von Grund auf neu zu zeichnen.“4 Fabian Rauch diskutiert Agambens Konzept der „Inoperativität“, das mit einer Vielzahl kritischer künstlerischer Praktiken in Resonanz steht und eine Brücke zu Methoden eröffnet, die unterdrückte Geschichten durch die Arbeit mit materiellen Spuren reaktivieren.5 In diesem Licht erscheinen Dinge nicht als passive Rückstände, sondern als Träger von Geschichten, eingebettet in Netzwerke von Beziehungen zu Menschen und Objekten.6 Dieser Blick macht deutlich, wie offizielle Narrative, geprägt durch langanhaltende Strategien der Verleugnung, diese Geschichten ausgeschlossen haben – und warum künstlerische Praktiken, die mit Spuren arbeiten, entscheidend sind, um sie wieder wahrnehmbar zu machen.

Von diesem theoretischen Fundament ausgehend, machen archäo-künstlerische Praktiken diese Lesbarkeit möglich, indem sie sich direkt mit umkämpften Landschaften, vergessenen Orten und übersehenem Material auseinandersetzen. Zineb Sedira dokumentiert verlassene Orte, die von kolonialen Vermächtnissen heimgesucht sind, und verwandelt sie in Zeugen unvollendeter Geschichten. In ihren Arbeiten bringt Sedira geerbte Archive zum Leben, während sie verschwiegenen Familiengeschichten nachgeht und zeigt, wie Film und Fotografie Erinnerung zugleich bewahren und zerbrechen. Ihre Praxis verdeutlicht die Fragilität überlieferten Wissens, in dem die Spur sowohl Zerbrechlichkeit als auch Widerstand verkörpert. Sediras Aufmerksamkeit für Gebäude, Schiffswracks, Schrottplätze und Archive zeigt, wie Orte und Dokumente zu umkämpften Terrains werden, während ihr erweiterter Einsatz von Installation und Performance die Art und Weise, wie Erinnerung formal vermittelt wird, weiter verkompliziert. In ihren Arbeiten untersucht Hadas Tapouchi ehemalige Zwangsarbeitslager durch verkörperte Methoden wie Gehen, Kartieren und Feldforschung. Anstatt monumentale Gesten zu schaffen, registrieren ihre Projekte die Abwesenheiten und das Schweigen, die diese Landschaften prägen – Orte, an denen Gewalt stattfand, an denen jedoch nur wenige materielle Spuren überdauern. In ihrer Arbeit ist das Fehlen sichtbarer Reste kein Nichts, sondern eine Spur, die zeigt, wie historisches Trauma in Löschungen, Verdrängungen und dem stillen Fortbestehen umkämpften Terrains weiterlebt.

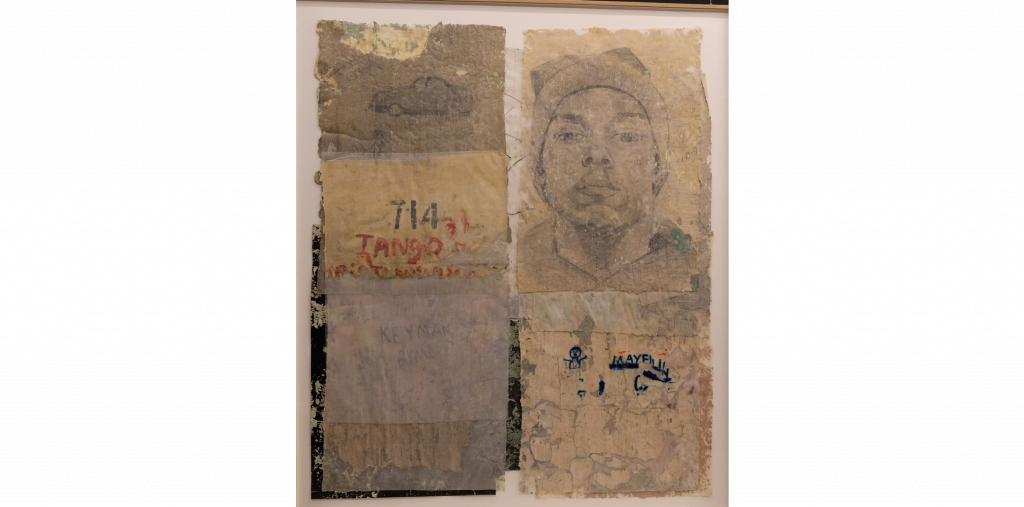

Künstler:innen werden in diesem Sinne zu Ausgräber:innen. Fatoş Irwen gräbt das Gefängnis von Diyarbakır aus, einen Ort politischer Repression in der Türkei, indem sie während ihrer eigenen Haft die Gefängnismauern bearbeitet hat und so die Architektur in ein archäologisches Archiv des Traumas verwandelt (Abb. 1). Ihre Praxis zeigt, wie staatliche Gewalt sich in Oberflächen einschreibt, indem sie in der geschichtlichen Materialität des Gebäudes nach verborgenen Zeichen sucht – etwa der türkischen Flagge, einem Symbol erzwungener nationaler Identität, das zugleich als Form der Repression kurdischer Präsenz gelesen werden kann. Die Gefängnismauern werden so zu Zeugen und Medien, die die Narben autoritärer Geschichte tragen und ein Terrain eröffnen, in dem künstlerische Intervention das zurückfordert, was der Staat zu tilgen versucht hat.

Mit Wänden als archivarische Haut arbeiten Patricia Gómez und María Jesús González. Sie verwenden eine modifizierte Restaurierungstechnik (strappo), um die bemalte Oberfläche stillgelegter Zellen zu „lösen“ und Graffiti, Zeichnungen und Farbschichten auf ein dünnes, transparentes Gewebe zu übertragen, wobei sie den Prozess mit Fotografien und Video dokumentieren. In ihrem Projekt Doing Time / Depth of Surface im Holmesburg Prison in Philadelphia retteten sie ganze Zellwände mitsamt ihren Spuren, Übermalungen und Inschriften. Eine Tonspur, in der ein Wärter Einträge aus den Logbüchern verlas, unterstrich, wie der Gefängnisalltag Gewalt normalisiert. Die Installation umfasste einen weitläufigen Bodenabdruck, der an abgestreifte Haut erinnerte, sowie die großformatige Arbeit Marks and Scars (Abb. 2), die einundachtzig gelöste Wandfragmente zu einem quiltartigen Feld aus abblätternder Farbe, Randnotizen und Textfragmenten zusammenfügte. Ihre späteren Projekte dehnen diese Archäologie der Wände über Gefängnisse hinaus auf andere Architekturen der Einschließung aus, etwa auf Internierungslager in Spanien und Mauretanien, wo sie Farbschichten abtrugen, um Botschaften und Zeichen freizulegen, die der Öffentlichkeit sonst entzogen blieben. Im Dialog mit Fatoş Irwens in Diyarbakır aus den Mauern geschnitzten Arbeiten zeigen diese Werke, wie Mauern sowohl Spuren des Lebens aufnehmen als auch verbergen. Irwen schreibt Widerstand direkt in die Struktur der Repression ein, während Gómez & González ihre sedimentierten Geschichten freilegen und bewahren; gemeinsam offenbaren sie Mauern als fragile Archive des Gedächtnisses, Speicher von Gewalt und Träger von Stimmen, die Institutionen zum Schweigen bringen wollen.

Indem sie die Praxis von Gómez & González in den urbanen Raum erweitert, macht Nadia Kaabi-Linke sichtbar, wie Gewalt und menschliche Präsenz sich in die Haut der Stadt einschreiben. In Berlin à fleur de peau (Abb. 3) trug sie forensisches Pulver auf Bushaltestellen und Glasscheiben auf und fixierte so die latenten Rückstände von Berührungen, Kratzern und Abrasionen auf transluzente Acrylplatten. Oberflächen, die sonst banal erscheinen könnten, offenbaren sich als Träger von Begegnungen, Ausschlüssen und Spannungen, die in den Alltag eingeschrieben sind. Indem sie architektonisches Material als empfindliche Schicht behandelt, zeigt Kaabi-Linke die Stadt als Archiv intimer und politischer Kontakte. Wenn Gómez & González die Farbschichten von Gefängnismauern abtragen, um die Stimmen der dort Eingeschlossenen zu bewahren, macht Kaabi-Linke die leiseren, aber ebenso aufgeladenen Inschriften öffentlicher Räume sichtbar. All diese Praktiken bestehen darauf, dass Oberflächen Erinnerung in ihrer Materialität tragen, und erinnern uns daran, dass Geschichte nicht nur in Texten und Bildern geschrieben ist, sondern sich Schicht für Schicht in die Umgebungen einschreibt, die wir bewohnen.

Von Spuren zu sprechen heißt, ihren paradoxen Charakter anzuerkennen. Sie sind fragil und vom Verschwinden bedroht und doch hartnäckig in ihrem Fortbestehen. Sie entziehen sich dem Abschluss und verlangen stattdessen nach Reaktivierung durch künstlerische Praxis. Rancière beschreibt dies als eine Verschiebung von Kritik zu Zeugenschaft: nicht das Aufdecken verborgener Machtstrukturen, sondern Praktiken des Zeugnisgebens, Archivierens und Dokumentierens, die die Spuren unserer Geschichte und die Zeichen unserer Gemeinschaft wahrnehmbar machen.7 Er bemerkt zudem, dass zeitgenössische Kunst oft die Distanz zwischen Repräsentation und Realität auflöst, indem sie nicht nur Bilder oder Metaphern hervorbringt, sondern Handlungen und Objekte, die direkt in das soziale Leben eingreifen. In diesem Sinne geht es bei der Arbeit mit Spuren nicht nur um die Markierung von Abwesenheit, sondern um die Umgestaltung dessen, wie Geschichten und Erinnerungen sichtbar und geteilt werden. Künstler:innen, die mit Spuren arbeiten, bewegen sich an dieser Schwelle, machen das Schweigen lesbar und die Abwesenheit wahrnehmbar, wo archäologisches Arbeiten zu einer Form von Zeugenschaft wird.

Valentina Napolitano betont, dass Spuren dazwischen existieren: zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, zwischen Klang und Schweigen, zwischen Anwesenheit und Rückzug.8 Mit Spuren zu denken und zu arbeiten bedeutet daher, sich ebenso mit dem Abwesenden, Unterdrückten oder Verborgenen auseinanderzusetzen wie mit dem materiell Sichtbaren. Es fordert dazu auf, das zu lesen, was aus Archiven und offiziellen Geschichten ausgeschlossen wurde, dem zu lauschen, was zum Schweigen gebracht wurde, und auf das zu achten, was am Rande des Verschwindens verharrt. In diesem Sinn werden archäo-künstlerische Praktiken zu einer Form kritischer Geschichtsschreibung: Sie bringen nicht-hegemoniale Narrative und widerständige Stimmen hervor, destabilisieren dominante Erzählungen und stellen die Autorität des Archivs infrage. Indem sie Geschichte als Feld umkämpfter Fragmente sichtbar machen, anstatt als einzige lineare Erzählung, tragen solche Praktiken zu dekolonialen und transkulturellen Debatten bei und zeigen, wie selbst die zerbrechlichsten Zeichen das Gewicht verflochtener, alternativer Geschichten tragen können.

Die hier besprochenen Praktiken zeigen, dass Spuren viele Formen annehmen können: die Ruine einer Mauer, das Residuum einer gewaltsamen Begegnung, das Gespenst eines Bildes im Archiv oder die Narben, die in den Oberflächen der Straße eingebettet sind. Sie sind politische Zeichen, ökologische Warnungen, affektive Zeugnisse und poetische Gesten. Mit Spuren zu arbeiten heißt, ihre Unvollständigkeit anzuerkennen und zu begreifen, dass sie Interpretation und Deutung verlangen. Archäo-künstlerische Forschung bedeutet daher nicht, die Vergangenheit endgültig zu sichern. Sie bedeutet, bei ihren Fragmenten zu verweilen und sie die Gegenwart destabilisieren zu lassen. Indem Künstler:innen Spuren ausgraben, dokumentieren und reaktivieren, verwandeln sie sie in Akte des Widerstands. Mit Spuren zu arbeiten heißt zugleich Archäologie und Erfindung zu praktizieren: Es bedeutet, sich mit Fragmenten so auseinanderzusetzen, dass ihre vielschichtigen Geschichten sichtbar werden und unterdrückte Bedeutungen wieder hervortreten können. Solche Praktiken streben nicht nach Abschluss, sondern bestehen auf der Unvollständigkeit des historischen Archivs und halten die instabilen Räume offen, in denen Erinnerung, Abwesenheit und Widerstand aufeinandertreffen.

Biografie

Dr. AYȘE GÜNGÖR ist Kunsthistorikerin und Kuratorin. Sie promovierte an der TU Berlin, wo sie den Zusammenfluss von Kunst und Anthropologie in den Arbeiten von Künstler:innen aus der Türkei untersuchte. Ihre Forschung umfasst transkulturelle Kunstgeschichte, Kunst und Migration, Eco-Art-Praktiken und globale Kunstnarrative. Sie war Postdoc-Fellow am KHI Florenz und an der LMU und kuratierte diverse Ausstellungen.

Fußnoten

- Tim Ingold: Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, London/New York: Routledge, 2011.

- Michel Foucault: The Archaeology of Knowledge, New York: Pantheon Books, 1972.

- Giorgio Agamben: “Archaeology of the Work of Art,” in Creation and Anarchy: The Work of Art and the Religion of Capitalism, trans. Adam Kotsko, Stanford, CA: Stanford University Press, 2019, p. 1.

- Ibid., p. 13.

- Malte Fabian Rauch: “Archaeologies of Contemporary Art: Negativity, Inoperativity, Désœuvrement,” Journal of Italian Philosophy, vol. 3, 2020, pp. 191–215.

- Bjørnar Olsen: “Keeping Things at Arm’s Length: A Genealogy of Asymmetry,” World Archaeology, vol. 39, no. 4, 2007, p. 579.

- Jacques Rancière: Dissensus: On Politics and Aesthetics, London: Bloomsbury Academic, 2015, p. 145.

- Valentina Napolitano: “Anthropology and Traces,” Anthropological Theory, vol. 15, no. 1, 2015, pp. 47–67.