Spuren finden sich überall – auch im gebauten Raum. Architektur erzählt von Abriss, Ausgrenzung und Verantwortung, aber auch von dem, was verdrängt oder neu erfunden wird. Dieser Beitrag folgt unbequemen Architekturen und zeigt, warum gerade das Störende zu den wichtigsten Erinnerungszeichen unserer Städte zählt.

Einleitung

Architektur ist mehr als gebaute Struktur – sie widerspricht, irritiert, legt Spuren: Manche sind groß und laut, andere eher klein und unscheinbar. Manche will man für immer festhalten, andere hätte man lieber nie gesehen. Eins haben sie aber alle gemein: Sie erzählen Geschichten – oft auch solche, die nicht allen gefallen.Architektur mitsamt ihrer Spuren ist nie neutrales Archiv. Sie ist ein umkämpftes Terrain, in dem entschieden wird, welche Spuren sichtbar bleiben, welche Geschichten weitererzählt und welche umerzählt, überbaut oder gelöscht werden. Spuren sind dabei nicht bloß Überreste. Sie markieren Resonanz, wenn Architektur Widerspruch, Zustimmung oder Reibung hervorruft. Sie markieren Ausschluss, wenn ganze Gruppen gar nicht erst an der Geschichte mitschreiben dürfen. Und sie markieren Erinnerungen und Umdeutungen, wenn dieselben Spuren verschiedene Geschichten erzählen, die immer wieder neu gelesen werden können.

Dieser Beitrag geht auf Spurensuche. Er folgt Architekturen, die auf unterschiedliche Weisen mit gesellschaftlicher Deutung, Erinnern und Vergessen ringen. Er fragt, wie Architekturen – selbst, wenn sie verschwinden – zu widerständigen Zeichen im kollektiven Raum werden. Und er macht sichtbar, wer Spuren hinterlassen darf und wer nicht. Dafür sucht er nach Spuren von unbequemen Architekturen. Mit unbequemer Architektur sind architektonische Räume oder Bauten gemeint, die Spannungen nicht glätten, sondern austragen – Architekturen, die Erinnerung, Macht oder Ausschluss sichtbar machen. Diese Architekturen sind mehr als nur Kulissen oder funktionale Alltagsräume. Sie sind Resonanzräume gesellschaftlicher Spannungen, in denen Macht, Erinnerung und Zugehörigkeit verhandelt werden. Der Blick auf ihre Spuren macht sichtbar, wie Architektur Konflikte nicht nur abbildet, sondern selbst mitgestaltet.

Fallbeispiele

Titomeniks

Ein Beispiel dafür sind die Titomeniks1, wie ich sie in meiner Diplomarbeit Titomenik – Erinnern an die Zukunft2 genannt habe: Damit bezeichne ich die zahlreich im ehemaligen Jugoslawien errichteten Denkmale. Sie wurden als Erinnerungsarchitektur erbaut, um Geschichte als Spur in den Raum einzuschreiben. Heute jedoch bewegen sie sich wischen Gedenkort, Ruine und politischer Leerstelle und stehen unter völlig veränderten Bedingungen für Bedeutungsverschiebung, Aneignung, Vernachlässigung und Konflikte: Einige wurden zerstört, andere vergessen, wiederum andere revitalisiert oder vereinnahmt (Abb. 1, 2, 3) – und alle zeigen, wie Erinnerungsarchitekturen ihre Bedeutung verlieren, umgedeutet oder neu beansprucht werden. Sie verkörpern als architektonische Manifestationen ein spezifisches Zukunftsversprechen Jugoslawiens: „Einheit und Brüderlichkeit“. Sie stehen hierbei exemplarisch für eine Form der Erinnerungsarchitektur, deren Bedeutungen sich im Zuge gesellschaftlicher Umbrüche tiefgreifend verschoben haben – und mit ihnen auch die Spuren, die sie hinterlässt.

Es wird deutlich: Auch Erinnerung ist keine feste Größe, sondern eine Spur, die ständig neu gelesen wird – von unterschiedlichen Gruppen, mit gegensätzlichen Interessen. Genau darin liegt ihre unbequeme Kraft.

Dieser Beitrag versteht Titomeniks als Boundary Objects im Sinne von Susan Leigh Star3 – als Grenzobjekte, die in unterschiedlichen sozialen Welten jeweils andere Bedeutungen tragen: Mahnmal, Ruine, politisches Symbol oder vergessene Leerstelle.

Esso-Häuser

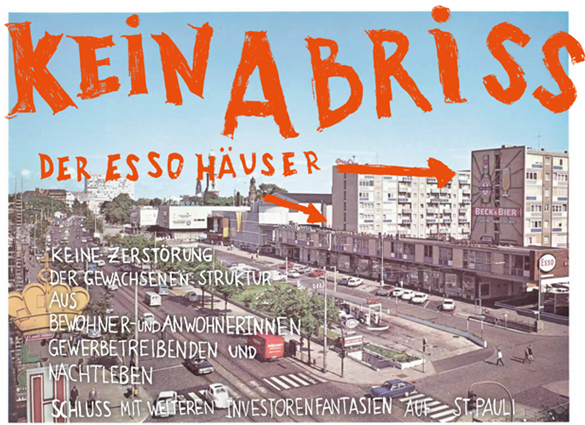

Die Esso-Häuser auf St. Pauli in Hamburg (Abb. 4) wurden längst abgerissen, hinterließen aber eine Art Vakuum. Sie waren mehr als nur ein Ensemble aus Wohn- und Geschäftshäusern. Sie waren identitätsstiftender Teil des gelebten Alltagsgefüges, in dem Wohnen, Clubkultur, Tankstelle und Nachtleben ineinandergriffen. Die Nutzung war vielfältig, niedrigschwellig und geprägt von einer sozialen Durchmischung, die für St. Pauli typisch ist. Die Esso-Häuser hatten weitreichenden Kultstatus. Nicht zuletzt durch populäre Formate wie die Penny-Doku4, die das soziale Gefüge vor Ort dokumentierte. Der Abriss der Gebäude im Jahr 2014 löste Proteste aus, weil bezahlbarer Wohnraum verschwand, aber vor allem weil damit auch eine symbolische Leerstelle in St. Pauli entstand. So wirken die Esso-Häuser weiter wie ein Phantomschmerz der Stadt: als Protestsymbol, als fragmentarische Spur verdrängter Geschichte. Eigentümerwechsel, Investorenkonflikte und verzögerte Verfahren verstärken den Zustand und hintelassen eine städtebauliche wie diskursive Brache.

Die Frage, wem der Raum gehört und wer mitentscheidet, wurde zur Kernfrage des Planungsprozesses. Die PlanBude entstand 2014, um die ‚Wunschproduktion‘ für die neuen Esso-Häuser zu organisieren.5 Der folgende Planungsprozess entwickelte sich unter großer öffentlicher Beteiligung; in Workshops, Interviews und Kartierungen formulierten anwohnende und interessierte Menschen ihre Vorstellungen für ein zukünftiges St. Pauli. Die Ergebnisse flossen in das städtebauliche Konzept ein, das eine Mischnutzung aus Wohnen, Kultur, öffentlichem Raum und Gewerbe vorsah. Die ehemalige Existenz der Esso-Häuser hinterließ nachhaltige Spuren, die in Plänen einer Art Revitalisierung ebendieser mündete. Doch obwohl der Prozess große Hoffnungen geweckt hatte, blieb die Umsetzung bislang aus – aktuelle Entwürfe ignorieren viele der erarbeiteten Inhalte.

Damit wird der Fall der Esso-Häuser zu einem Beispiel für eine paradoxe Dynamik: Trotz Abriss blieben Spuren sichtbar, die Beteiligung ermöglichten, bislang aber nicht wirksam wurden. Das wirft die Frage auf, welche Rolle Protest, Partizipation und Architektur im Ringen um städtische Räume spielen und welche Verantwortung Architekturschaffende darin tragen. Hier lässt sich Hannah Arendts Konzept des Erscheinungsraums6 anschließen: Denn die Auseinandersetzungen um die Esso-Häuser kreisten letztlich um Spuren des gemeinsamen Handelns im öffentlichen Raum. Arendts Erscheinungsraum beschreibt Raum, in dem Menschen sichtbar werden, indem sie sich in der Öffentlichkeit begegnen und gemeinsam handeln. Damit meint sie keinen physischen Raum, sondern ein soziales Gefüge, das dort entsteht, wo unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen – in Pluralität, nicht zwangsmäßig im Konsens. Erst dann kann nach Arendt politische Teilhabe möglich werden.7

Übertragen auf die Esso-Häuser zeigt sich: Ihre Existenz, aber auch der Protest gegen ihren Abriss, sowie das Beteiligungsverfahren der PlanBude eröffneten einen solchen Erscheinungsraum: Alle konnten ihre Vorstellungen einbringen, ihre Stimmen hörbar machen und – zumindest zeitweise – politisch sichtbar werden. Dieser Raum aber blieb rückblickend fragil: Der Prozess mündete nicht in eine Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse. Sichtbarkeit blieb symbolisch, Partizipation wurde zur Geste ohne reale Wirksamkeit – bis jetzt. Arendt betont in diesem Zusammenhang, dass Politisches Handeln Sichtbarkeit voraussetzt – ohne Räume, die das ermöglichen, bleibt Teilhabe genau diese leere Geste.8

Ähnlich ließe sich auch über Titomeniks nachdenken: Auch sie eröffnen – zu Entstehungszeiten, und auch posthum und im Streit – Erscheinungsräume, in denen Fragen von Erinnerung und Zugehörigkeit neu verhandelt werden. Beide, Esso-Häuser und Titomeniks wirken immer weiter als Spur eines temporären Erscheinungsraums, der sichtbar macht, was sonst oft unsichtbar bleibt. Damit verschränken sich Spur und Erscheinungsraum: Spuren zeigen, wer sichtbar werden durfte, aber auch wie Sichtbarkeit letztlich folgenlos bleiben kann. Defensive Architektur kehrt dieses Prinzip scheinbar um: Sie will Spuren gezielt tilgen, Sichtbarkeit verhindern – sei es durch Zäune, Verdrängung oder andere Formen architektonischer Abschreckung.

Defensive Architektur

Diese defensive Architektur begegnet uns dort, wo Stadtgestaltung zum Werkzeug von Kontrolle wird: Sie entsteht nicht zufällig, sondern durch gezielte Ausschluss-Praktiken, die Raum nur selektiv verfügbar machen. So wird in den Raum eingeschrieben, wer bleiben darf und wer nicht. Sie steuern Verhaltensweisen und schließen Personengruppen systematisch aus. Öffentlicher Raum wird also nicht neutral, sondern entlang normativer Vorstellungen von Verhalten, Zugehörigkeit und Produktivität organisiert. Das verkörpert Aushandlungsprozesse, bei denen Raum zum Instrument gesellschaftlicher Selektion wird.

Rund um den Hamburger Hauptbahnhof, wo ich wohne, wird für mich täglich deutlich, wie sich Ausschluss architektonisch manifestieren kann: durch Sitzverhinderer (Abb. 5), Zäune, Verdrängung, räumliche Barrieren. Die Drogen-Beratungseinrichtung Drob Inn etwa wurde kürzlich umgestaltet: blickdichter Zaun, versiegelte statt begrünte Flächen und Stahl-Schirme in Telekompinker Signafarbe, die nicht den Eindruck erwecken, als könnten sie vor Sonne oder Regen schützen. Die Spur derer, die hier im innerstädtischen Raum sehr präsent sind, soll durch den Zaun architektonisch verwischt werden. Ein anonymer Anwohner beschreibt diesen Bruch prägnant: „Früher hatte ich den Eindruck, er sei eher organisch entstanden – jetzt fühlt es sich an wie ein Pflaster, das Probleme nur oberflächlich überdeckt.“9 Damit wird deutlich, wie defensive Architektur nicht nur physische Barrieren schafft, sondern auch atmosphärisch als Spur einer oberflächlichen „Lösung“ wirken. Spuren der systematischen Auslöschung jener, die keine hinterlassen dürfen, richten sich beim Drob Inn gegen Drogenabhängige, im städtischen Raum aber auch oft gegen wohnungslose oder bettelnde Menschen, Jugendliche, Ungewollte. Sie werden durch defensive Architekturen aus dem sichtbaren Raum verdrängt. Der Sitzverhinderer wird zur ungewollten Spur der Anteillosen10

Architektur ist immer auch umkämpfter Bedeutungsraum: Während sie für den einen Sicherheit, Ordnung oder Sauberkeit symbolisiert, markiert sie für den nächsten Ausgrenzung, Unsichtbarmachung oder Verlust. Es entstehen vieldeutige, widersprüchliche Spuren, die ein und denselben Objekten eingeschrieben sind und für verschiedene Gruppen ganz Unterschiedliches sichtbar machen. Genau in dieser Spannung setzt die Boundary Object Theory (BOT) von Susan Leigh Star11 an und bietet ein Werkzeug, um zu verstehen, wie ein und dieselbe Architektur als Schnittstelle fungiert, an der divergierende Perspektiven und Interessen sichtbar werden, ohne je auf eine einzige Lesart reduziert zu sein.

Theoretische Rückbezüge

Stars Boundary Object Theory beschreibt Objekte als Schnittstelle zwischen sozialen Welten. Sie ermöglichen Kooperation ohne Konsens. BOT stellt die Frage, wie Individuen mit unterschiedlichen Perspektiven und Wissenssystemen zusammenarbeiten können – insbesondere in den sich wandelnden gesellschaftlichen Kontexten. Im Gegensatz zu Latours Akteur Netzwerk-Theorie12, die Objekte als Teil stabiler Netzwerke begreift, zielt die BOT darauf ab, Objekte mit bleibender Mehrdeutigkeit zu beschreiben. Boundary meint dabei nicht Grenze im Sinne von Trennung, sondern eine verbindende Schnittmenge, in der verschiedene Bedeutungen koexistieren können.13

Titomeniks lassen sich nicht wegen ihrer Materialität, sondern wegen ihrer wechselnden Bedeutungen zwischen Gruppen als Boundary Objects lesen. In der Ära Jugoslawiens unter Tito vermittelten Titomeniks eine klare Botschaft: „Einheit und Brüderlichkeit“ – ein Slogan, der als Leitidee des Vielvölkerstaates funktionierte und das Zusammenleben der unterschiedlichen Nationalitäten sichern sollte. Ihre Botschaft und Bedeutung für die heutigen Gesellschaften und ihre ‚Sozialen Welten‘ werfen jedoch kompliziertere Fragen auf. Für die Denkmalpflege sind sie Erbe, für Partisan:innen Erinnerungsorte und für diejenigen, die Titomeniks zerstört haben sind sie Teil einer unerwünschten Vergangenheit, zu der sie jede Verbindung löschen wollen. Darin zeigt sich die unbequeme Kraft: Sie leben in mehreren sozialen Welten zugleich, mit wechselnden Identitäten. BOT macht diese Vielstimmigkeit sichtbar, ohne sie auflösen zu wollen. Titomeniks als Boundary Objects oder Grenzobjekte zeigen, dass Architekturen zugleich robust und anpassungsfähig sein können, also anschlussfähig für verschiedene Kontexte und dennoch prägend für den kollektiven Raum. In diesem Sinne lassen sich Titomeniks auch als Spuren lesen – Spuren, die in verschiedenen sozialen Welten unterschiedlich gedeutet werden. BOT verdeutlicht, wie dieselbe architektonische Spur für die einen Erinnerungszeichen, für andere Störfaktor oder für wieder andere schlicht unsichtbar sein kann.

Ein ähnlicher Mechanismus zeigt sich bei den Esso-Häusern: Für viele waren sie Kiez-Ikone und Herzstück St.Paulis, für anderedagegen galten sie als Spekulationsobjekt, dessen Abriss städtebauliche Aufwertung versprechen wollte. Der jahrelange Protest gegen den Abriss der Esso-Häuser, der 2013 in deren Räumung mündete, verdeutlicht, wie sehr ein Bauwerk zur Projektionsfläche divergierender sozialer Welten werden kann.

Auch defensive Architektur lässt sich so lesen: als Grenzlinie, an der sich verschiedene Vorstellungen von Öffentlichkeit und Teilhabe reiben.

Die BOT eröffnet so einen produktiven Blick auf die Mehrdeutigkeiten von Architektur: Gebäude sind nicht bloß physisch da, sondern entfalten in vielen sozialen Welten unterschiedliche Bedeutungen. Architekturen werden so zu Vermittlungsinstanzen, die divergierende Perspektiven beleuchten und koexistierend möglich machen – ohne, dass Konsens entstehen muss.

All diese Orte verbindet, dass sie einen ungewollten Erinnerungswert innehaben.14 Der Begriff lehnt sich an Alois Riegls Denkmalwerte15 an und beschreibt ausgelöste Erinnerungen, die zu Entstehungszeiten nicht intendiert, aber dennoch wirksam sind. Der Aspekt des Ungewollten Erinnerungswertes entsteht in gewissen zeitlichen Phasen: Er geht immer aus einem Gewollten Erinnerungswert hervor, ersetzt ihn jedoch nicht, sondern besteht mit diesem in Koexistenz. Er kann ebenso vielschichtig sein und Deutungen hervorrufen, die vielfältig, ja sogar konträr zueinander sind. Der Ungewollte Erinnerungswert zeigt sich in jenen Spuren, die nachwirken, obwohl sie nicht erinnert werden sollen – trotz Abriss, Zweckentfremdung oder Schweigen. Diese Spuren sind nie neutral. Sie werden gesetzt, gelesen, verhandelt, bekämpft, gelöscht. Verstanden als Boundary Objects (Star) zeigen sie, wie architektonische Spuren – oft widersprüchlich und konflikthaft – in unterschiedlichen sozialen Welten zirkulieren, verschiedene Lesarten erlauben und Kooperation ohne Konsens herausfordern. So markieren sie Prozesse, in denen Erinnerung und Deutung immer wieder neu verteilt werden. Gerade dort, wo Architektur nicht eindeutig spricht, wird ihre Spur zur Projektionsfläche. Das macht deutlich: Spuren sind mehr als materielle Reste oder historische Schichten. Sie sind gesellschaftliche Zeichen – zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Kontrolle und Widerstand und entfalten gerade in ihrer Unbequemlichkeit politische Kraft.

Schluss

Der Beitrag ist Teil eines laufenden Promotionsprojekts „Unbequeme Architektur als Resonanzraum. Theoriegeleitete Raumlektüren zwischen Konflikt und Potenzial“. Ziel ist es, die gesellschaftliche Wirkung von Architekturen zu untersuchen, die nicht nur ästhetisch repräsentativ, sondern auch gesellschaftlich widerständig, ambivalent und konflikthaft sein können.

Die entwickelten Überlegungen schlagen eine interdisziplinäre Perspektive vor, in der Architektur nicht als stilles Objekt verstanden wird, sondern als Spur im Werden: unbequem, mehrdeutig, wandelbar und politisch wirksam. Indem Denkmalwerte, die Boundary Object Theory und das Konzept der Spur zusammengedacht werden, öffnet sich eine Sicht auf Architektur als gesellschaftliche Akteurin und als Resonanzraum gesellschaftlicher Auseinandersetzung – auch dort, wo sie unbequem wird. Und gerade in dieser Unbequemlichkeit liegt ihr Potenzial, Konflikte sichtbar zu machen und Zukunftsperspektiven zu öffnen.

Was bleibt, wenn Architekturen verschwinden oder sich wandeln? Der Streit um ihre Bedeutung: Wer darf deuten? Wer erinnert und wer wird vergessen?Architekturen – ob Titomeniks, Esso-Häuser oder Formen defensiver Architektur – zeigen, dass gebaute Räume nie still sind. Sie hinterlassen Spuren, die gelesen, verhandelt und neu geschrieben werden. Architektur hinterlässt Spuren, gewollt oder nicht. Sie sprechen von Verlust, Widerstand, von Ausschluss und Möglichkeiten. Nie neutral. Nie still. Immer irgendwie schuldig. Immer in Bewegung.

Biografie

LEA SASCHA FURBACH ist Architektin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel. Ihr Studium der Architektur absolvierte Furbach in Trier und Wien und bekam ihr Diplom an der Technischen Universität Wien. In ihrer Abschlussarbeit untersuchte sie die jugoslawischen Denkmale der Tito-Ära (Titomeniks). In Forschung und Lehre beschäftigt sie sich mit historischen Bauten, kritischen Fragen zur Denkmalpflege und der gesellschaftlichen Bedeutung von Architektur. Ihr besonderes Interesse gilt „unbequemen Architekturen“, die Spannungen sichtbar machen und neue Perspektiven eröffnen.

Fußnoten

- Der Begriff Titomenik ist ein Portmanteau aus „Tito“ und „Spomenik“, dem serbokroatischen Wort für „Monument“.

- Lea Sascha Furbach. Titomenik: Erinnern an die Zukunft; Transformation vom identitätsbildenden Denkmal im engeren Sinne zum ungeliebten Denkmal ohne Sinn; und was dann?, Wien 2017.

- Susan Leigh Star und James R. Griesemer: Institutional Ecology, `Translations‘ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39, in: Social Studies of Science 19(3) (1989), S. 387-420.

- Der Penny-Markt auf der Reeperbahn, Spiegel-TV-Reportage, Erstausstrahlung 2007. Inoffizielle Verbreitung u. a. über YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=FQAyoaa18J0&list=PLuiYhcgFTmqCemO3QwgqlmW81bW67vgs5&index=1 [18.10.2025].

- PlanBude. URL: https://planbude.de [25.09.2025].

- Arendt, Hannah. Vita activa oder Vom tätigen Leben. München 1994.

- Arendt, Hannah. Vita activa oder Vom tätigen Leben. München 1994, S. 164ff.

- Arendt, Hannah. Vita activa oder Vom tätigen Leben. München 1994, S. 193.

- Anwohner Münzviertel: Sozialraum rund um den Hauptbahnhof (Stand der Dinge. Eine Nachbarschaftszeitung für die Hamburger Innenstadt, Nr.02), Hamburg 2025).

- „Anteillose“ wird in Anlehnung an Rancières „Anteil der Anteillosen“ genutzt und beschreibt diejenigen, die vom Sicht- und Sagbaren ausgeschlossen sind. (Jacques Rancière: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie. Frankfurt a. M. 2002).

- Susan Leigh Star und James R. Griesemer: Institutional Ecology, `Translations‘ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39, in: Social Studies of Science 19(3) (1989); Susan Leigh Star: This is not a Boundary Object: Reflections on the origin of a concept, in: Science, technology & human values 35(5) (2010), S. 601–617.

- Bruno Latour. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford 2005.

- Susan Leigh Star und James R. Griesemer: Institutional Ecology, `Translations‘ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39, in: Social Studies of Science 19(3) (1989), S. 387-420.

- Furbach 2017

- Alois Riegl. Der moderne Denkmalkultus: sein Wesen und seine Entstehung, Wien 1903.