Kathleen Gilje nutzt die Technik der Röntgenaufnahme nicht nur als restauratorisches Mittel, sondern zur künstlerischen Inszenierung. In Musicians, Restored (1993) fingiert sie die Enthüllung eines pentimentos im Werk Caravaggios: Anstelle der musizierenden Jünglinge erscheint ein homoerotisches Moment, das als verworfene Spur ausgegeben wird. Die „Entdeckung“ entpuppt sich jedoch als bewusste Fiktion – ein Spiel mit Authentizität, Begehren und den Grenzen biographischer Wahrheiten.

Die Verlockung des Sensationellen

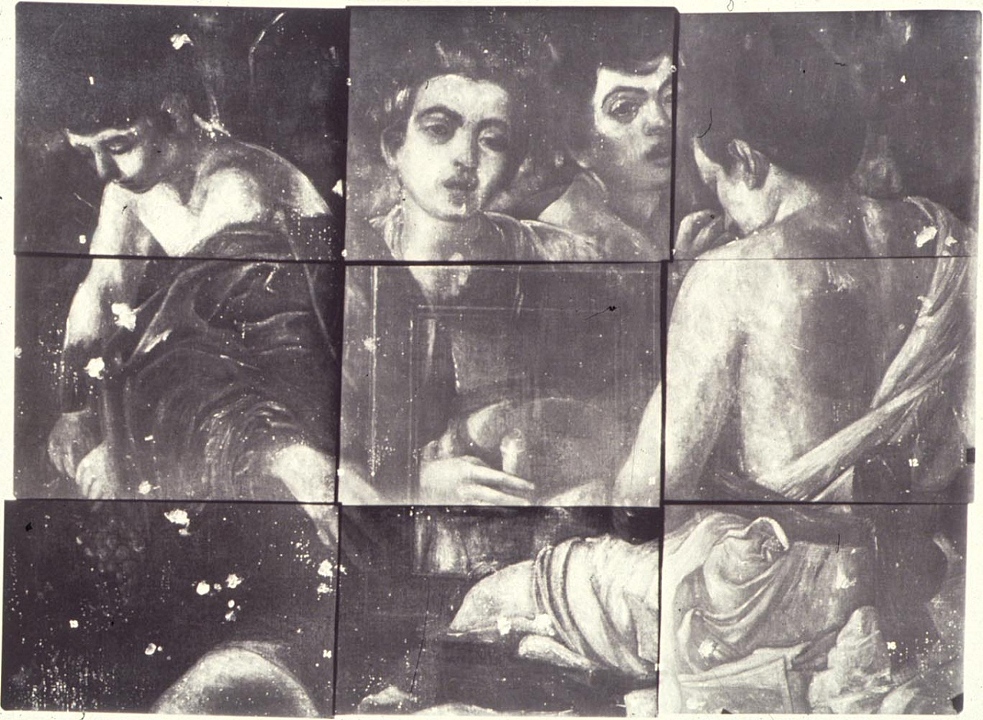

Als 1997 im MIT List Visual Arts Center in Cambridge die Ausstellung Recovering Lost Fictions: Caravaggio’s Musicians eröffnet wurde, schien sie eine kunsthistorische Sensation zu präsentieren: Eine zweite Version von Michelangelo Merisi da Caravaggios (1571–1610) Die Musiker mit einer überraschenden Untermalung (Abb. 1 und 2).

Die bisher bekannte Version von Caravaggios Die Musiker von 1597, seit 1952 im Besitz des New Yorker Metropolitan Museum of Art (MET), zeigt drei junge Musiker und einen geflügelten Amor (Abb. 3).

In beiden Werken ist die zentrale männliche Figur mit Laute sitzend dargestellt und richtet ihren Blick direkt an das Bildpublikum. Eine zweite Gestalt, ebenfalls im Bildvordergrund, beugt sich über einen Satz Notenblätter. Sie hat Violine und Bogen zur Seite gelegt und kehrt den Rezipient:innen den Rücken zu. Eine dritte Figur im hinteren rechten Bildfeld hält ein Blasinstrument und schaut die Betrachtenden mit leicht geöffnetem Mund an.1 Im Hintergrund der linken Bildhälfte zu sehen ist Amor, der in sich gekehrt an einem Zweig Weintrauben pflückt. Gemalt im Typus eines Genrebilds, bietet Caravaggios Werk seinen Betrachtenden eine Allegorie der Musik und der Liebe an.2

So hält Keith Christiansen zu der Kategorisierung des MET-Originals fest:

„The identification of a style appropriate to specific kinds of subjects fell under the rubric of decorum. We do not have to look far to uncover the artifice embedded in Caravaggio’s Musicians. The compressed figural composition recalls Roman marble reliefs, but the artist has taken considerable pains to activate the fictive space by the prominently placed, foreshortened violin and open book of musician obvious solicitation to the viewer.“3

Das sinnlich aufgeladene Werk ‚androgyner Jugend‘, so Donald Posner, wurde von Caravaggio für den Musikliebhaber Kardinal Francesco Maria del Monte angefertigt.4 Unter besonderer Beleuchtung weiterer Werke Caravaggios – wie Der Lautenspieler (Abb. 4) oder Bacchus (Abb. 5) – und einhergehend mit Posners Artikel Caravaggio‘s Homo-erotic Early Works5 wandte sich auch der kunsthistorische Diskurs Spekulationen über die Sexualität des Barockkünstlers zu.6

Umso sensationeller scheint die Entdeckung die der Kunsthistoriker Joseph Grigely und die Restauratorin Kathleen Gilje in ihrer Präsentation am MIT offenlegten: Eine wiederentdeckte zweite Version von Die Musiker, die das letzte Mal 1950 in London aufgetaucht sein soll (Abb. 1).7 Die der Präsentation vorangegangene restauratorische Untersuchung mittels Röntgenstrahlung enthüllte, so Grigely in seinem Aufsatz, eine beispiellose Untermalung – eine verborgene Spur, ein pentimento, und damit eine alternative und doch verworfene Bildkomposition und Narrativ: Statt einer Laute hält der junge Musiker in der Mitte der Unterzeichnung einen Spiegel in der Hand, dessen Reflexion offenbart, dass der Jüngling in Rückenansicht anstelle der Notenblätter, einem Madrigal, seinen erigierten Penis hält (Abb. 2).

In seinem Aufsatz im Ausstellungskatalog Recovering Lost Fictions: Caravaggio’s Musicians beginnt Grigely seine Untersuchung zu dem ausgestellten Werk am MIT List Visual Arts Center mit der Darlegung der Provenienz von Caravaggios Werk Die Musikers aus dem MET, welches nach ungeklärter Provenienz seit 1952 aus einer Privatsammlung in England in das Metropolitan Museum of Art übergegangen sei.8 Das in Cambridge ausgestellte Werk hingegen ist eine absolute Neu- oder Wiederentdeckung einer Kopie dieses Werkes, die ebenfalls von Caravaggio gemalt wurde. Das Bild wurde zuletzt 1950 in London nachgewiesen und nun untersucht und als Original identifiziert:

„This major rediscovery – coming at it does only a few years after the rediscovery of another lost Caravaggio in Dublin – reveals that Caravaggio made not one version of The Musicians, but two, both strikingly similar in their surface apparition, but startingly dissimilar in terms of their pentimenti, or composotional revisions.“9

Die Praxis einer mehrfachen Anfertigung sei nicht ungewöhnlich für Caravaggio, oder überhaupt in dieser Zeit, so hat der Künstler gleiche oder ähnliche Kopien anderer seiner Werke wie beispielsweise dem Lautenspieler angefertigt.10

Weiterführend in seiner Argumentation gibt Grigley zu bedenken, dass Kopien oftmals spannende und manchmal auch private Geschichten erzählen können.11 So öffnet er die Tür für die nachfolgende Verflechtung von Caravaggios Privatleben, seinen Beziehungen und Geheimnissen ebenso wie der Geheimhaltungen seiner Sexualität im Verborgenen, in der unterliegenden Schicht:

„It is when we look at the pentimenti of the new copy of The Musicians the similarities between the two versions end, and a strange, almost bewildering, but ultimately explicable story begins. X-radiographs of the Metropolitan copy reveal very few compositional alterations. Not the new copy, which reveals beneath the images on its surface an extraordinary sexual encounter: instead of the lute, the central figure holds a mirror, in which can be seen the lap of the third youth. But instead of grasping a love madrigal in his left hand, he grasps a metonym of this madrigal: his erect penis.“12

Auch das ursprünglich bekannte Werk Die Musiker aus der Sammlung des MET verhandelt ein Thema, das vielfach als homoerotisch bis homoerotisierend beschrieben wird.13 Vor allem die Darstellung der Jünglinge, ihrer nackten Haut und leicht geöffneten Münder sowie der Vergleich zu Caravaggios vielfältigen Darstellungen von jungen Männern sind zentraler Gegenstand dieser Argumentation. Gleichwohl Caravaggio diesen Bildentwurf verworfen hatte, ihn mit den Musizierenden übermalte, erscheint die Urfassung doch interessant – handelt es sich hierbei um die erste der beiden Varianten von Die Musiker? Hatte diesen Entwurf je ein Zeitgenosse gesehen? Ein jene letzte Frage bejahendes Indiz ist, dass sich sowohl seine Zeitgenossen wie auch seine Biografen über Caravaggios Sexualität durchaus ausgelassen zu haben scheinen.14 So macht auch Grigely die als Selbstporträt Caravaggios interpretierte Figur der Untermalung für die dezidierte Blickführung auf die Masturbationsszene verantwortlich.

So macht auch Grigely die als Selbstporträt Caravaggios interpretierte Figur der Untermalung für die dezidierte Blickführung auf die Masturbationsszene verantwortlich. Auf der Grundlage dieser Beobachtung interpretiert Grigely auch die für die Betrachtenden unmittelbar sichtbare Malschicht als ähnlich, wenngleich implizit erotisiert:

„To play in concert – or to ‚play‘ an instrument– thus becomes here an act of artifice, a moment in which the performance becomes pure metaphor couched in the guise of polite decorum.“15

Dies verknüpft Grigely zum Ende seiner Untersuchung hin ebenfalls mit Caravaggios Vorliebe, nicht nur idealisierte Figuren zu zeigen, sondern die Natur der Menschen einzufangen.16

Zur Authentifizierung und Legitimierung dieses Gemäldes führt Grigely im gesamten Aufsatz Überlegungen und Referenzen zu potenziellen Auftraggeber:innen mitsamt der in der Forschung diskutierten Frage nach deren sexuellen Orientierung, zum Entstehungszeitpunkt und zur fortlaufenden Provenienz.17 Ebenso beschreibt er explizit Caravaggios besondere Technik als:

„[a] careful analysis of the original copy of The Musicians“, die „under raking light reveals extensive evidence of Caravaggio‘s well-known method of incising the canvas with the butt end of his brush. The process leaves small ridges, or levees, of paint that are highlighted by the raking light, and under such light we can faintly see the hand and penis of the masturbating musician.“18

Die Ausstellung des Werks und die Besonderheit dieser neuen Erkenntnisse wurden im MIT List Visual Art Center unter besonderer Berücksichtigung des Forschungs- und Arbeitsprozesses dargelegt. Das Kunstwerk wurde in einem opulenten Rahmen in einem separaten Ausstellungsraum und unter hohen Sicherheitsvorkehrungen präsentiert. Die Werkschau begleitete die Installation eines Arbeitstisches mit den für die Entdeckung, Forschung, Publikation und restauratorische Arbeit notwenigen Materialien. Dazu gehören die Röntgenaufnahmen sowie konsultierte Literatur, die in gestapelten Papieren und Büchern gemeinsam mit einem Kaffeebecher den Alltag der beiden Forschenden zu diesem Projekt kennzeichnen und für die Besuchenden zugänglich machen sollen.

Falsche Spuren: Eine Auflösung

Doch die Enthüllung war fingiert.

Denn die zeitgenössische Restauratorin und Künstlerin Kathleen Gilje hatte eine zweite eigenhändige Version von Caravaggios Die Musiker angefertigt. Dieses Werk, The Musicians, Restored (1993), zeigt sich in Form der Werkkopie und den dazu angefertigten Röntgenbildern, die ihre Untermalung freilegen. Diese bezeugen die unmittelbar ersichtliche Handlung der Figuren, die mittels Bleiweiß – einem Farbstoff, der im Zuge einer Röntgenaufnahme besonders gut sichtbar wird, aus dem Schatten hervortreten: Sie zeigen die Masturbation und die daraus resultierende homoerotische Szene (Abb. 1 und 2). Diese Entdeckung schien perfekt in die kunsthistorischen Diskurse um Caravaggios sexuelle Orientierung zu passen, die spätestens seit Posners Aufsatz über Caravaggios homoerotische Frühwerke zum Kanon der entsprechenden Forschung zu gehören schien.

Gilje hatte das Bild kopiert, eine Untermalung eingefügt und mit Grigely einen pseudo-wissenschaftlichen Katalog verfasst, der alle Indizien kunsthistorischer Authentizität aufwies. Der Text eignet sich geradezu performativ den Duktus wissenschaftlicher Publikationen an: Mit detaillierten Provenienzangaben, kunsthistorischen Verweisen, Endnoten und interpretativen Exkursen. Viele Besuchende und selbst Kunsthistoriker:innen ließen sich täuschen. Der ‚Befund‘ war inszeniert und führte zugleich vor, wie fragil die Grenzen zwischen authentischer Spur und künstlerischer Erfindung sind. Diese Täuschung bildet das dramaturgische Zentrum von Giljes Projekt. Sie macht sichtbar, wie sehr Wahrheitsansprüche in der Kunstgeschichte an materielle Spuren (Untermalungen, Röntgenbilder, Provenienzen) gekoppelt sind und wie leicht diese Mechanismen unterlaufen werden können. So problematisiert Gilje ein in den Visual Culture Studies ausführlich diskutiertes Paradoxon des Gleichnisses von Sichtbarkeit und Wahrheit und stellt dieses Verhältnis mit diesem Werk zur Disposition.19 Die Leitfrage lautet daher: Was passiert, wenn die Spur selbst erfunden ist? Welche Wahrheit produziert ein Werk wie The Musicians, Restored?

Die Entdeckung eines zweiten Werks entpuppt sich, ebenso wie die gesamte Ausstellung, als Inszenierung oder gar Intervention der hier als Künstlerin agierenden Kathleen Giljes: Ihr Werk The Musicians, Restored nutzt genau diesen Moment der ‚Auflösung‘ – visuell, narrativ und konzeptuell –, um kunsthistorische, wahrnehmungspsychologische und ästhetische Konventionen sowie restauratorische Praktiken zu herauszufordern. Was zunächst als wissenschaftlich fundierte Entdeckung erscheint, erweist sich bei näherem Hinsehen als sorgfältige Spurensetzung. Ihre Praxis, die Linda Nochlin als „new incarnations of Old Masterpieces“20 beschrieb, basiert auf der Methode der Sichtbarmachung vermeintlicher Unsichtbarkeit: Die Restauratorin und Künstlerin spielt mit ihren zwei Rollen als Künstlerin und Restauratorin: Dabei fügt sie dem Original eine fiktive Alternativgeschichte hinzu. Spuren einer alternativen Realität der Bildfindung Caravaggios werden hier zur kritischen Kategorie – als fingierter Hinweis auf das, was nicht gezeigt, nicht gesagt, nicht erinnert wurde.

The Musicians, Restored reiht sich damit in Giljes Werkkomplex ein, der sich mit der Ergänzung, Umformung oder Relektüre frühneuzeitlicher Meisterwerke befasst. Oft stehen darin Körper, Sexualität oder Gewalt im Zentrum, deren Darstellung in der Kunstgeschichte durch heterosexuelle, patriarchale Blickregime geprägt ist. Gilje arbeitet nicht nur gegen die ikonografische Norm, sondern legt mit der ‚sichtbar‘ gemachten Untermalung in Form der Röntgenaufnahme – geradezu als Schattenzeichnung – ein alternatives Narrativ offen – eines, in dem Objektifizierung, Lust, Gewalt und Macht neu verhandelt werden. So beruht ein Teil von Giljes künstlerischen Arbeiten darauf, die Methoden der Restaurierung – Röntgenaufnahmen, Freilegung von Untermalungen, konservatorische Präzision – als Instrumente künstlerischer Reflexion einzusetzen. Nicht umsonst, führen sie daher mehrfach den Zusatz ‚Restored‘ hinter dem Originaltitel des Werks an. Die von Nochlin als neue Inkarnationen alter Meisterwerke betitelten Bilder zeigen demnach Kopien frühneuzeitlicher bis barocker Werke, die durch bewusste Eingriffe aktualisiert und neu aufgeladen werden. So legt sie ihren Werken mehrfach diese oder ähnlichen Techniken zugrunde.

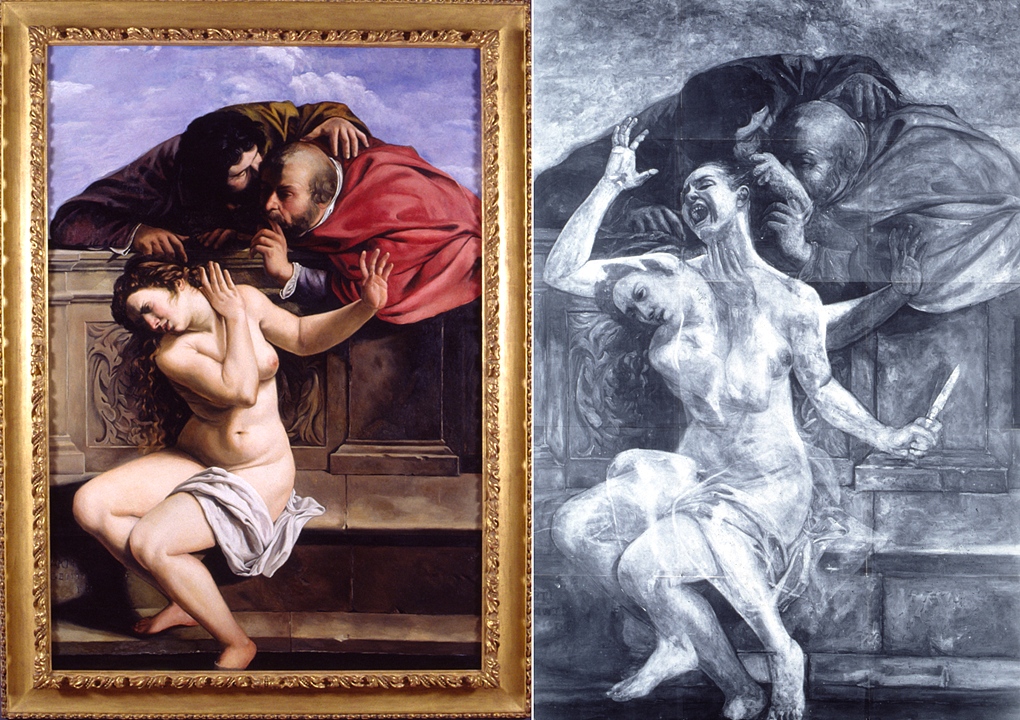

Mit einer Untermalung des Originalwerks fügt sie ihren Werken ein sichtbarwerdendes pentimento hinzu. Dieses wird als Aktualisierung des ursprünglichen (Historien-)Gemäldes in Form der ausgestellten Röntgenaufnahme sichtbar, so zum Beispiel auch bei Susanna and the Elders, Restored (1998) (Abb. 6 und 7).

In Giljes Version von Artemisia Gentileschis Werk von 1610 (Abb. 8) unterstellt sie ihrem Werk eine verworfene Untermalung, die Gentileschi auf Grundlage ihres eigenen Schicksals erstellt habe: Die ebenfalls mittels Röntgenstrahlung offengelegte Untermalung zeigt hier die alttestamentarische Figur Susanna, die sich kraftvoll aufbäumt, schreit und ein Messer in der Hand hält, um sich gegen die beiden Alten zu Wehr zu setzen. Gilje erschafft damit eine starke biographische Koppelung an Gentileschis eigene Vergewaltigung und ihre eigenen Aussagen vor Gericht.21

Einen solchen biographischen Rückgriff oder Referenz auf das Leben des Künstlers lässt sich auch bei Giljes The Musicians, Restored festmachen. Das Werk bildet in dieser Reihe eine besonders konzeptuelle Intervention, die einer Kopie des Caravaggio-Gemäldes Die Musiker und der zusammengesetzten Röntgenabzüge, die wiederum eine Untermalung freilegen: Dies geschieht durch den scheinbar wissenschaftlichen Aufsatz, der das Kunstwerk komplettiert und von dem KonzeptkünstlerJoseph Grigely verfasst wurde. In diesem schrieb Grigely in kunsthistorischer Manier und mit wissenschaftlichen Belegen über eine von Gilje (hier als Restauratorin tätig) entdeckte Untermalung im Gemälde Caravaggios, die den Musiker nicht beim Musizieren, sondern bei der Masturbation zeigt. Die Wirkung beschreibt Nochlin wie folgt „Combining art-historcal fact and deconstructive fiction, the collaboration worked its magic“22 und verweist anschließend auf den satirischen Charakter der Installation. Der institutionelle Rahmen von Restaurierung und Kunstgeschichte ist dabei zentral.

Röntgenaufnahmen gelten in der kunsthistorischen Forschung als Verfahren, um verborgene Schichten freizulegen und so ‚Wahrheit‘ sichtbar zu machen. In der Ausstellung am MIT wurde diese Praxis konsequent durchgespielt: Die Inszenierung bot ein Spektrum an technischen Daten, Provenienzberichten, Röntgenbildern und kunsthistorischen Quellen – alles Angaben und Verfahren, die Authentizität beanspruchen.

Schein oder Sein? Giljes Irreführung zwischen Enthüllung und Täuschung

Mit diesem Verfahren, der Inszenierung und wissenschaftlichen Schrift traf Gilje eine Erwartung, die tief im Publikum und in der Disziplin verankert ist: Restaurierung verspricht Authentizität, eine Einsicht in den ‚ursprünglichen‘ Entwurf des Bildes. Dass diese Erwartung selbst ein Konstrukt ist, führt Gilje vor, indem sie eine erfundene Spur als wissenschaftlichen Befund tarnt. Ihr Werk entlarvt die Mechanismen der Wahrheitsproduktion in der Kunstgeschichte und zeigt die brüchige Grenze zwischen Fakt und Fiktion. Das Verfahren der Inszenierung und Ausstellung war ebenso simpel wie wirkungsvoll. Die Ausstellung selbst verstärkte die Täuschung. Die vorangegangen als Nachbildung einer Arbeitssituation beschriebene Installation des Schreibtischs war Teil der ausgelegten falschen Spur. Alles vermittelte den Eindruck wissenschaftlicher Seriosität – auch wenn dieser Schreibtisch wohl das eindeutigste Indiz einer Flunkerei gewesen sein sollte.

Martha Sherwood kommentiert Giljes Projekt in ihrem populärwissenschaftlichen Artikel des Online Magazins Life as a human als inmitten des Spannungsfeldes von Satire, Hoax und Fälschung verortete Täuschung agierend: Während Satire in der Regel erkennbare Hinweise auf ihre Fiktionalität enthalte, täusche ein Hoax hingegen bewusst für eine gewisse Zeit, bevor er als solcher entlarvt wird. Eine Fälschung will schließlich dauerhaft täuschen und Wahrheit beanspruchen.23 Zwischen Schwindel und Fälschung verhaftet, zeigt Giljes Kunstwerk gemeinsam mit Grigelys Text eine konstruierte und inszenierte Zurschaustellung dieses Paradigmas in der Kunstwelt. Glauben wir schlicht den ausgelegten Spuren, die das wissenschaftliche Mittel der Wahrheitsfindung der Röntgenaufnahmen und dem sich dadurch scheinbar offenbarenden Beweisen einer homoerotischen Untermalung des vermeintlich homosexuellen Caravaggios offenlegen? The Musicians, Restored bewegt sich zwischen Satire und Hoax: Als künstlerische Inszenierung erkennbar – denn keine ernstzunehmende Neuentdeckung eines Caravaggios würde die Inszenierung einer Schreibtischsituation begleiten – die mediale Aufmerksamkeit wäre gewaltig, die kunsthistorische Forschung im Anschluss vielfach mit diesem Werk befasst.

Stattdessen verbleibt die Präsentation des Werks auf den einer breiteren Masse zur Verfügung stehenden Informationsquellen, wie der Wikipedia-Artikel zu Caravaggios Die Musiker knapp 30 Jahre nach der Ausstellung bezeugt – weitere Spuren des Schwindels, die den Eindruck einer Tatsache hinterlassen, die für authentisch ge- und nachhaltig erhalten werden.24 Das Werk verweist damit auf ein grundlegendes Problem: Spuren sind nie neutral. Sie werden gelesen, gedeutet, in Diskurse eingespeist und mit Autorität versehen. Giljes falsche Spur zeigt, wie leicht sich wissenschaftliche Methoden instrumentalisieren lassen und wie sehr Deutungshoheit auf Inszenierung basiert. Hinzu kommt die Dimension der Appropriation: Gilje eignet sich die Autorität Caravaggios an, um sie für einen zeitgenössischen Diskurs – Queerness im Kanon der Kunstgeschichte – fruchtbar zu machen. Caravaggios Werk wird zum Möglichkeitsraum, die historische Offenheit seiner Bilder zum Austragungsort künstlerischer und theoretischer Spekulation. Die Ironie besteht darin, dass Gilje die Institutionen, die Wahrheit beanspruchen, nutzt, parodiert und zugleich entlarvt. Die Installation war nicht nur eine Täuschung, sondern auch eine überprüfende Reflexion der Legitimität und des Funktionierens kunsthistorischer Autorität.

Auch Peter C. Sutton betont: „Kathleen Gilje‘s art offers a virtual survey of Western painting but always with a contemporary, sometimes subversive twist.“25 So umschreibt er, wie es Gilje gelinge, die Überführung alter Meisterwerke, deren Darstellungen (in seinem Beispiel von Frauen und weiblichen Aktdarstellungen), um eine zeitgenössische, weibliche Perspektive auf ihre individuellen Schicksale ergänzt. Suttons Aufsatztitel aufgreifend, erstelle Gilje so „Dialoge mit der Vergangenheit“,26 in denen sie eine diversifizierte Perspektive auf die patriarchale Gesellschaftsordnung anwende und diese als Kritik in vormoderne Gemäldekopien integriert.27

Das Unsichtbare sichtbar machen: X-Rays als künstlerische Strategie

Während Gilje in einem Interview mit Francis M. Naumann vom 16. November 2012 nicht zwingend davon ausgeht, dass Caravaggio sein Selbstporträt in Die Musiker habe einfließen lassen, nimmt sie selbst das Porträt von ihm in der Figur des Hornspielers auf:

„This is not necessarily a self-portrait of Caravaggio. My painting, The Musicians, Restored – does contain a self-portrait of Caravaggio […]. He is the figure in the background. That particular painting-with the X-ray-I showed at the List Visual Arts Center at MIT: The Musicians makes a reference to Caravaggio and his homosexuality. In the X-ray, the central musician holds a mirror, which reveals the figure opposite him to be masturbating, rather than holding sheets of music, as he does in the original painting […].“28

Damit beruft Gilje sich, wie zuvor beispielhaft bei Gentileschis Susanna angebracht wurde, wiederholt auf vermeintliche biografische Tatsachen der Originalkunstschaffenden und verflechtet diese mit deren Werkgenese. Damit legt sie Spuren zu biografischen Lesbarkeiten aus, von denen angenommen werden könnte, dass Künstler:innen sie selbst versteckt hätten. Gilje begreift und kommuniziert diese künstlerisch hinzugefügten biografischen Referenzen oder Offenbarungen damit durchaus als versteckte Wahrheiten. Kathleen Giljes Arbeiten stellen gerade durch ihre technische wie künstlerische Praxis viele Fragen an die Betrachtenden, an die zugrunde liegenden Originalwerke und deren historische wie gegenwärtige Betrachtung. Inwiefern stellt Giljes Strategie der Sichtbarmachung eine Revision traditioneller Methoden der Kunstgeschichte dar, insbesondere im Hinblick auf den Konnex von Sichtbarkeit, Wahrheit, Authentizität und Interpretationen tatsächlicher Untermalungen? Werden die fingierten Spuren in Giljes Werken zu epistemologischen Werkzeugen? Welche Bedeutung kommt der Spur als materiellem, aber auch metaphorischem Konzept in Giljes Werk zu? Wie verhandelt das Bild die Grenzen zwischen künstlerischer Fiktion und wissenschaftlichem Authentizitätsversprechen?

Diese Fragestellungen ermöglichen nicht nur eine Neubewertung von Giljes Werk innerhalb gegenwärtiger Debatten zu Gender, Macht und Repräsentation, sondern werfen zugleich grundsätzliche Überlegungen zur Rolle von Spurensicherung und Sichtbarmachung im kunsthistorischen Diskurs auf. Giljes Vorgehen weist über die kunsthistorische und restauratorische Praxis hinaus zum ursprünglich medizinischen Verfahren des Röntgens, um subkutan verborgene Ursachen für Krankheiten sichtbar zu machen.

Die vorangegangene Untersuchung des inszenierten Blicks unter die Bildoberfläche, hat sich bereits mit Giljes Aufgreifen und Abkehren von der Bildtradition befasst. Die mal nebeneinander, mal über Eck arrangierte oder mal separierte Ausstellung ihrer Kopie eines Originals und einer Röntgenaufnahme – verhandelt in ihrer bewussten Gegenüberstellung Tradition und Emanzipation der ausgewählten Bildthemen.

Dieses vis-à-vis eröffnet ein vergleichendes Sehen, das als ‚doppelte Zeitlichkeit‘ beschrieben werden kann: Das ersichtliche pentimento wird auf den ersten Blick als ‚noch Älter‘ und als ‚verworfene Idee‘ gelesen und die ölfarbene Kopie zeigt sich in der Materialität des Barocks. Demgegenüber verweist die Röntgenaufnahme auf die kunsthistorische und restauratorische Methode der Forschung des letzten Jahrhunderts. Daran anknüpfend attestiert Grigelys Aufsatz und damit die vermeintliche Forschung Caravaggios Die Musiker einen eigenen ‚Zeitstrang‘ und Eingriff in die kunsthistorische Auseinandersetzung. Dadurch eröffnet sich die Option einer fortlaufenden Debatte um Sexualität des Künstlers, aber auch die Problematisierung von Sexualität und einer vergangenen wie anhaltenden Notwendigkeit des Versteckspiels wird aktualisiert.

Musicians, Restored: Giljes Zuspitzung homoerotischer Spurensetzung

Das zusammengerückte Trio der Musizierenden, gekleidet in losen anliegenden, weißen dünnen Gewändern, wobei ein dicker roter Stoff den zentralen Lautenspieler hervorhebt, charakterisieren Grigely und Christiansen als eigentümliche Setzung:

„What is most revealing here is that all of the figures are preoccupied by harmonious disharmony, their gazes intently unintent. The composition is, as scholars have frequently noted, akward and forced, as if Caravaggio had used individual models (or even one model) to ‚collage‘ the scene piecemeal.“29

Beide beziehen sich auf die Vorliebe Caravaggios, seine Werke nicht nach Vorzeichnungen oder idealisierten skulpturalen Vorbildern in antiker Manier zu erschaffen, sondern seine Modelle nach dem Leben, in tatsächlichen Lichtgegebenheiten, seinem chiaroscuro, zu zeichnen. Damit einhergehend, widmete er sich einer ‚realistischeren‘ Wiedergabe der menschlichen Natur, die auch Schmutz, Alter, Stand oder Schamlosigkeit beinhaltet.

Die von Gilje und Grigely entworfene Täuschung war jedoch nicht Selbstzweck, sondern zielte auf die Diskurse um Caravaggio ab. Sie spielten bewusst mit der homoerotischen Lesart, die seit Posner in der Forschung etabliert war.30 Das Röntgenbild verstärkte die Interpretation, die Caravaggios Werk und Biografie mit Homosexualität verknüpft, und legte eine ‚Spur‘ frei, die zugleich fingiert als auch ironisch kommentierend erscheint. Aus den historischen Quellen, die er dazu anführte, kommt Posner zu der Schlussfolgerung, dass Caravaggio homosexuell war. Mehr noch sei die Ausgestaltung der Jünglinge mit ihren „fleischigen, vollmündigen, trägen“31 Mündern ein entschiedenes Indiz dafür. Es bleibt zu hinterfragen, ob die androgyne, sinnliche Gestaltung von jungen Männerkörpern als Anhaltspunkt oder Beweis für Sexualität einer kunstschaffenden Person überhaupt von Relevanz ist. Dennoch hält die Wirkung einer erotischen Anziehungskraft und Suggestion an. So können erneut insbesondere die geöffneten Münder dementsprechend gelesen werden:

„With their soft mouths open in a show of desire and in their suggestive state of dress and undress, they clearly mean to tempt the spectator.“32

Auch die besondere Bedeutung des Amors und dessen Flügel im Bild werden in diesem Zusammenhang eindrücklicher, wenn es um die mögliche Klassifizierung des Bildes als Genrebild geht. Denn das Caravaggio-Gemälde nimmt eine vermeintlich unklare Position in dieser Genrecharakterisierung ein: weder rein allegorisch noch klar identifizierbar mythologisch oder als Alltagssituation lesbar – bot es Raum für verschiedenartig Interpretationen. Christiansens Ausführungen heranziehend, nach der Amors Flügel im 17. oder 18. Jahrhundert übermalt wurden, offenbart die damals empfundene Notwendigkeit, das Werk ohne Amor als Alltagssituation von Musizierenden zu lesen und so eine klarere und akzeptablere Zuordnung als Genrebild der Musik zu erlauben.33 Denn die Identifizierung der Figur als Amor als Gott der Liebe oder des Verlangens, versehen mit den bacchischen Trauben und der Referenz auf (frivole) ausgelassene Wein-Feste, gibt mittels des mythologischen Verweises ein eindeutigeres Indiz dafür, das Werk als sinnlich, erotisch bis homoerotisch wahrzunehmen.

Die ‚androgynen Jünglinge‘ mit ihren antikisierten, locker fallenden Gewandungen und den als indiskret bis auffordernd beschriebenen Blicken zum Bildpublikum seien, so Posner, deswegen auffällig, da sie sich von Caravaggios vorangegangenen Genredarstellungen ausschließlich männlicher Musizierender absetzen. Posner weist zurecht auf Vasari hin, der 1568 in seinen Künstlerviten Le vite de‘ più eccellenti pittori, scultori, e architettori, dem für die Kunstschaffenden der Zeit maßgeblichen Traktat, festhielt, dass Liebe aus Musik entstehe und aus der Musik niemals die Liebe verschwinden könne.34 Aus dieser Kombination, ergeben sich durchaus die Spuren homosexueller Begierde in Caravaggios Die Musiker: Amor, Bacchus, Wein, Feste, Musik und nur junge, männliche Figuren.

Gilje verwendet all dieses Wissen, um im pentimento mehr als nur eine Andeutung dieser versteckten Zeichen zu erschaffen. Ihre Untermalung intendiert weniger einen ironischen Kommentar, als dass sie schockieren will. Auf der Spur nach dem Unsichtbaren, werden die als Schatten erscheinenden Untermalungen nicht nur durch das Licht der Röntgentechnik sichtbar. Nur der Spiegel, ebenfalls als Objekt der Wahrheitsfindung genutzt, zeigt dem Bildpublikum die Szene, die sonst auch bildkompositorisch nicht für die Betrachtenden einzusehen wäre: Die Masturbation eines der jungen Musikanten inmitten der anderen, die ihn dabei beobachten. Die Reflexion dieses sonst im verborgenen Privaten stattfindenden Aktes der Selbstbefriedigung wird dem Publikum als Bild im Bild plakativ präsentiert.

Spiegel, Selbstliebe und Begehren: Verweise auf Narziss und Homoerotische Symbolik

Doch der Spiegel kann mehr als nur ein Werkzeug der Sichtbarmachung im Kontext von Giljes Werk sein. So baut er eine symbolische Brücke zu der mythologischen Erzählung des Narzisses. Der Mythos nach Ovid, in dem Narziss als außergewöhnlich schöner Jüngling beschrieben wird, Verehrerinnen zurückweist und schließlich seinem eigenen Spiegelbild verfällt, dreht sich um Liebe und Begehren. Vorerst unwissentlich seiner eigenen Gestalt auf der Wasseroberfläche und damit seiner eigenen Schönheit verfallen, verdichtet sich in der Figur des Narzisses das Motiv der Selbstliebe. Der Mythos handelt zugleich von Täuschung und Erkenntnis, Verblendung und Selbsterfahrung, die sich als verhängnisvolle Verstrickung des Begehrens offenbart. Denn Narziss selbst glaubt sich in einen Mann verliebt zu haben, den er begehren aber nicht berühren kann, bevor er erkennt, dass er sich in sein eigenes Selbst verliebt hatte.

Das Aufgreifen des Spiegelmotivs in Giljes Untermalung suggeriert damit auch die Aufnahme dieser Verbindung durch Caravaggio selbst. So wurde Caravaggios Narziss (um 1600) mit homoerotischem Begehren des eigenen selbst in Verbindung gebracht (Abb. 9).35

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts leitete Sigmund Freud (1856-1939) seine Theorie des Narzissmus von dieser Figur ab: Er unterscheidet zwischen primärem Narzissmus, der in der frühen Kindheit zum Ausdruck kommt, und sekundärem Narzissmus, bei dem die Libido wieder auf das eigene Ich zurückbezogen wird. Für Freud liegt darin ein Schlüssel zum Verständnis der Homosexualität: Häufig, so seine Beobachtung, sei das Objekt homosexuellen Begehrens durch Ähnlichkeit mit dem eigenen Ich bestimmt. Man liebt im Anderen das, was man selbst ist oder sein möchte – eine Dynamik, die Freud als narzisstische Objektwahl beschreibt.36 Damit wird Narziss‘ Liebe zu seinem Spiegelbild zu einer mythischen Verdichtung dessen, was Freud psychoanalytisch im Bereich homoerotischer Anziehung ausgemacht hat.

Aus dieser Perspektive lässt sich der Mythos auch queer lesen: Der Spiegel wird zum Symbol für ein Begehren, das sich nicht auf das andere Geschlecht richtet, sondern auf Spiegelungen und Selbstähnlichkeiten: Homoerotik, Autoerotik oder Selbstliebe und sogar Masturbation erscheinen als unterschiedliche Ausprägungen derselben libidinösen Struktur, die sich im Bild von Narziss und dem Motiv des Spiegels konzentriert. So wird der Spiegel zum queeren Code für Kunstschaffende seit Beginn des 20. Jahrhunderts.37 Auf Giljes Werk übertragen, verdichtet sich im Spiegelbild das Motiv der Selbstliebe des Narzisses durch die Sichtbarmachung des erigierten Glieds und dem Akt der Selbstbefriedigung. Die Masturbation in Verbindung mit Narziss-Symbolen ist ein Tabubruch, aber auch eine logische Zuspitzung: das körperlichste Bild von Selbstliebe und Selbstbefriedigung in der Liebe sowie die eigene Beobachtung und die der anderen Jünglinge und der Betrachtenden. Dabei werden die Musizierenden, ebenso wie die Rezipient:innen zu Voyeur:innen.

Der Spiegel fungiert zusätzlich als Mittler, als Bild, das bei den Zuschauenden Begehren erzeugen soll. Auch hier konzentriert sich erneut der von Gilje und Grigely erzeugte Moment der Täuschung: Indem sie die Untermalung als Original präsentieren, unterstellen sie eben diese Optionen und Lesarten Caravaggios Intention. Dabei werden die Betrachtenden und die Figur des Künstlers im Bild ebenfalls zu Narziss, die sich in dem Anblick der Spiegelbildszene verlieren. Damit verhandelt Giljes Werk – ebenso wie die inhärente Täuschung der Inszenierung – einen transformierten Blick: Wer schaut hier wen an? Und wer schaut hier wem bei was zu? Der Blick wird zentral auf das doppelt offengelegte Motiv geleitet: Während der Spiegel oder ein Spiegelbild meist eher als subtiles Mittel genutzt wurde, nimmt Gilje das Motiv der Selbstliebe, Selbstbefriedigung und homoerotischer Begierde zentral im Bildmittelpunkt auf. Zugleich bildet es das Mittel der Distanz. Nur die Spiegelung als Spur einer Unterzeichnung, nicht der tatsächliche Akt, nicht die tatsächlichen Pinselstriche werden sichtbar.

Eine weitere Zuspitzung findet sich in der Kombination dieser Interpretation und der Figur des Amors. Liebe und Begehren waren in der griechischen Vorstellungswelt dem Machtbereich des Eroszugehörig. Finden wir also Amor – der in dem Mythos des Narzisses ebenfalls erscheint (wenn auch eher sekundär) – im Hintergrund des Gemäldes Die Musiker gemeinsam mit der Narziss-Symbolik, so wird die unsichtbare Kraft, die im Mythos wirkt, personifiziert: Amor steht für das Begehren selbst, das Narziss fesselt, ihn an sein Spiegelbild bindet und ihn nicht mehr loslässt. So erinnert die Figur daran, dass es weniger die Schönheit des Spiegelbildes ist, die Narziss gefangen nimmt als vielmehr die unentrinnbare Macht des Amors, der jede Liebe – ob hetero- oder homosexuell, fremd- oder selbstbezogen – bestimmt. Während schon antike Leser:innen in Narziss‘ Geschichte homoerotische Dimensionen sahen – ließe sich Eros in Giljes Werk auch als Spannung zwischen hetero- und homoerotischem Begehren – und die Frage, ob Selbstliebe nicht auch eine Form sublimierter Homoerotik ist, diskutieren. Damit wird ihre Untermalung, ebenso wie die Inszenierung auch als Auseinandersetzung mit Identität, Sexualität und Begehren jenseits cis-heterosexueller Normen auslegen.

Kathleen Giljes Musicians, Restored zeigt mit subversiver Eleganz, wie fragil die Grenzen zwischen Entdeckung und Erfindung, Spur und Projektion, Wahrheit und Täuschung sind. Die vermeintlich sensationelle Enthüllung war eine Inszenierung – doch gerade dadurch wurde sichtbar, wie sehr kunsthistorische Praxis auf dem Vertrauen in Spuren und deren Deutung basiert. Das Werk verweist zugleich auf Parallelen in Giljes Auseinandersetzung mit Artemisia Gentileschi, in der biografische Zuschreibungen und Röntgenbilder zu feministischen Kommentaren verdichtet werden. In beiden Fällen verschiebt Gilje die Perspektive von einer ‚objektiven‘ Restaurierung hin zu einer konzeptuellen Kunst, die Sichtbarkeit, Projektion und kunsthistorische Interpretation thematisiert.

Giljes fingierte Spuren können als epistemologische Werkzeuge verstanden werden. Indem sie so tun, als ob sie authentische Befunde wären, machen sie sichtbar, wie sehr unser Verständnis von Kunstwerken auf der Interpretation von Spuren beruht und wie wir blind einer (vermeintlichen) Wissenschaft vertrauen. Sie entlarven die Mechanismen, mit denen Restaurator:innen und Kunsthistoriker:innen Wahrheiten konstruieren. Gerade durch ihre Fiktionalität fordern sie die Betrachtenden auf, kritisch über die Beziehung zwischen Spur, Wahrheit und Interpretation nachzudenken.

Für die Themensetzung dieser Ausgabe des Magazins – traces – liefert Giljes Arbeit damit ein paradigmatisches Beispiel: Spuren sind nicht einfach gegeben, sondern werden erzeugt, auslegt und in Narrative eingebettet. The Musicians, Restored fordert dazu auf, diese Prozesse zu reflektieren und erinnert daran, dass jede Spur auch eine falsche sein kann.

Giljes Eingriff in Caravaggios Die Musiker erweist sich weniger als bloße Täuschung, denn als bewusste Zuspitzung kunsthistorischer Praxis. Indem sie Posners homoerotische Deutung (ironisch) überzeichnet und zugleich die Grenzen kunsthistorischer Zuschreibungen offenlegt, konfrontiert sie das Publikum mit den erotischen Dimensionen des Bildes. Ihre Inszenierung macht dabei deutlich, dass es nicht um historische Wahrheit geht, sondern um die kritische Reflexion der Bild- und Rezeptionsgeschichte.

Das Spiegelmotiv in Giljes Werk fungiert nicht nur als Mittel der Sichtbarkeit, sondern als symbolische Brücke zu den mythischen und psychoanalytischen Ebenen des Narziss-Themas. Es verdichtet Selbstliebe, homoerotisches Begehren und voyeuristische Perspektiven zu einer komplexen Bildsprache, in der die Betrachtenden selbst zu Narzisst:innen werden. Gleichzeitig vermittelt die Präsenz des Amors die unentrinnbare Macht des Begehrens, das über heteronormative Grenzen hinausweist. Das Werk zeigt, wie Spiegel, Mythos und Sexualität miteinander verschränkt werden, um Fragen von Identität, Begehren und Selbstwahrnehmung sichtbar und erfahrbar zu machen.

Biografie

GIULIA D’ALLOTTA ist Kunsthistorikerin und interessiert sich in ihrer Forschung für die epochenübergreifende Auseinandersetzung mit Bildthemen, die Fragen nach Geschlecht, Sexualität und Handlungsmacht verhandeln. Ausgehend von ihrer Masterarbeit „Susanna im Blick. Ein weibliches Aktsujet zwischen Tradition und Emanzipation ab den 1920er Jahren“, in der sie das frühneuzeitliche Sujet Susanna und die Alten anhand künstlerischer Bearbeitungen des 20. Jahrhunderts untersucht hat, widmet sie sich insbesondere der Frage, wie feministische Perspektiven bestehende Deutungsmuster verschieben, Kunstschaffende diese neuinterpretieren oder vereinnahmen können. Dabei spielen Themen wie Sexualität, Gender, Körperpolitik oder visuelle Repräsentationen von Macht ebenso eine Rolle wie die Netzwerke, in denen Kunst entsteht, zirkuliert, wirkt oder inszeniert wird. Besonders aufschlussreich erscheint ihr dabei, wie historische Bildmotive in späteren künstlerischen Kontexten der Moderne und zeitgenössischen Kunst neu gelesen, angeeignet oder widerständig umgeschrieben werden – und was diese Prozesse über gesellschaftliche Entwicklungen und Sehgewohnheiten aussagen.

Fußnoten

- Diese Darstellung wird häufig als Selbstporträt des Künstlers interpretiert. Siehe hierzu: Vgl. Keith Christiansen: Going for Baroque: Bringing 17th-Century Masters to the Met, in: The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Winter, 2005, New Series, Vol. 62, No. 3, S. 3–48, hier: S. 18.

- Christiansen 2005, S. 17. Zu der Allegorie der Liebe und Musik auch Posner, der besonders auf die vorangegangene Ausführung von Walter Friedländer: Caravaggio Studies, Princeton 1974, S. 148 verweist.

- Christiansen 2005, S. 18.

- Posner 1971, S. 303, und Christiansen 2005, S. 18.

- Donald Posner: Caravaggio’s Homo-erotic Early Works, in: Art Quarterly, Nr. 34, 1971, S. 301–324.

- Siehe dazu Posner 1971, 303f oder Michael Wiemers: Caravaggios ‚Amor Vincitore‘ im Urteil eines Romfahrers um 1650, in: Pantheon, 1986, Vol. 44, S. 59-61, hier: S. 59f.

- Joseph Grigely: Recovering Lost Fictions: Caravaggio’s Musicians, in: Ausst.-Kat. Recovering Lost Fictions: Caravaggio’s Musicians, MIT List Visual Arts Center, 1997, S. 1-12; hier S. 1: Grigely geht nicht näher auf das Auftauchen des Werks 1950 in London ein, nennt aber als jüngsten Aufenthaltsort eine Privatsammlung im Lakes District England. Von dort aus wurde das Werk nach New York überführt.

- Grigely 1997, S. 1 und Keith Christiansen: A Caravaggio Rediscovered, The Lute Player, in: Ausst.-Kat. A Caravaggio Rediscovered, The Lute Player (The Metropolitan Museum of Art) 1990, S. 57.

- Grigely 1997, S. 1.

- Ebd.

- „Copies typically have compelling, and sometimes very privat stories to tell […].“ Ebd.

- Grigely 1997, S. 2.

- Christiansen 1990, S. 25f und 58.

- Grigely verweist auf Bellori und Baglione. Grigely 1997, S. 7.

- Grigely 1997, S. 2.

- Grigely 1997, S. 10f.

- Grigely 1997, S. 5f.

- Interessant erscheint hier auch sein besonderer Einwand gegenüber der historisch geläufigen Hängung und einer möglichen Sichtbarwerdung der Untermalungen aufgrund von Caravaggios Technik: „Should the painting have been exhibited at a height in which illumination was provided at a sharp angle, such as through typical Romanesque clerestory windows, the painting’s original composition would be visible. This, understandably, was not something Del Monte could risk, and the only solution was to have Caravaggio paint a second copy of the work.“ Grigely 1997, S. 8.

- Siehe dazu: Johanna Schaffer: Ambivalenzen der Sichtbarkeit. Über die visuellen Strategien der Anerkennung, Bielefeld 2008, S. 11–18.

- Linda Nochlin: Seeing Beneath the Surface (Kathleen Gilje), in: dies; Maura Reilly (Hg.): Women Artist. The Linda Nochlin Reader, 2015, S. 252–260, hier: S. 252.

- Andere Werke versieht sie in ihrer Kopie auch mit einer unmittelbar erkennbaren Anpassung auf der Werkoberfläche wie bei Donna Velata, Restored (1995): Kathleen Gilje, Donna Velata, Restored, 1995, Öl auf Leinen, 85 x 64 cm, Collection of Christina Polischuk. Die Prozessakten wurden ins Englische übersetzt und u.a. von Garrard im Anhang ihrer Publikation Artemisia Gentileschi. The Image the Female Hero in Italian Baroque Art, Princeton/Oxfort 1989 veröffentlicht, hier: Appendix B: Testimony of the Rape Trial of 1612, S. 403–488. Zu dem Messerwurf und Schrei siehe Gentileschis Aussage vom 18.03.1612: S. 413-418 (ms. 13–24), hier: S. 416 (ms. 18–19).

- Linda Nochlin: Seeing Beneath the Surface, in: Ausst.- Kat. Revised and Restored: The Art of Kathleen Gilje (Bruce-Museum, Greenwich, 2013), Wilmington 2013, S. 69–77, hier: S. 73.

- Martha Sherwood: Satires, Hoaxes, and Art Forgery, https://lifeasahuman.com/2018/arts-culture/art/satires-hoaxes-and-art-forgery/ (25.09.2025).

- https://en.wikipedia.org/wiki/The_Musicians_(Caravaggio), (23.09.2025).

- Peter C. Sutton: Dialogues with the Past, in: Ausst.-Kat. Revised and Restored: The Art of Kathleen Gilje (Bruce-Museum, Greenwich, 2013), Wilmington 2013, S. 9–54, hier S. 10.

- Sutton 2013

- So auch Jennifer Kim: Beyond the Biographical: Modern Meaning in Gilje’s Susanna and the Elders, Restored, in: Exposé Magazine, Harvard College, 2014, https://projects.iq.harvard.edu/expose/book/beyond-biographical-modern-meaning-giljes-susanna-and-elders-restored (Stand: 27.10.2024), o.P.

- Kathleen Gilje im Interview mit Francis Naumann, in: Ausst.-Kat. Revised and Restored: The Art of Kathleen Gilje (Bruce-Museum, Greenwich, 2013), Wilmington 2013, S. 85–111, hier: S. 92.

- Grigely 1997, S. 1. Referierend auf Keith Christiansen: A Caravaggio Rediscovered, The Lute Player, in: Ausst.-Kat. A Caravaggio Rediscovered, The Lute Player (The Metropolitan Museum of Art) 1990, o.P. Zit. 25.

- Posner legt dazu dar: „The nature of Caravaggio’s sexual tastes can hardly be questioned. His sudden departure from Messina in 1609 is reported to have been precipitated by his unnatural interest in watching schoolboys at play. Earlier, in 1603, Tommaso Salini gave court testimony in which he mentioned a certain Giovanni Battista, whom he described as a bardassa shared by Caravaggio and his friend Onorio Longhi.“ Siehe dazu Posner 1971, S. 302. Er bezieht sich dazu auf: S. Samek Ludovici: Vita del Caravaggio dalle testimonianze del suo tempo, Milan, 1956, S. 148f.

- „fleshy, full-lipped, languorous“, Posner 1997, S. 302.

- Ebd., S. 303

- Christiansen 1990, S. 25: Die Übermalung der Flügel wurde 1983 wieder entfernt.

- Posner 1971, S. 303; „appresso alle donne [the musicians] è un Cupido senz’ale… dimostrando che dalla Musica nasce Amore, o vero che Amore è sempre in compagnia della Musica, e perché mai non se ne parte lo fece senz’ale:“ zitiert nach Posner 1971, S. 320, fn. 14, Giorgio Vasari: Le Vite, Florence, 1881, VI, S. 373. Vasari bespricht hier Veroneses Werk Musica, 1556/57, Öl auf Leinwand, 230 cm Durchmesser, Biblioteca Nazionale Marciana, Venedig.

- Siehe dazu: Johanna Hodde: Ein Bild und sein Doppelgänger. Zur Medialität der Narziss-Darstellung von Caravaggio, 2022, hier: S. 205–225.

- Vgl. Sigmund Freud: Zur Einführung des Narzißmus, 1914, S. 19: „Wir haben, besonders deutlich bei Personen, deren Libidoentwicklung eine Störung erfahren hat, wie bei Perversen und Homosexuellen, gefunden, daß sie ihr späteres Liebesobjekt nicht nach dem Vorbild der Mutter wählen, sondern nach dem ihrer eigenen Person. Sie suchen offenkundigerweise sich selbst als Liebesobjekt, zeigen den narzißtisch zu nennenden Typus der Objektwahl. In dieser Beobachtung ist das stärkste Motiv zu erkennen, welches uns zur Annahme des Narzißmus genötigt hat.“

- Siehe dazu: Tirza True Latimer: Women Together / Women Apart. Portraits of Lesbian Paris, London 2005, hier v.a. S. 69–103.