Der Begriff der Spur eignet sich in dreierlei Hinsicht als Zugang zu Angelo Morbellis Werk. Erstens ist Morbelli ein Meister des Verwischens von Spuren. Damit sind in seinem Fall veristische Details gemeint, die er während seines Arbeitsprozesses hin zum fertigen Ölbild verwässert oder gar tilgt, um die „unica e complessa visione” des Gemäldes nicht zu stören. Zweitens spielt auf maltechnischer Ebene das Setzen von Spuren eine tragende Rolle, etwa wenn er mit einer Spatelspitze in die noch feuchte Farbe ritzt. Und drittens zielen beide Methoden letztlich auf das Hinterlassen von Spuren ab, indem sie Morbelli erlauben, die Essenz des modernen Italiens auf seine Leinwände zu bannen.

Wie natürlich alle Künstler:innen, deren Schaffen einen kunstwissenschaftlichen Text wie diesen inspiriert, hat auch der oberitalienische Maler Angelo Morbelli (*1853, Alessandria – †1919, Mailand) Spuren auf dem Zeitstrahl der Geschichte hinterlassen – neben seinen Bildern etwa gewonnene Preise wie die durchaus beachtliche Goldmedaille auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1889.1 Gewiss ist jedoch auch, dass dieser oberflächliche Gebrauch des Spurenbegriffes noch lange keine weitere Betrachtung seines Werkes rechtfertigt. Zugegeben, es muss tiefer gegraben werden.

Der Kunsthistoriker Michael Zimmermann beschreibt in einem Aufsatz über ein Selbstporträt des Künstlers, wir fühlten uns im Angesicht der Komplexität des Gemäldes wie Arthur Conan Doyles Detektiv Sherlock Holmes, der sich darin auf die Suche nach Hinweisen auf die Bedeutung des Bildes begibt.2 Und in der Tat: Die Beschäftigung mit Morbellis Bildern gleicht bisweilen einer Spurensuche. So finden sich im Bildraum des von Zimmermann bearbeiteten Autoritratto visuelle Relikte anderer Bilder des Künstlers. Für die Suche nach ihnen gebe uns Morbelli als pittore scientifico höchstselbst den Ariadnefaden an die Hand.

Tatsächlich also eignet sich der Begriff der Spur (traccia) als fruchtbarer Zugang zu seinem Werk – und das aus gleich dreierlei Perspektiven. Zum einen ist Morbelli ein Meister des Verwischens von Spuren. Damit sind in seinem Falle veristische Details gemeint, die er im Laufe seines Arbeitsprozesses hin zum fertigen Ölbild verwässert oder gar gänzlich tilgt. Der Künstler selbst schreibt vom „subordinare tutto il quadro ad un’unica e complessa visione, non preoccupandosi dei singoli dettagli del vero”3, dem Unterordnen einzelner Bilddetails zugunsten einer einheitlichen Gesamterscheinung oder Stimmung.4 Zum anderen spielt das dezidierte Setzen von Spuren eine Schlüsselrolle, sowohl auf motivischer als auch auf maltechnischer Ebene. So geht es Morbelli um die Textur seiner Gemälde und darum, sie nachgerade vibrieren zu lassen. Und drittens erreichen wir mit beiden genannten Methoden – sowohl dem Verwischen als auch dem bewussten Setzen sichtbarer Spuren – das letzte Teilkapitel, das dem Hinterlassen von Spuren seitens des Künstlers Rechnung tragen soll.

Spuren verwischen

Denken wir an den Begriff der Spur, mag mit etwas Fantasie auch die Assoziation von Fußabdrücken auf einem vielbegangenen Weg aufkommen – etwa im Schnee. 1912 malt Morbelli eine von zwei gesicherten Versionen von Tetti sotto la neve (Abb. 1).5 Er flieht darin auf die titelgebenden, schneebedeckten Dächer Mailands – fast so, als nähme er die Perspektive von Edvige und Totò aus Vittore De Sicas meisterhafter Filmkomödie Miracolo a Milano von 1951 ein, in der die beiden Protagonist:innen auf einem Besen über den Dächern der Stadt dem Himmel zu reiten. Tetti sotto la neve zeigt, dass der Künstler hier nicht an einer dokumentarischen Sicht auf seine Wahlheimatstadt interessiert ist. Vergleichen wir das Bild mit der anderen Version des Themas, Nevicata, fällt auf: Anders als in der Schlussszene aus De Sicas Film, in der Edvige und Totò über der unverkennbaren Kulisse des Mailänder Doms entschwinden, eliminiert Morbelli in seinem Bild der Stadt die Kirchensilhouette von Santo Stefano als visuelle Spur aus dem Hintergrund und verhindert so, dass wir die winterliche Szene zielsicher in der lombardischen Hauptstadt verorten können – weder Glockenturm noch Tiburio des Gotteshauses sind für ihn bildwürdig.

Doch gerade durch seinen bildgewordenen Rückzug auf die anonymen Dächer Mailands trägt Morbelli zur Konstitution des Ortes bei, schafft er schließlich ein abstrakteres, zeitloseres Bild der Stadt und trifft damit in den Kern des Zeitgeistes. So lässt sich auch in der Mailänder Erzählliteratur des späten Ottocento und frühen Novecento die Tendenz beobachten, sich ihren abseitigen, schattigen, verborgenen Seiten zuzuwenden – Titel wie Cletto Arrighis Ventre di Milano (dt. Bauch Mailands), Lodovico Corios Milano in ombra (dt. Mailand im Schatten) oder Paolo Valeras Milano sconosciuta (dt. unbekanntes Mailand) legen hiervon Zeugnis ab.6

Noch konkreter wird Morbellis künstlerische Strategie des Spurenverwischens dann offenbar, wenn wir seinen Arbeitsprozess verfolgen, in dessen Lauf hin zum fertigen Ölgemälde nach und nach Details – dettagli del vero– weichen müssen. Und selbst das vermeintliche Endprodukt wird mitunter noch finalen Übermalungen unterzogen. Konservator:innen und Kunsthistoriker:innen haben sich diesen Pentimenti bereits mehr oder weniger ausführlich gewidmet, etwa im Falle eines lange verschollenen Suppenküchen-Bildes, Alle cucine economiche – auch dieses Stück übrigens ein Ausdruck morbellianischer Beschäftigung mit der für viele verborgenen Seite Mailands.7

Auch Il Natale dei rimasti (Abb. 2), das Morbelli 1903 auf der fünften Biennale von Venedig zeigt, legt hiervon Zeugnis ab. Als Teil eines sechsteiligen Bilderzyklus mit dem Titel Poema della vecchiaia zeigt die Szene den Arbeitsraum des Pio Albergo Trivulzio, einer noch heute bestehende Pflegeeinrichtung für Senior:innen in Mailand, am Weihnachtstag.8

Am Beginn des Entstehungsprozesses morbellianischer Bilder stehen Skizzen, die der Künstler Schizzi al volo nennt, wobei der Zusatz al volo deren Flüchtigkeit unterstreicht. Dabei ist interessant, dass der italienische Begriff für Spur, traccia, sich auch auf einen Entwurf oder eine Skizze beziehen kann. Im Wörterbuch wird er dann häufig zusammen mit abbozzo genannt, ein Terminus, den wir aus der Kunsttheorie kennen und den auch Morbelli gebraucht.

Abbozzare il dipinto a chiaro-scuro ben definito e definitivo, tenendo in massima dell’abbozzo, anche in ombra più chiaro, poi colorire il tutto a complementari (meglio prima il colore locale) trasparenti, leggeri, invisibili quasi, a pennelli divisi rari, più o meno a seconda del bisogno, o della maggior luce, come velature, nebbie, ecc. (Via Crucis, §70)

Hinzu treten Fotografien, derer sich Morbelli seit den 80er-Jahren des Ottocento bedient und für deren Anfertigung und Entwicklung er sich eigens eine Dunkelkammer in seinem piemontesischen Landhaus einrichtet.9 Die Morbelli-Forscherin Aurora Scotti veröffentlicht zwei Fotografien, die den lavorerio, den Arbeitsraum des Trivulzio, zeigen.10

An der Wand im Hintergrund ist in Versalien noch das Wort FUMARE zu lesen, das wohl zu dem Schild mit dem vollständigen Hinweis VIETATO FUMARE gehört, den wir in einer quadrierten Vorzeichnung zum Natale dei rimasti erkennen. Diese wird auf das Jahr 1902 datiert und markiert den nächsten Schritt auf dem Weg zum ausgeführten Ölgemälde. Auch hierbei handelt es sich um eine Bleistiftzeichnung, allerdings in den für eine Arbeit auf Papier monumentalen Maßen von 96 x 170 cm. In der rechten, unteren Ecke liegen Zylinder, Mantel und Gehstock auf einem Pult, in der Bildmitte hängt eine Lampe von der Decke und links des Kamins ist das erwähnte Schild mit der Aufschrift VIETATO FUMARE, Rauchen verboten, angebracht. Vergleicht man dieses Blatt mit der ebenfalls quadrierten Pastellzeichnung, die das Ölbild unmittelbar vorbereitet, sind diese Details verschwunden. Hier sei an Morbellis Credo des non preoccupandosi dei singoli dettagli del veroerinnert, daran also, dass der Künstler Gemälde zu harmonisieren sucht, ohne sich in veristischen Details zu verlieren (Via Crucis, §17: „armonizzare quadri“). Im ausgeführten Bild übermalt er sogar noch die Figuren am linken Bildrand der Pastellzeichnung, wie bereits mittels Infrarotreflektografie nachgewiesen wurde.11

Nichtsdestoweniger geht Morbelli niemals so weit, aus seinen Räumen eine beliebige Pflegeeinrichtung zu formen. Das verbindet ihn mit Zeitgenoss:innen wie Georges Seurat, der Morbelli bekannt gewesen sein dürfte und der nach Kerstin Thomas versucht, „sowohl ein Chronist seiner Zeit zu sein als auch ein Kunstwerk zu schaffen, das die Essenz dieser Zeit für die Dauer festhält“12. Die bewusst gesteuerte Wiedererkennbarkeit der Trivulzio-Räume führt dazu, sie mit der Zeit als etwas persönlich Vertrautes wahrzunehmen, zugleich führt das poetische Mittel der universalità (siehe unten) zu deren Verallgemeinerung.

Gewissermaßen den Höhepunkt der Entwicklung innerhalb der Serie von Weihnachtsbildern, gemessen an der Strategie der universalità, bildet Un Natale! Al Pio Albergo Trivulzio von 1909 (Abb. 3). Der Blick in den Raum, der hier eröffnet wird, ist identisch zur Version von 1903, Morbelli indes erweitert den Bildraum nach oben hin. Zwar hängt in der Bildmitte eine Lampe von der Decke, Füllfederhalter und Papier auf dem vordersten Pult sowie ein Kissen auf ebendiesem Platz führen als Repoussoirs in die Szene ein, doch wird gerade dadurch die Verlassenheit des Raumes betont. Und tatsächlich: Blicken die Betrachtenden auf und mustern das Bildganze, erscheint der Saal im Vergleich zu 1903 nochmals entleerter. Nur im Hintergrund lässt sich ein Schlafender sowie der sich wärmende Mann am Kamin als Leitmotiv Morbellis erkennen.13

Auch die wenigen von der Sonne beschienenen Bereiche beschränken sich auf die Bankreihen des Mittelgrundes, während der Vordergrund im Schatten liegt. Vor dem Original lassen sich besonders gut die Pentimenti im Bereich des Rauchverbotsschildes studieren, das von Morbelli übermalt wurde (Abb. 4). Auch Poggialini Tominetti sieht die Turiner Version an der Spitze des morbellianischen Abstraktionsprozesses. Für sie liegt die „aura poetica“14 des Bildes in seiner stilisierten Schlichtheit begründet, Stille dringe in die Szene ein.

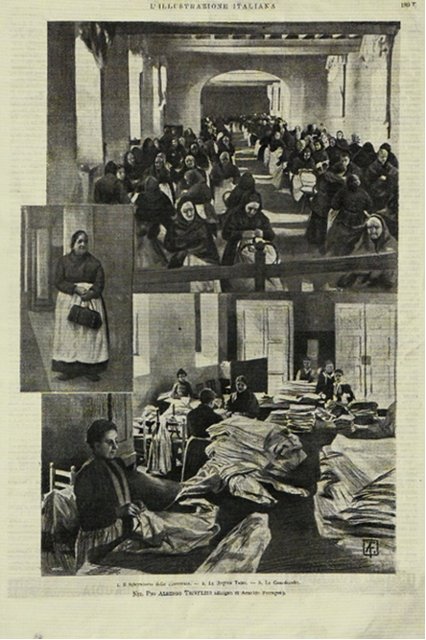

Bleiben wir bei Morbellis Poema della vecchiaia, so sei nicht zuletzt ein Bild des Zyklus zu nennen, in dem die Entleerung des Bildraumes bereits im Titel angelegt ist: Sedia vuota, leerer Stuhl (Abb. 5). Für Morbelli scheint das Bild von persönlicher Bedeutung gewesen zu sein. Sein eingangs erwähntes Selbstporträt, in dem er sich als Malerfürst mit white collar hinter einem nackten, jungen Mädchen inszeniert, die Betrachtenden fixierend, zeigt das Bild in einem Spiegel im Hintergrund.15 Die Szene spielt sich in einem der lavoreri für Frauen ab. Morbelli gibt nur einen kleinen Ausschnitt des Raums mit zehn Frauen, die sich zu je fünft gegenübersitzen, wieder. Sie tragen rote Gewänder und dunkle Schals, die sie zum Teil als Kopftuch nutzen.16 Dazu kontrastieren die hellen Schürzen. Als Hintergrund dient Morbelli eine karge, graue Wand mit einem leicht aus der Mitte versetzten und vom oberen Bildrand beschnittenen Fenster. Der untere Teil des Bildes wird ganz und gar von den konvexen Formen der Figuren bestimmt, deren Köpfe, Rücken und Knie stellenweise durch das einfallende Tageslicht akzentuiert werden. Durch die Wahl dieses intimen Ausschnitts hebt sich Morbelli von Illustrationen des ganzen lavorerio ab, wie sie Arnaldo Ferraguti für die Presse schuf (Abb. 6).

Erst auf den zweiten Blick erkennen wir in der Abbildung den titelgebenden leeren Stuhl am linken, unteren Bildrand. Offenbar saß auf dem Stuhl noch bis vor Kurzem eine Mitbewohnerin der Dargestellten, die nunmehr verstorben ist. Darauf lassen zum einen die Trauergesten der beiden Frauen im Vordergrund schließen, die – beide in gebeugter Körperhaltung – entweder das Gesicht in ihren Händen vergraben, wie die Figur links im Bild, oder mit gefalteten Händen zu Boden blicken. Zudem zeigt eine Abbildung von Sedia vuota in der Illustrazione Italiana den Schirm eines vor dem Fenster vorbeiziehenden Leichenzugs.17 Dieser wurde offensichtlich übermalt, zeigt der Blick aus dem Fenster doch nurmehr weißen Himmel. Diese Pentimenti sind zu einem erheblichen Teil gewiss vor dem Hintergrund der Verkäuflichkeit des Bildes zu sehen.18 Gianluca Poldi schreibt von einem Leichenwagen mitsamt Hut des Kutschers, einer Referenz auf den Tod, die in der endgültigen Version übermalt wurde.19 Doch nicht allein der Marktwert eines Bildes entscheidet für Morbelli, ob er den Tod scheinbar aus dem Bild verbannt. Besonders mit Blick auf die Serie der Trivulzio-Bilder wird das durchaus starke Argument der Verkäuflichkeit relativiert und zugunsten einer Poesie der universalità (siehe unten) gewendet.

Spuren setzen – Spuren hinterlassen

Was in Tetti sotto la neve die Silhouette der Kirche Santo Stefano; was in den Bildern des Trivulzio ein Rauchverbotsschild oder Accessoires und Kleidungsstücke wie Gehstock, Mantel und Zylinder, ist in Sedia vuota also der Leichenwagen – allesamt für Morbelli verzichtbare Spuren der alltäglichen Wirklichkeit, die er zugunsten von Überzeitlichkeit opfert, eben verwischt.

Im Gegensatz zum Verwischen von Spuren spielt auch das dezidierte Setzen ebensolcher eine Schlüsselrolle in Morbellis Œuvre. In der Serie der Trivulzio-Bilder lässt sich etwa die Figur eines sich wärmenden Mannes am Kamin im Hintergrund als Leitmotiv Morbellis erkennen. Doch nicht nur hier: Auch auf maltechnischer Ebene setzt Morbelli Spuren, in diesem Fall haptisch wie visuell wahrnehmbar. In seinen kunsttheoretischen Überlegungen, der Via Crucis del Divisionismo, schreibt er davon, mit der Spitze einer Raspel in den noch feuchten Farbauftrag zu kratzen – oder wörtlich: „con la punta d’un raspino“ (Via Crucis, §114). Vor dem Original lassen sich diese Kratzer, die Schraffuren ähneln, besonders gut studieren (Abb. 7). Hinzu kommt Morbellis divisionistische Malweise (von dividere, teilen), bei der er und seine Künstlerkolleg:innen mit reinen Farbpigmenten experimentieren, welche sie getrennt voneinander und in feinsten Pinselstrichen auf die Leinwand bringen. Morbelli selbst nennt seine Pinseltupfer beinahe liebevoll puntini, etwa wenn er schreibt: „L’affare dei puntini è per me un esercizio pratico, come le scale del pianoforte.” (Via Crucis, §17)Insgesamt ergibt sich daraus die für den Künstler charakteristische, vibrierende Textur seiner Bilder, die den Kunstkritiker Luigi Chirtani dazu veranlasst, diese mit Seidenstickereien von den venezianischen Inseln zu vergleichen.20 Ein Effekt, den Morbelli ganz bewusst evoziert. Er schreibt: “Parrebbe, e forse lo è, che il colore tanto più seso in tratti fini, tanto più la luminosità … così come gli atomi della vibrazione.” (Via Crucis, §33).

Für Morbelli können sowohl das Verwischen von Spuren als auch das bewusste Setzen ebensolcher, wie bereits angeklungen, als Teil einer übergeordneten Poetisierungsstrategie der universalità begriffen werden. Dieser Eindruck deckt sich mit Stimmen aus der Kunstkritik seiner Zeit. Als Morbelli auf der Venedig-Biennale von 1903 sein Poema della vecchiaia zeigt, schreibt der Chefredakteur der Gazzetta di Venezia, Mario Morasso, dieses Gedicht vom Alter kennzeichne eine

universalità a cui perviene la rappresentazione del Morbelli. Egli è penetrato così addentro nella costituzione, nella essenza dei suoi tipi, dei suoi vecchi e delle sue vecchie, ne ha sentito così distintamente il battito del cuore stanco, il ritmo della vita lenta, ne ha osservato così acutamente sotto tutti gli aspetti le pose inerenti alla loro grave età, alla loro condizione […] che non solo egli ci ha dato una riproduzione vera ed evidente di quiei tali vecchi raccolti in quell’ospizio, ma ha potuto altresì fare di ognuno di essi un tipo rappresentativo e di ogni scena lo schema generale di ogni vecchiaia […].21

Die poetische Strategie der universalità, die eng mit dem Spurenbegriff verwoben ist, gewinnt so eine politische Dimension. Schließlich geht es zu Morbellis Zeit nicht zuletzt auch darum, eine neue, möglichst universelle und einheitliche Bildsprache für den jungen, geeinten Nationalstaat Italiens im Allgemeinen und das moderne Mailand im Speziellen zu finden. So ist Morbelli seiner Korrespondenz nach stets auf der Suche danach, eine Ausstellung unter den selbsternannten Divisionist:innen – allein schon begrifflich eine Abgrenzung zum französischen Pointillismus – auf die Beine zu stellen.22

So schreibt er 1897 an seinen Kollegen Plinio Nomellini von inzwischen zwölf oder vierzehn Vertreter:innen der Gruppe, die bereit wären, diese neue Art zu malen einem breiteren Publikum vorzustellen; später wächst die Gruppe gar auf dreißig Vertreter:innen.23 In diesem Sinne ist es auch Morbellis langjähriger Galerist Vittore Grubicy, der sich 1888 für eine Ausstellung seiner italienischen Schützlinge im Westen Londons federführend zeichnet. Im Katalog zu dieser ambitionierten Italian Exhibition, deren Zugpferd Morbelli ist, heißt es:

To the English public the works of Morbelli […] should prove of no small interest, as the creation of the new school of what is new-a-days so much misundersteed [sic] as ‘impressionism’.24

Nach dem Vorbild der American Exhibition am selben Ort ist es das Ziel der Ausstellung, die kulturellen Errungenschaften des neugeeinten Italiens einem breiten Publikum nördlich der Alpen zu präsentieren.

The first exclusively American Exhibition ever held beyond the limits of the United States Territory has been so eminent a success in London this year, that it is proposed to follow up this Exhibition of the Arts, Manufactures and Products of the greatest country of the New World by an Exhibition of the Arts, Manufactures and Products of the newest Great Power of the Old World — UNITED ITALY.25

Der Anspruch des Generaldirektors John Whitley ist dabei nicht weniger als die bedeutendste Ausstellung italienischer Kunst außerhalb des Staatsgebietes: “The display in every branch of Fine Arts will, I believe, be the most important ever made by Italy in a foreign country.“26

Eine neue Bildsprache für das neue Italien zu entwickeln, scheint also den Zahn der Zeit zu treffen, und Morbelli spielt hierbei eine Schlüsselrolle. Die beiden oben skizzierten, künstlerischen Strategien – sowohl das Spurenverwischen als auch das Spurensetzen – erlauben es ihm, Orte in ihrer Essenz zu bannen und damit, in seinem Fall, dem modernen Italien und damit dem modernen Mailand zwischen Staatsgründung und Faschismus, zwischen Francesco Hayez’ berühmtem Kuss von 1859 und Giorgio De Chiricos Pittura Metafisica der 1910er-Jahre, im Spiegel der Malerei ein Gesicht zu geben – Spuren zu hinterlassen. Gerade diese Zeitspanne ist es auch, die in der deutschsprachigen Kunstgeschichtsschreibung nach wie vor einen blinden Fleck darstellt. Und so mag es durchaus im Sinne Morbellis gewesen sein, als 2017 ausgerechnet am Rande der Biennale von Venedig, auf der er selbst zeitlebens häufig auszustellen pflegte, eine ganze Ausstellung in der dortigen Dépendance der Fondazione Prada um seine Gemälde herum konzipiert wurde.27 Zentraler Bestandteil der von Udo Kittelmann kuratierten Schau war ein Bühnenbild der Künstlerin Anna Viebrock, die zusammen mit ihren Kollegen Thomas Demand und Alexander Kluge einen ganzen Raum nach den Bildern des Pflegeheimes Pio Albergo Trivulzio gestaltete und damit aktiv zur Aktualisierung des morbellianischen Œuvres beitrug (Abb. 8). Damit bleibt ihr Schöpfer also sowohl für Viebrock wie auch allgemein, in den Worten Carlo Carràs, der Morbelli 1908 trifft und sich wohlwollend erinnert, „un artista degnissimo di essere ricordato“28 – ein Künstler, der es verdient, erinnert zu werden.

Biografie

ALEXANDER SCHUHBAUER studierte Kunstgeschichte und Germanistik in Stuttgart, wo er auch als Doktorand eingeschrieben ist. In seiner Dissertation beschäftigt er sich mit dem italienischen Maler Angelo Morbelli (1853–1919) und dessen Verhältnis zur künstlerisch-literarischen Moderne rund um Mailand. Von 2016 bis 2019 war Schuhbauer als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Gegenwart, Ästhetik und Kunsttheorie der ABK Stuttgart tätig. Zudem arbeitete er als freier Mitarbeiter für das Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg. Schuhbauer publizierte unter anderem auch zu Adolf Hölzel.

Fußnoten

- Vgl. Ausst.-Kat. MORBELLI 1853 – 1919, Mailand (Galleria d’Arte Moderna), Cinisello Balsamo 2019, S. 17.

- Vgl. Michael Zimmermann: Angelo Morbelli. Le mondine e un autoritratto. Modi di vedere, modi di pensare, in: Il colore dei divisionisti. Tecnica e teoria, analisi e prospettive di ricerca, hg. v. Aurora Scotti, Tortona 2007, S. 155 – 175, hier S. 171. Doyles erster Holmes-Roman, A Study in Scarlet, erscheint zu Morbellis Lebzeiten erstmals in italienischer Sprache.

- Angelo Morbelli: La Via Crucis del Divisionismo (1912 – 17), in: Archivi del Divisionismo, Bd. 1, hg. v. Teresa Fiori, Rom 1968, S. 142 – 163, hier S. 147, §55. Zitate aus der Via Crucis werden im Folgenden im Fließtext angegeben.

- Zum Stimmungsbegriff vgl. einführend Kerstin Thomas: Bildstimmung als Bedeutung in der Malerei des 19. Jahrhunderts, in: Stimmung. Zur Wiederkehr einer ästhetischen Kategorie, hg. v. Anna-Katharina Gisbertz, München 2011, S. 211 – 234.

- Vgl. Aurora Scotti: Angelo Morbelli, Soncino 1990, S. 94f., Nr. 26.

- Vgl. Beate Wins: Babylo minima. Mailand in der Erzählliteratur des späten Ottocento (Mimesis; 28), Tübingen 1996.

- Vgl. Giovanni Anzani, Elisabetta Chiodini (Hrsgg.): Alle cucine economiche. Un inedito di Angelo Morbelli, Crocetta del Montello 2017.

- Vgl. zu diesem Absatz bereits Alexander Schuhbauer: Poesie der Isolation bei Angelo Morbelli. „Il Natale dei rimasti“ von 1903, in: frame[less]. Das digitale Magazin für Kunst in Theorie und Praxis 1 (2020), Zugriff zuletzt am 28.09.2025. Sämtliche im Folgenden besprochenen und entsprechend relevanten Abbildungen sind hier zu finden.

- Vgl. Niccolò Gravina: About Light. Photographic Diversion in Divisionist Painting, in: Ausst.-Kat. The Boat Is Leaking. The Captain Lied. Thomas Demand, Alexander Kluge, Anna Viebrock, Venedig (Fondazione Prada), Mailand 2017, S. 101 – 108, hier S. 101.

- Vgl. Aurora Scotti: Un pittore per il Trivulzio. Angelo Morbelli, in: 200 anni di solidarietà milanese nei 100 quadri restaurati da Trivulzio, Martinitt e Stelline, hg. V. Paolo Biscottini, Mailand 1990, S. 151 – 156.

- Vgl. Gianluca Poldi: “come gli atomi della vibrazione”. La tecnica di Morbelli tra luce e variazioni, in: Ausst.-Kat. Angelo Morbelli. Il poema della vecchiaia, Venedig (Ca’ Pesaro), Mailand 2018, S. 127 – 143, hier S. 134; 136, Abb. 76f.

- Vgl. Kerstin Thomas: Welt und Stimmung bei Puvis de Chavannes, Seurat und Gaugin (Passagen / Passages; 32), Berlin und München 2010, S. 118.

- Zum Begriff des Leitmotivs vgl. Poggialini Tominetti 1971, S. 59.

- Ebd., S. 58.

- Abgebildet bei Scotti 1990, S. 85.

- In der Guida di Milano, Mailand 1883, S. 582 steht über die Kleidung der Frauen: »vengono […] proveduti […] le donne di sciallo di lana per la stagione jemale«.

- Vgl. Ausst.-Kat. Venedig 2018, S. 68ff., besonders S. 70.

- Vgl. ebd. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Stelle bei Emilio De Marchi, der ebenfalls einen Leichenzug beschreibt, der ihm Beate Wins zufolge als Folie für die Geschäftigkeit der geldgierigen Großstadt Mailand dient, vgl. Wins 1996, S. 181 mit Verweis auf Emilio De Marchi: Arabella, Mailand 1986, 26: „[I]l funerale si allungò nel pacichiccio sudicio della strada […]. La gente si arrestava a guardare un poco, sbadatamente, a questo fatto cosí comune del morto che passa, che nelle grandi città non suscita piú in chi vede se non il fastidio d’aspettare che passi.”

- Vgl. Poldi 2018, S. 127; 134.

- Vgl. Luigi Chirtani: A Brera. Discorsi a ritagli, in: Corriere della Sera XVI, Nr. 132, 15 – 16 (Mai 1891), S. 3.

- Mario Morasso: Le grandi correnti dell’arte moderna, in: Rassegna nazionale vom 16. November 1903, S. 229f. Die Rede ist von der „Universalität der Darstellung Morbellis. Er ist derart in die Verfassung, in die Essenz seiner Typen, seiner alten Männer und Frauen eingedrungen, hat derart deutlich das Schlagen ihres müden Herzens gespürt, den Rhythmus des schleppenden Lebens, hat derart scharfsinnig alle Aspekte der Posen beobachtet, die ihrem hohen Alter und ihrer Verfassung inhärent sind, sodass er uns nicht allein eine wahre und bildhafte Reproduktion dieser im Hospiz aufgenommenen Alten gegeben, sondern auch aus jedem einzelnen einen repräsentativen Typ und aus jeder Szene ein allgemeines Schema (eines) jedes Alters geschaffen hat.“

- Vgl. Fiori 1968, Bd. 1, S. 121 – 140.

- Vgl. ebd., S. 131. Die Rede ist von “Nomellini, Pellizza, Segantini, Morbelli, Sottocornola, Longoni, Grubicy, Previati, Fornara, Ciolina, Peretti […] Cairati, Cinotti“. Siehe außerdem den Brief an Pellizza vom 7. Mai 1903, abgestempelt in Mailand, vgl. ebd., S. 138.

- Zitiert nach Scotti 1990, S. 5.

- John R. Whitley: The Italian Exhibition, in: The Italian Exhibition. Official Guide, London 1888, S. xxi.

- Ebd., S. xxii.

- Vgl. Ausst.-Kat. Venedig 2017.

- Zitiert nach Silvia Corsetti: Impegno sociale e sperimentalismo pittorico di Angelo Morbelli. I due volti del divisionismo, Magisterarbeit, Universität Pisa 2014 – 15, 41f.