Die Stadt Neapel, die früher als „Tor zur Hölle“ bekannt war, ist inzwischen die von verwirrten Touristen heimgesuchte „Offenen Wunde Europas“. Ferber und Hugger beklagen das Fehlen eines „transzendentalen Obdachs“, doch im Verfall der neapolitanischen Kirchen neben dem dort praktizierten charismatischen Christentum meinen sie eine Möglichkeit zur Errichtung eines neuen Obdachs erblickt zu haben. Die Erschließung aller geschlossenen Kirchen der Stadt dient einem universalistischen Projekt, dessen Ziel ein unaussprechliches ist, inmitten der kaum auszuhaltenden spirituellen Kakophonie aus Hyperpräsenz, tiefer Geschichte und grausamer Romantik – wobei bis zum heutigen Tage nicht fest steht, ob es sich hierbei um eine Halluzination handelt.

Wen das Unheil trifft, zu einer Aussage über Neapel aufgefordert zu sein, der steht einem Maß an Aussichtslosigkeit gegenüber, welchem sittlicherweise der Freitod dient. Man tappt schnell in Logorrhoe, denn jede noch so versiffte Ecke dieser Stadt ist mit Bedeutung belastet. Neapel ist eine Multiplizität, immer schon international, theatralisch, grausam und lächerlich schön. Durch den Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. ist dort Zerfall und Kulturerbe miteinander verschmolzen, und bereits Goethe merkte an, dass die Neapolitaner immer noch in Höhlen (ihren Erdgeschosswohnungen) leben.

Unsere längst durchlöcherte Vernunft sucht immer noch nach einem Prinzip, was – unter der Vulkanasche – zu Grunde liegen könnte. In Neapel könnte die Spur von etwas genau so gut das Ding an sich sein, die Wahrheit auch nur ein Stilmittel. Der Hafen hier ist eine Wunde, die vom globalen Osten aufgespreizt wird, um eine neue, kapitalistische Welle der Reliquienfälschung voranzutreiben.

So verwischt Neapel die Spuren seiner Vergangenheit, ohne sie komplett verschwinden zu lassen. Die gegenwärtige Geschichtsforschung nagt sich fest an der Denkfigur des Palimpsest, fetischisiert eine verschwundene Hochkultur, und verliert ab und an einen Freudentropfen in Anbedacht der sozialen Misslagen, welche die Stadt seit Jahrhunderten durch dauerhafte Fremdherrschaft und Naturkatastrophen verinnerlicht hat. Der Tourismus hat zugenommen: bequem überfallbare Deutsche vermengen sich mit einer intellektuell verarmten, pseudo-kosmopolitischen Elite in den Gassen des historischen Zentrums, welches nach wie vor das Potenzial birgt, zum Schauplatz des Niedersten zu werden, was der Mensch zu bieten hat. Damit ist nicht nur das Tragen eines Rucksacks auf dem Bauch gemeint, aber Neapel ist in vielerlei Hinsicht auch nicht mehr, sondern auf eine andere Art und Weise gefährlich als andere westliche Städte: die Unübersichtlichkeit der verwinkelten Gassen, die unzählbaren Sprachen und Codes, und die gleichzeitige Gleichgültigkeit der Neapolitaner gegenüber der allgegenwärtigen sensorischen Überfrachtung.

Jedwede Hoffnung auf Erlösung hat sich mittlerweile in den leeren Worthülsen von Priestern und Politikern totgelaufen. Dennoch schreibt Neapel bis heute dem Aggregatszustand, in dem sich das Blut des heiligen Januarius gerade befindet viel zu: eine ausbleibende Verflüssigung galt bereits als Omen für den zweiten Weltkrieg, das verheerende Irpina-Erdbeben und die COVID-Pandemie. Es ist ein Mysterium, welches nicht offiziell von der katholischen Kirche anerkannt wird — doch der Bischof von Neapel unterwirft sich ihm, wenn er am Morgen des relevanten Namenstages im Dom nach der Flüssigkeit des Bluts bittet.

Genau dieses Spannungsfeld war es, was uns ursprünglich in diese Stadt gezogen hat. Die Karte des historischen Zentrums ist mittlerweile eine Narbe in unserem Stammhirn. Als wir uns eines Abends in einer der zwei Bars in Neapel aufhielten, die ertragbare Musik spielen und erschwinglichen Alkohol verkaufen, wurde uns von der Seneszenz des historischen Zentrums berichtet. Ein Ort wie dieser, vor welchem die Gasse mit jungen Leuten gefüllt ist, war einer der Letzten seiner Art. Wir waren mittlerweile betrunken genug, um uns daraufhin vorzunehmen, dem dadurch entgegenzuwirken, dass wir einen neuen solchen Ort schaffen — in einer der vielen geschlossenen Kirchen Neapels.

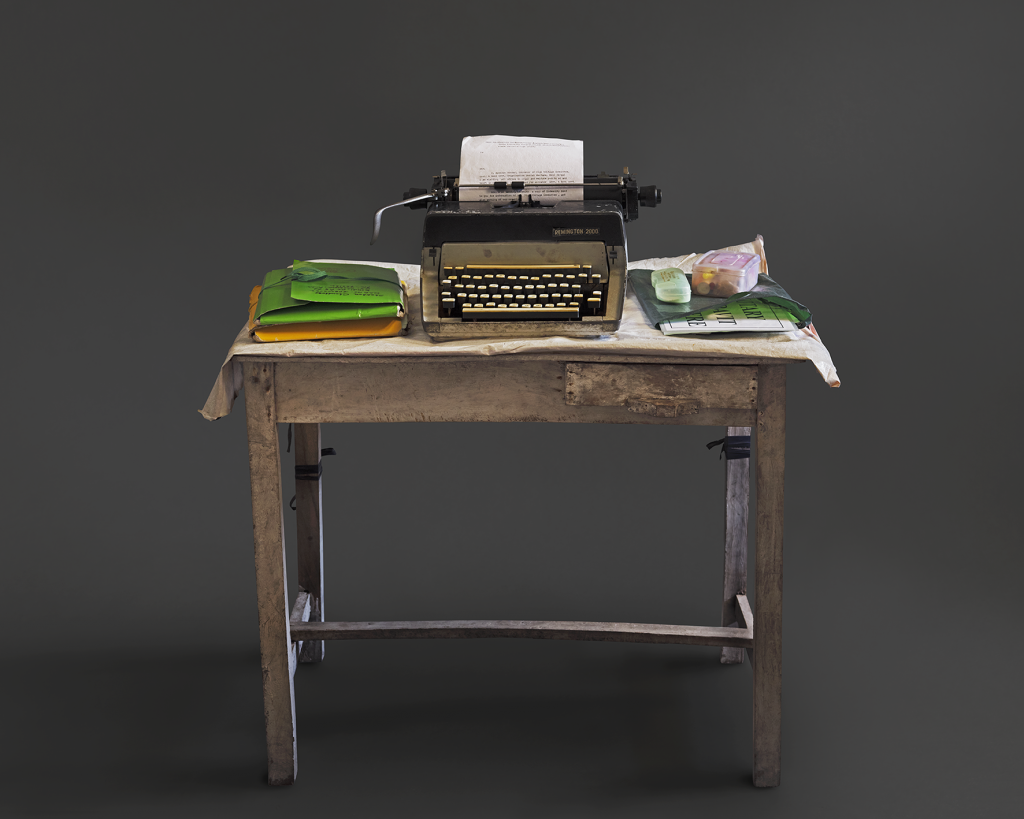

Es schien uns eigentlich ganz einfach: erst machen wir alle geschlossenen Kirchen ausfindig, wir dokumentieren sie, und sortieren die Aufzeichnungen danach, welche sich für unser Vorhaben eignen. Danach würden wir einen Verantwortlichen ermitteln, und diesem eben unterbreiten, was wir vor haben. Wir sprechen von einer Art Offspace, aber was uns eigentlich treibt, ist der Wunsch nach transzendentalem Obdach. Wir hatten sicher mal eines, aber es wurde uns epistemisch entzogen; und in einer Kirche zu enden, ist bestimmt dem Kommunismus oder einer Sekte gegenüber zu bevorzugen.

Wir sprachen also mit einem Filmemacher in Posilipo, in dessen Badewanne, während wir sein letztes Kokain feinsäuberlich vernichtet haben. Nachdem dieser uns kommunizierte, dass das Projekt nicht realisierbar sei, entwendeten wir seine Analogkamera und nahmen das erste Taxi nach Hause. Es war einige Monate später, dass das Goethe-Institut unerklärlicherweise beschlossen hat, dass ehrliche deutsche Steuerzahler unser Unterfangen finanzieren sollten.

Sofort zeigte sich eine unsichtbare Allgegenwärtigkeit heidnischer Kulte in den Unterkirchen der Stadt, am eindeutigsten in San Pietro ad Aram. Obwohl die katholische Kirche 1969 ein Verbot darauf ausgehangen hat, wird dort bis heute der Kult der armen Seelen praktiziert: unbekannte Tote werden durch Anrufung der Kirche wieder lebendig, um mit den Lebenden in Kontakt zu treten und ihnen den ein oder anderen Gefallen zukommen zu lassen — ein transaktionales Verhältnis, welches beide Seiten dringend brauchen, um Neapel aushalten zu können.

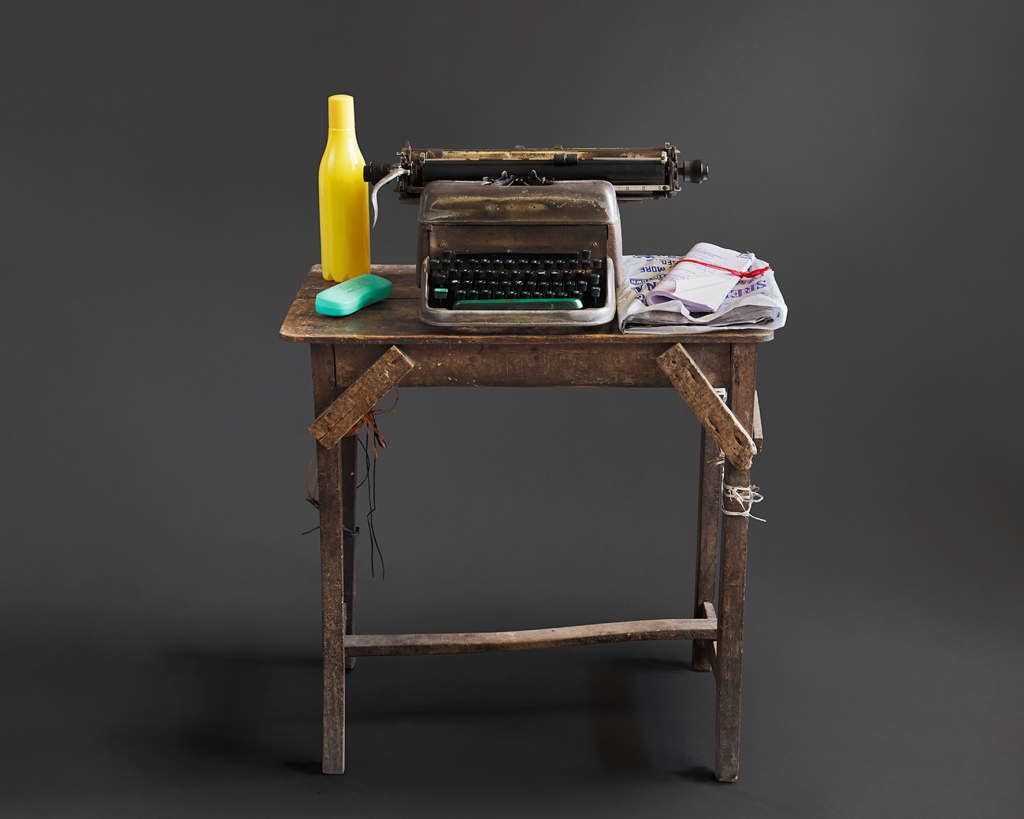

Dieses Verhältnis ist auch anderweitig fundamental für Interaktionen hier. Eine E-Mail erreicht hier niemanden. Das Medium wurde zwar irgendwann eingeführt, aber es führt nirgendwo hin. Die häufigste Rückmeldung die wir bisher erhalten haben, war, dass die angegebene Adresse nicht existieren würde.

Entsprechend begannen wir stattdessen die Leute auf der Straße zu drangsalieren, uns an Klingeln abzutasten, uns stundenlang tiefer in den Abgrund zu erniedrigen. Dabei war auch die Wahrheit der Aussagen nie ausschlaggebend, vielmehr war es die Qualität der Lügen, die einen vorantrieben. Es waren die Gerüchte, an die wir uns erinnerten, die uns den Einheimischen gegenüber vertrauenswürdig erscheinen ließen. Es gibt nicht das Absolute, dass für immer Bestand hat, sobald es gefunden wurde, sondern lauter kleine, aufeinander gestapelte Schichten, anhand derer man gelesen wird (und selber lesen kann).

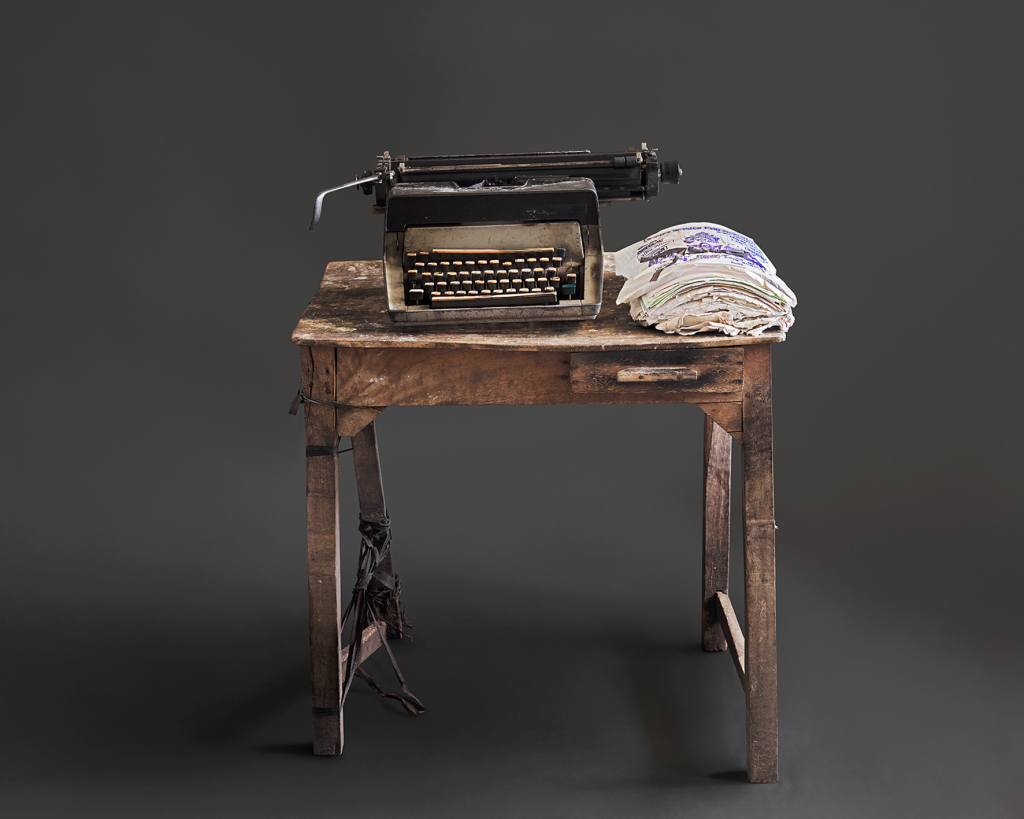

Dank eines Buchs über geschlossene Kirchen des Architekten Luigi Ruggiero hatten wir so etwas wie einen Anker. Wir fanden sie: Monumentalkirchen, von denen es nur noch eine Mauer gibt, Kappellen und Bunker, jegliche Eingänge zugemauert, alles geschlossen. Ob es Juwelen des Barocks waren, die einzig neogotische Kirche der Stadt, oder frühchristliche Fundamente auf griechischen Tempelfundamenten, Neapel ließ sie verfallen und nutzte sie daraufhin auf etliche, legale und illegale Arten und Weisen. Alle sind etwa so einsturzgefährdet wie die Stadt selbst, eines Tages dem Untergang durch Ausbrechen des Megavulkans geweiht, auf dem sie erbaut wurde. Während es wenig Verständnis für Restauration gibt, herrscht der Wille zur Dekoration.

Der Neapolitaner ist ein Experte darin, etwas zerfallen zu lassen, aber wenn man ihn darauf hinweisen sollte, so wird er doch (etwas beschämt) den Weg zu einer geöffneten Kirche erklären, bevor er seinen Müll ordnungsgemäß beliebig auf der Straße verteilt.

Unser Interesse an intakten Dingen schwand stetig. Das, was wir wollten, war eben Zerfall, ohne jegliche Intention etwas zu restaurieren. Dabei haben wir täglich unseren Verstand aufs Spiel gesetzt, bis schließlich das heiligste, was uns noch einfiel das Wort ‘Fotze’ war.

In Neapel gibt es keinen Untergrund, sondern Untergründe. So vital es ist, so sehr bringt es den Tod — seit Jahrtausenden: die Fotze, in die man zum Sterben zurück kriecht. Ein einbrechender Boden bringt einen möglicherweise um Jahrtausende zurück, und ein Erdrutsch hat schon häufiger die Gegenwart unter sich begraben. Es musste sich hier eine Religion entwickeln, welche die griechisch-ägyptischen Mysterienkulte nie aufzugeben wagte: White Voodoo, zutiefst materialistisch, wenn mit Materialismus die Bereitschaft gemeint ist, einen Totenschädel vom Friedhof zu plündern und ihn nach den morgigen Lottozahlen zu befragen.

Wir waren also verloren. In Neapel braucht man solche Begriffe wie ‘Sein zum Tode’ oder ‘Simulakrum’ nicht. Es sind Wahrheiten, derer Bedeutung sich jedes Kleinkind der Stadt enorm bewusst ist. Auch zeitgenössische Kunst jeglicher Art und Qualität wirkt lächerlich vor dessen manisch zusammengewürfelter Alltags-Ornamentik. Wir schämten uns für unser neurotisch katalogisierendes Deutschtum. Doch der Steuerzahler zahlte, und die Kirchen zu finden, wurde damit zum Selbstzweck, und die Ergebnisse unserer Recherche zunehmend unaussprechlich. Kirchen wurden nicht nur neu genutzt, sie wurden umgebaut oder verschwanden. Es dauerte nicht lang, da sahen wir in jedem Gebäude eine Kirche.

Italien hatte eine Renaissance, aber nie eine Reformation. Neapel hatte nicht mal ein Mittelalter um die Antike zu beenden. Vernunft und Religion standen niemals in einem Widerspruch zueinander. Nichts geringeres als die Zukunft des gescheiterten westlichen Projekts entsteht hier: ein Leben oder ein Bewusstsein, für das die Sprache der Philosophie immer schon obsolet war.

Biografie

Der Kunsthistoriker CORNELIUS FERBER und die Künstlerin LENA HUGGER haben sich als outlaws der Kunstszene Düsseldorfs kennengelernt. Nach Jahren interdisziplinärer Zusammenarbeit als Teile von https://aphoticsignals.com stellen sie sich schließlich als beidseitig katholizistisch geschädigt wie gewachsene der Stadt Neapel heraus. Ferber und Hugger interessierten sich für die Schnittstelle zwischen künstlerischer Arbeit und Feldforschung und entwickelten daraus bereits philosophische Gedanken und einen Film.